|

Thème du Concours national de la Résistance et de la Déportation 2022-2023 :

L'école et la résistance : des jours sombres au lendemain de la libération (1940-1945)

CNRD 2022-2023

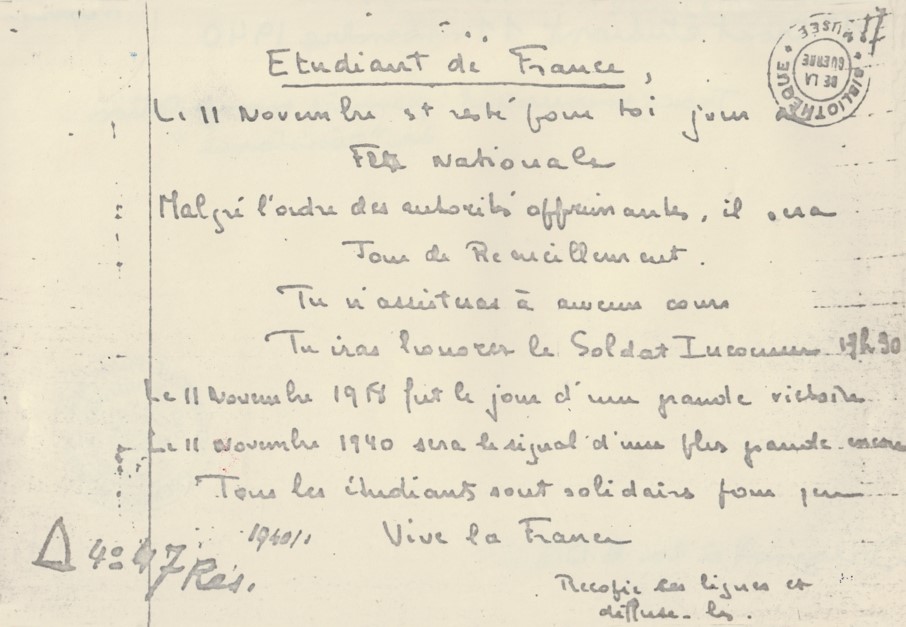

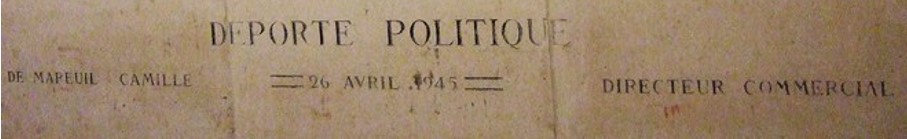

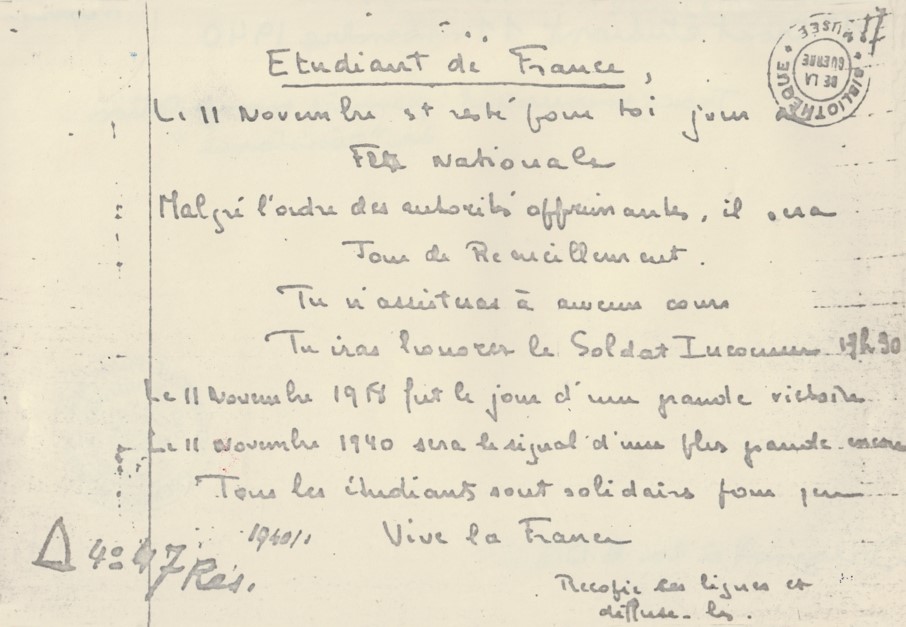

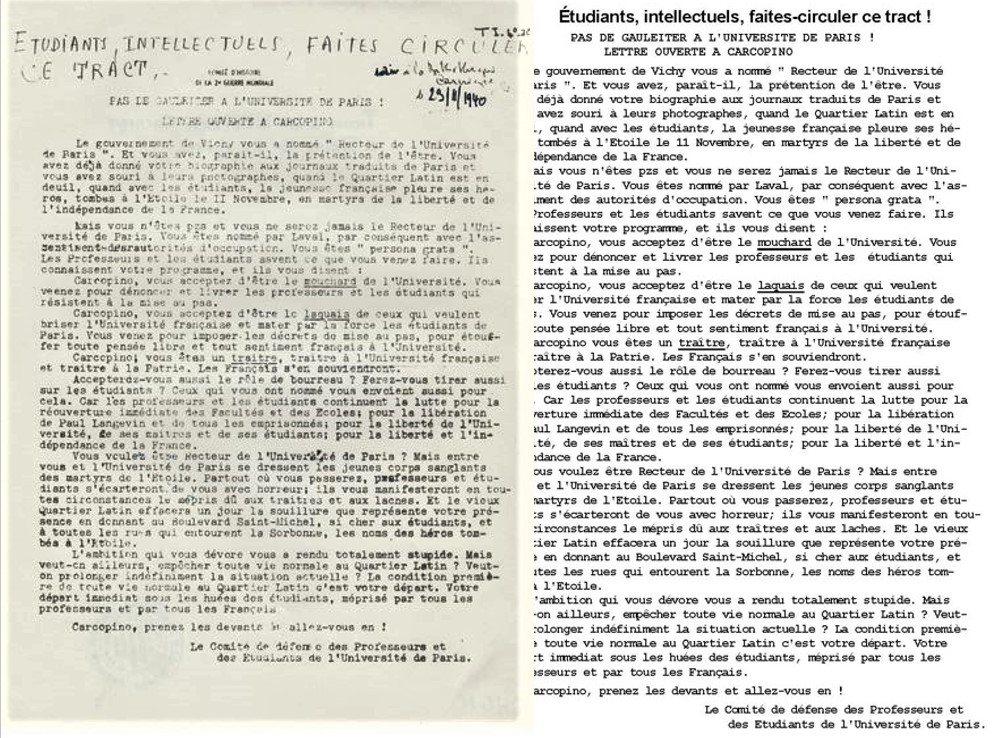

Document : 23 novembre 1940, saisie d'un tract à la Bibliothèque Carnegie à Reims

La manifestation d'étudiants et de lycéens sur les Champs-Élysées à Paris le 11 novembre 1940, constitue un des tout premiers actes publics de résistance à l'occupation allemande.

(Archives du Comité d'histoire de la 2e guerre mondiale)

« Étudiant de France,

Le 11 novembre est resté pour toi jour de

Fête nationale.

Malgré l'ordre des autorités opprimantes, il sera

Jour de recueillement.

Tu n'assisteras à aucun cours.

Tu iras honorer le Soldat Inconnu 17h30.

Le 11 novembre 1918 fut le jour d'une grande victoire.

Le 11 novembre 1940 sera le signal d'une plus grande encore.

Tous les étudiants sont solidaires pour que

Vive la France.

Recopie ces lignes et diffuse-les »

Cette manifestation ne fit pas de morts dans l'immédiat, mais il y eut bien répression. Les archives allemandes font état de 143 arrestations, dont 19 étudiants, 93 lycéens, 31 personnes autres.

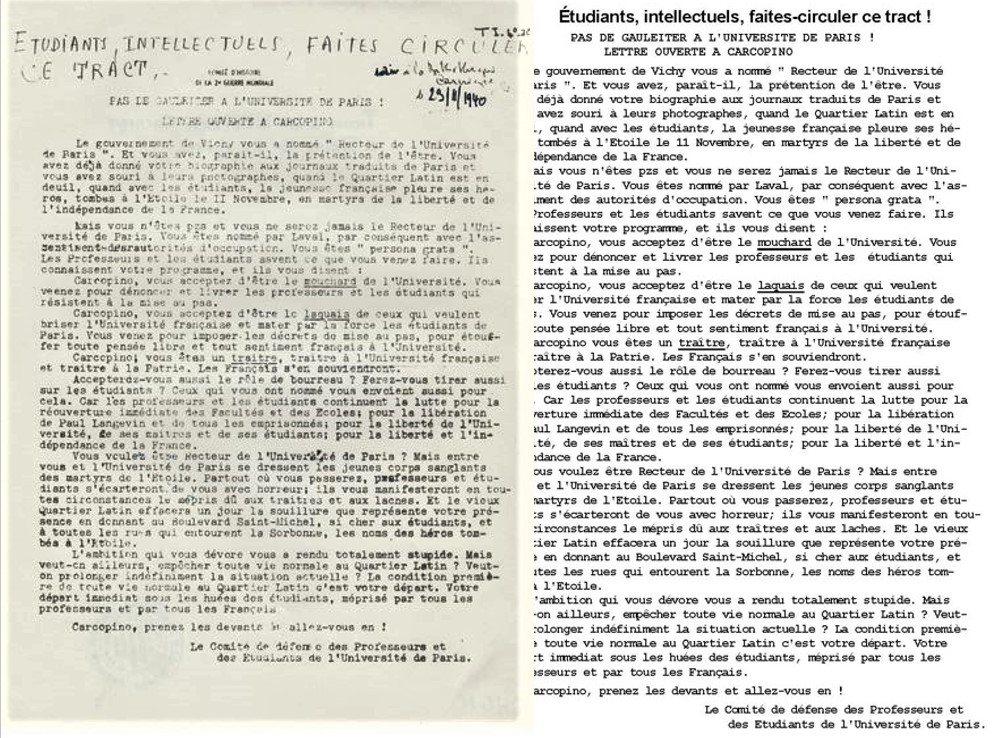

Le 23 novembre 1940, un autre tract sans doute apporté par un étudiant rémois – à cette époque, la Marne faisait partie de l'Académie de Paris – était découvert et saisi dans la salle de lecture de la bibliothèque municipale de Reims, la Bibliothèque Carnegie. Il exaltait la mémoire des « héros tombés le 11 novembre en martyrs de la liberté et de l'indépendance de la France », dénonçait Jérôme CARCOPINO nommé recteur de l'Académie de Paris par Pierre Laval, et le gouvernement de Vichy comme « mouchard », « laquais », « traître à l'Université française et traître à la patrie », exigeait son départ immédiat et la réouverture des facultés fermées à la demande de l'autorité militaire allemande.

Ce premier acte isolé de résistance à Reims passa totalement inaperçu, mais il montrait cependant que tous les Marnais n'étaient pas d'emblée et inconditionnellement acquis au régime de Vichy et à la collaboration, comme voulait le laisser croire le préfet BOUSQUET dans les rapports qu'il adressait au gouvernement du maréchal Pétain au début de l'occupation allemande.

Comité d'histoire de la 2e guerre mondiale : R 3602 (3)

Pour une meilleure lisibilité, ce tract découvert à la Bibliothèque Carnegie de Reims le 23 novembre 1940,

a été recomposé mais en respectant la présentation et l'orthographe originelles.

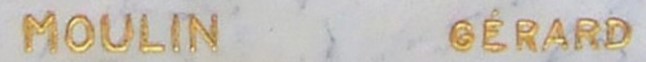

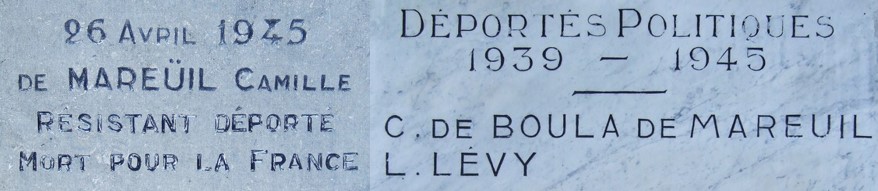

Dossier : Les enseignants marnais dans la Résistance

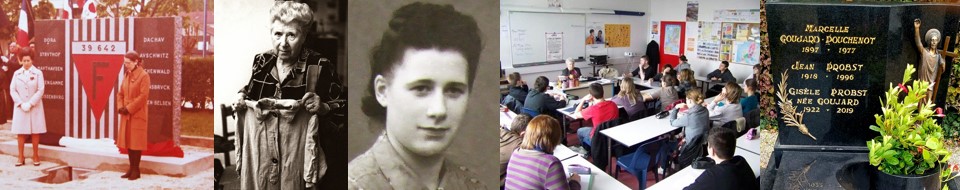

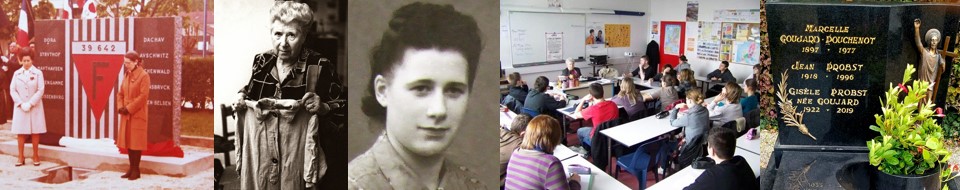

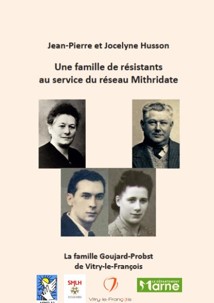

Dossier réalisé à partir des notices biographiques publiées in

La Résistance dans la Marne, dvd-rom, CRDP de Reims et AERI-Fondation de la Résistance, 2013

Les Fusillés 1940-1944, Les Éditions de l'Atelier, 2015

Le Livre des 9 000 déportés de France à Mittelbau-Dora, Éditions du Cherche-Midi, 2020

Le Maitron-Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et social, dictionnaire en ligne

Le Maitron-Dictionnaire biographique des fusillés,guillotinés,exécutés, massacrés 1940-1944, dictionnaire en ligne

Notices actualisées en 2022 - Portraits de résistants communiqués par leurs familles - Photos Jean-Pierre et Jocelyne Husson

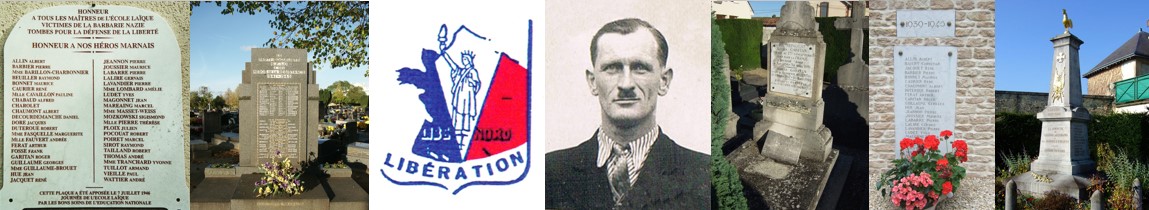

« Les enseignants ont tenu une place significative dans les rangs de la résistance marnaise où près de quatre-vingt d’entre eux ont joué un rôle actif.

Très vite, des instituteurs et des institutrices qui, dans les villages faisaient souvent aussi fonction de secrétaires de mairie, ont été sollicités pour venir en aide à tous ceux qui souhaitaient changer d’identité : prisonniers de guerre évadés, réfractaires au Service du travail obligatoire (STO), juifs, résistants recherchés par la Gestapo.

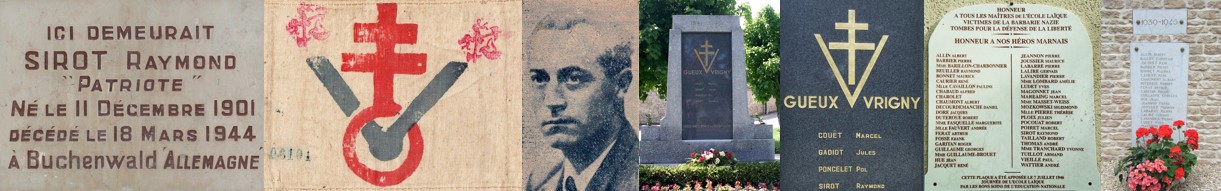

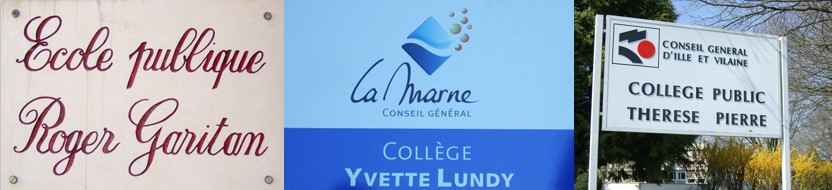

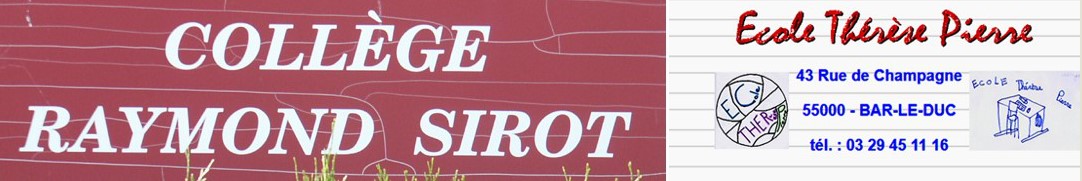

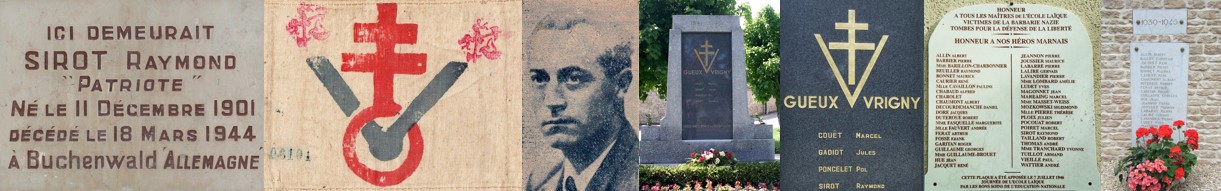

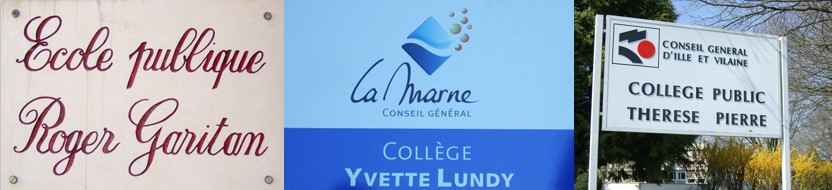

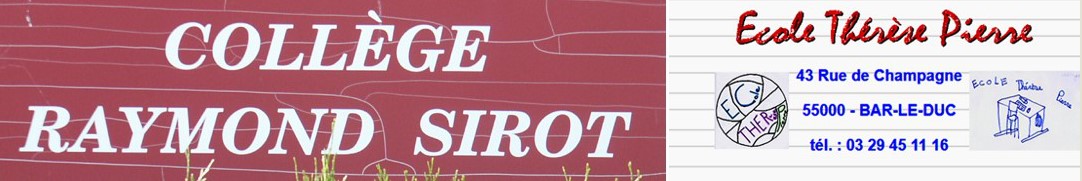

Fournir des faux papiers à un clandestin a souvent marqué le début de leur engagement résistant qui s’est manifesté par la suite sous d’autres formes : Raymond Sirot, instituteur à Gueux a rejoint l’équipe BOA (Bureau des opérations aériennes de la France libre) du mouvement Ceux de la Résistance (CDLR) ; Roger Garitan, instituteur à Villers-Allerand, s’est engagé à Libération-Nord ; Christiane Chantrenne, institutrice à Moiremont, est devenue une responsable du BOA ; Yvette Lundy, institutrice à Gionges, a hébergé des clandestins et des aviateurs alliés pris en charge par le réseau d’évasion Possum…

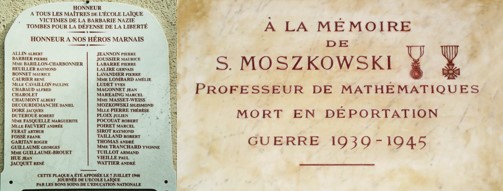

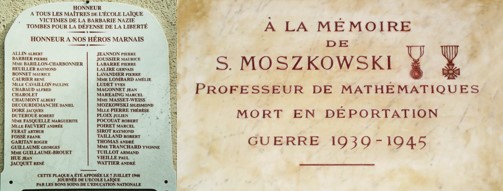

Parmi les enseignants résistants, beaucoup étaient avant-guerre des militants syndicaux, parfois des adhérents de partis politiques, le plus souvent du Parti socialiste SFIO ou du Parti communiste. Leur participation à la Résistance était pour eux la suite logique de leur engagement. Profondément républicains et attachés à la défense de l’école laïque, ces enseignants étaient opposés au régime de Vichy dont ils étaient l’une des cibles. Certains ont fait l’objet dès 1940 de mesures d’internement administratif comme Sigismond Moszkowski, professeur de mathématiques au lycée Pierre Bayen de Châlons-sur-Marne (Châlons-en-Champagne). Plusieurs autres ont été révoqués comme André Aubert et Pierre Barbier, instituteurs à Reims, ou Alfred Chabaud, professeur à l’École nationale des Arts et métiers de Châlons. Ces enseignants ont souvent rejoint le mouvement Libération-Nord ou le Front national de lutte pour l’indépendance de la France où ils ont assumé des responsabilités. Irénée Dlévaque, professeur de mathématiques au lycée Pierre Bayen de Châlons, a été l’un des initiateurs du groupe châlonnais de Libération-Nord. Léon Borgniet et Robert Duterque étaient membres du Comité départemental de libération nationale (CDLN) de la Marne, le premier au titre du Front national de lutte pour l’indépendance de la France, le second au titre de Libération-Nord.

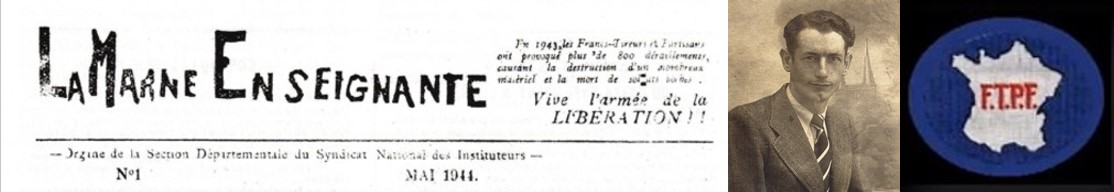

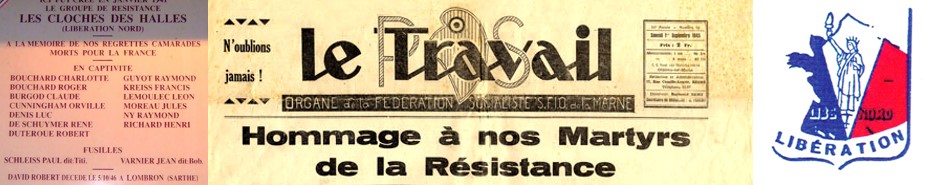

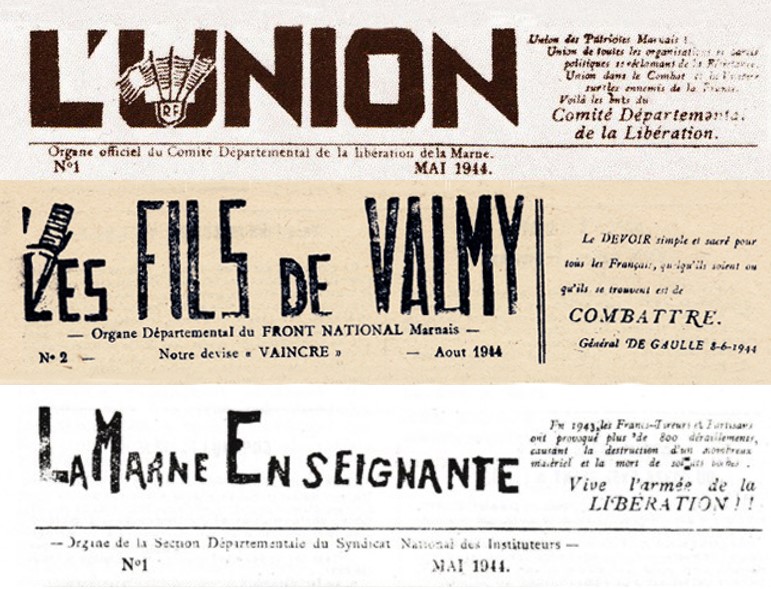

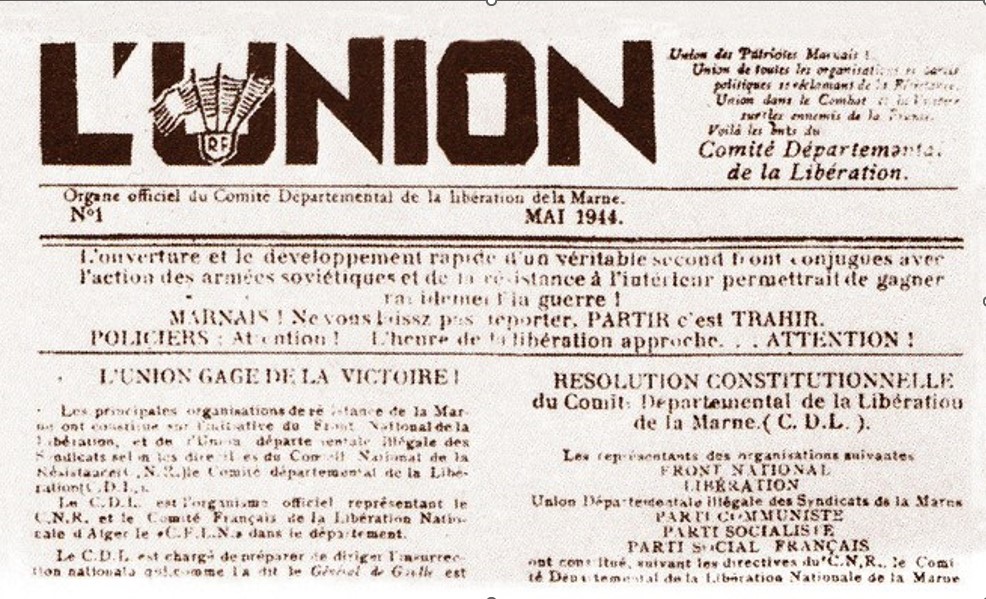

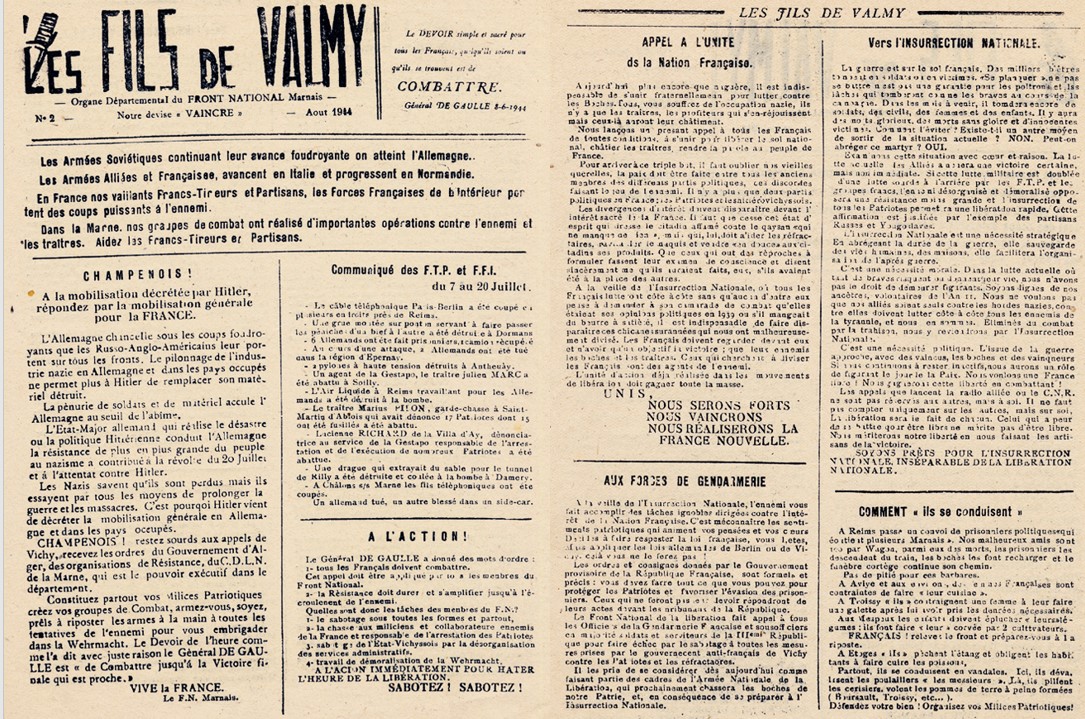

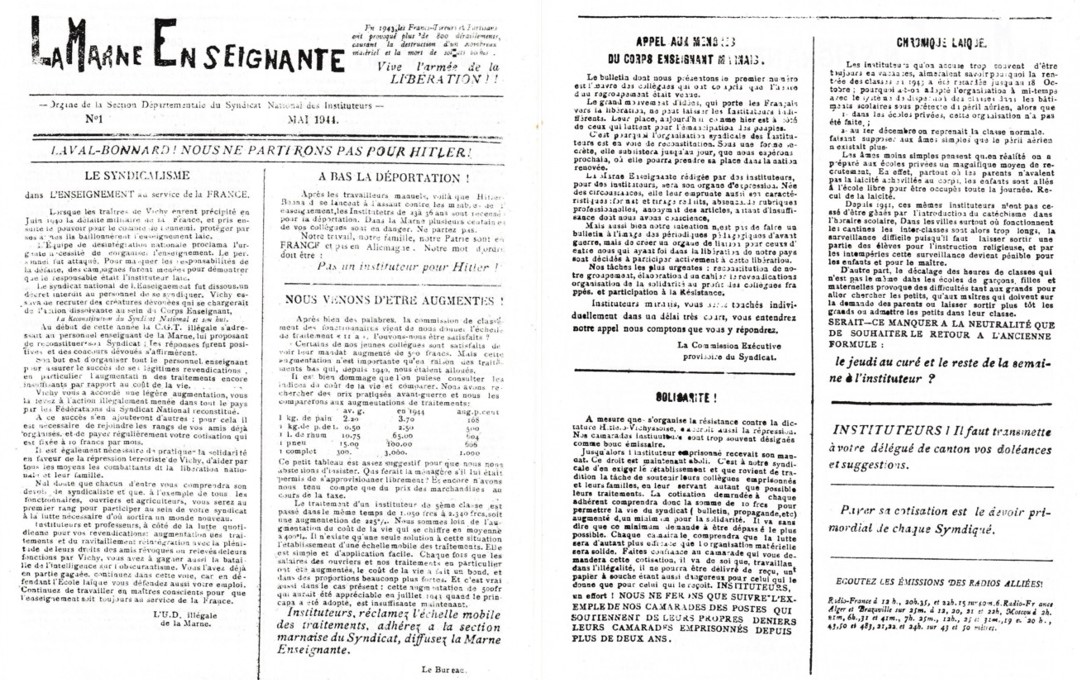

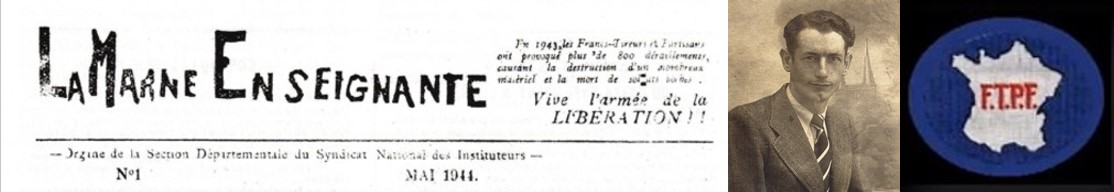

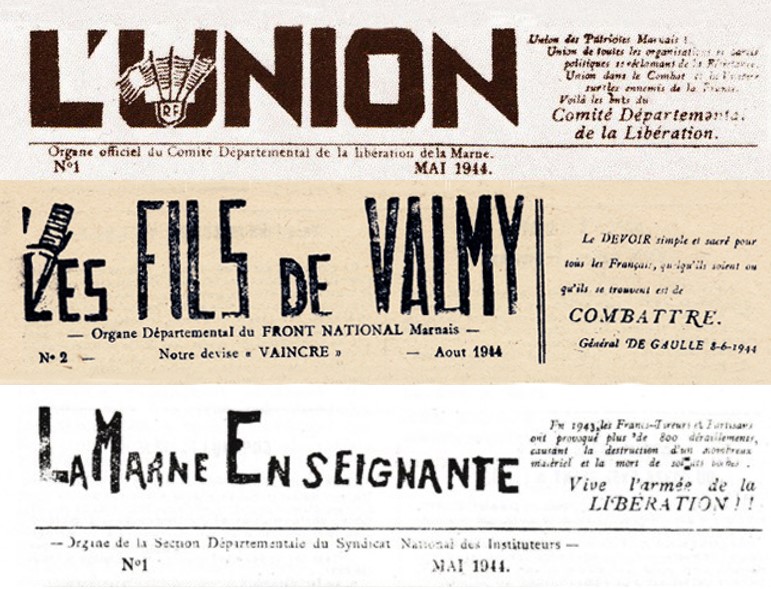

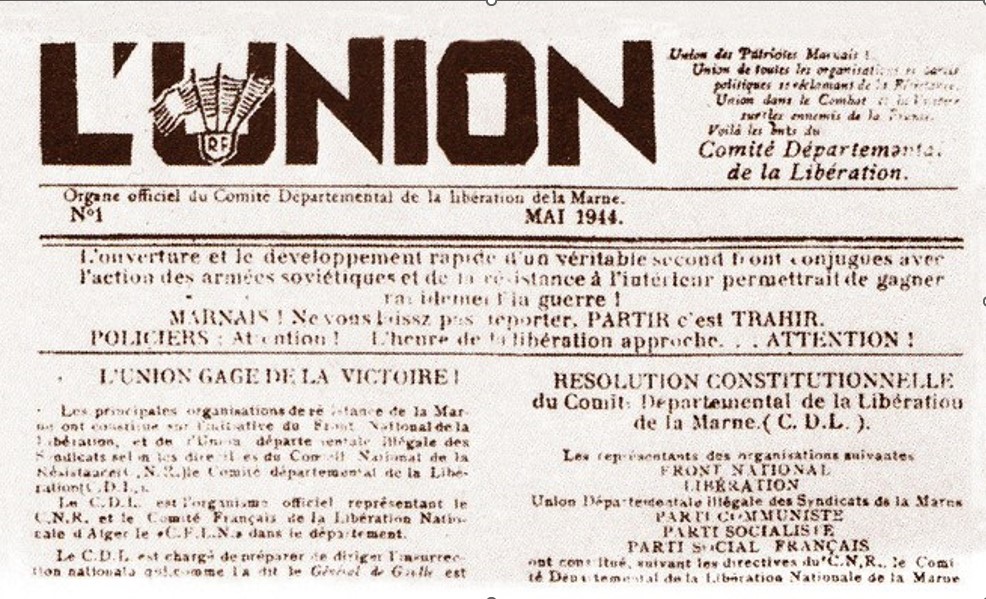

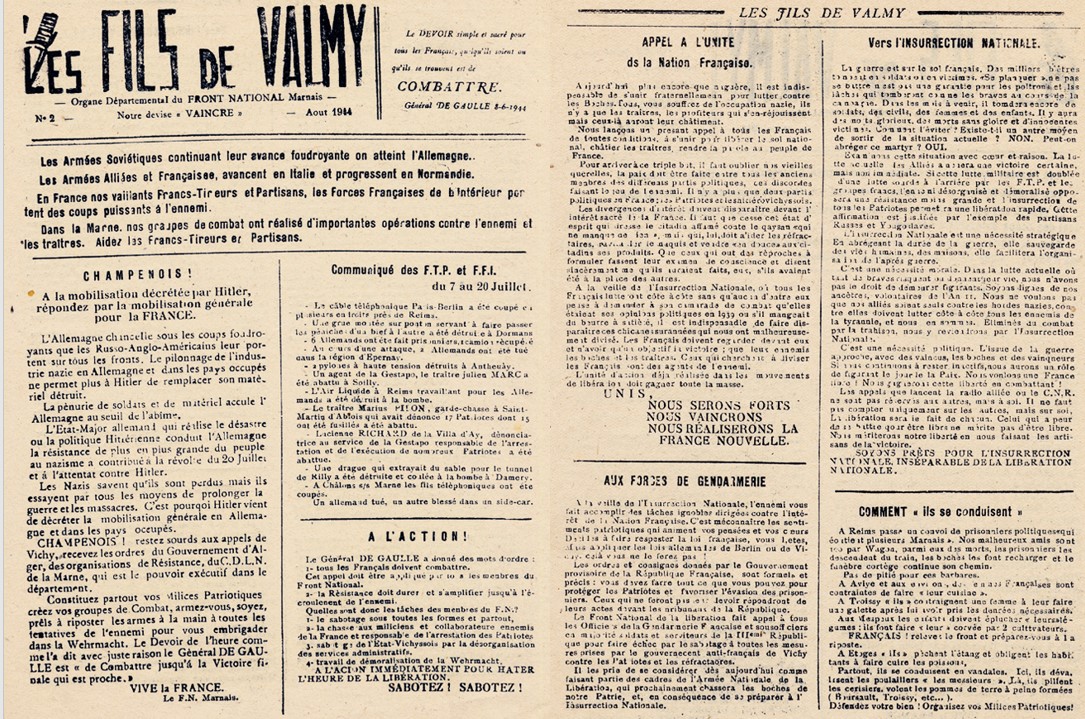

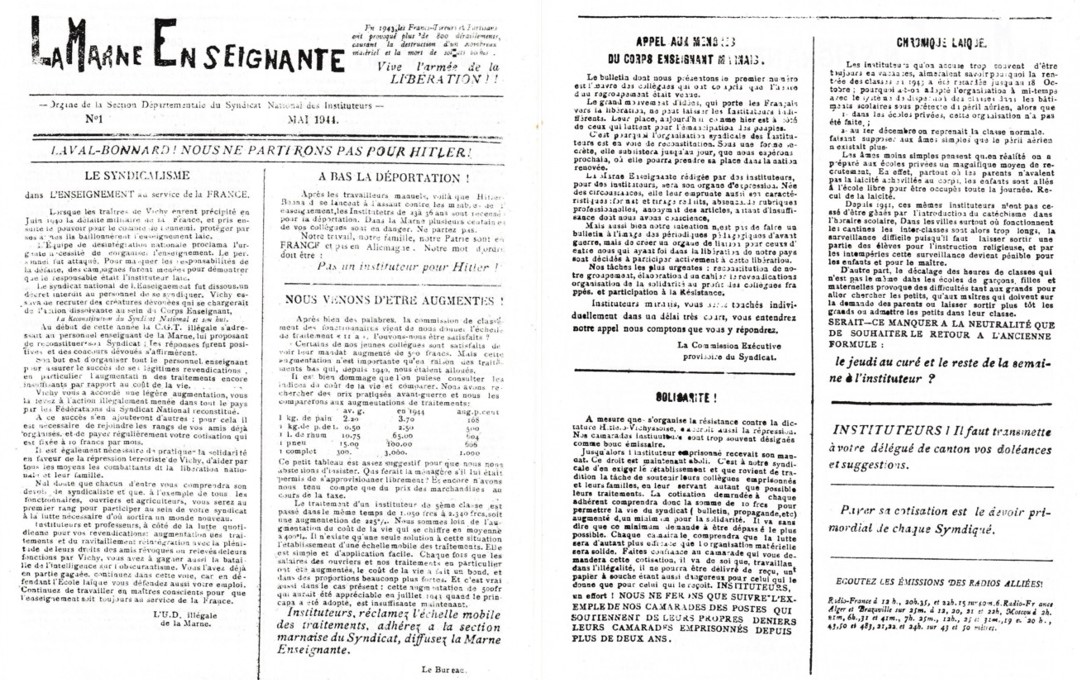

Les enseignants ont joué un rôle spécifique dans la presse clandestine. Comme d’autres résistants ils ont diffusé des tracts et journaux clandestins le plus souvent acheminés depuis Paris. Mais, en 1944, ils ont aussi participé à la création de feuilles clandestines marnaises. Robert Duterque a fait partie du comité de rédaction du premier numéro de L’Union « organe officiel du comité départemental de la libération de la Marne », qui a été diffusé à Reims en mai 1944. À la même date, était rédigé le premier numéro de La Marne enseignante, organe du Syndicat national des instituteurs (SNI) qui avait été reconstitué dans la clandestinité par Léon Borgniet, André Aubert, Pierre Barbier, Robert Duterque et Jean Hue. Pierre Barbier de son côté a participé à la création des Fils de Valmy, organe du Front national de lutte pour l’indépendance de la France.

En 1944, des enseignants ont participé aux combats de la Libération au sein des Forces françaises de l’intérieur (FFI) et des Francs-tireurs et partisans français (FTPF).

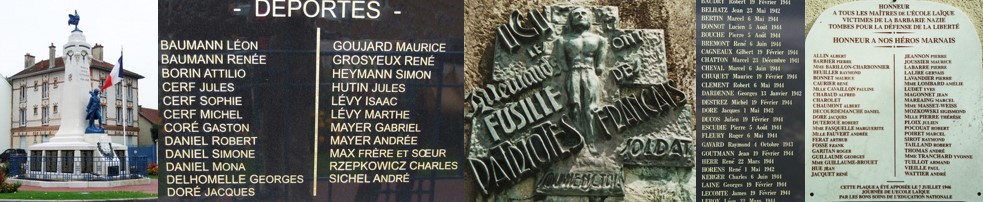

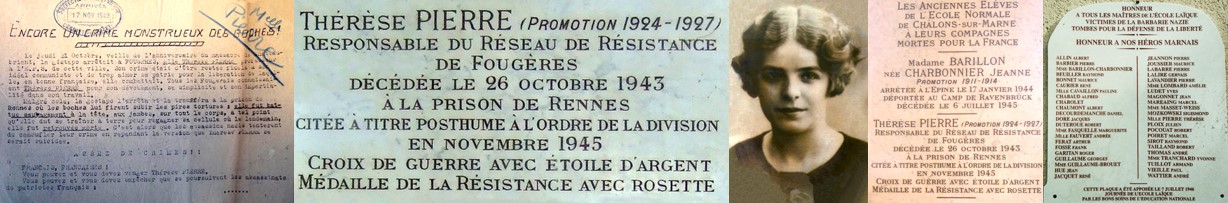

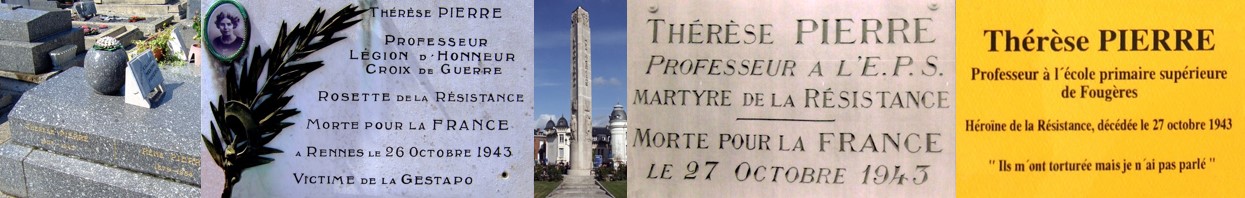

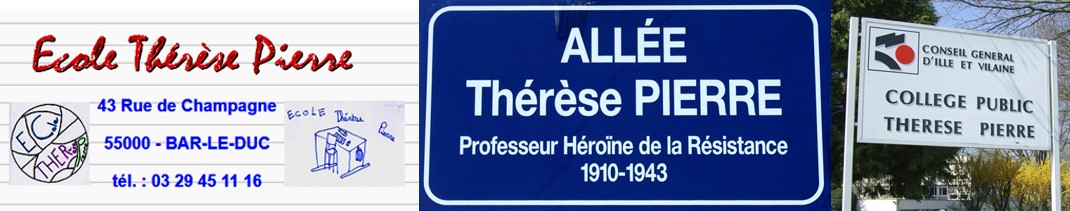

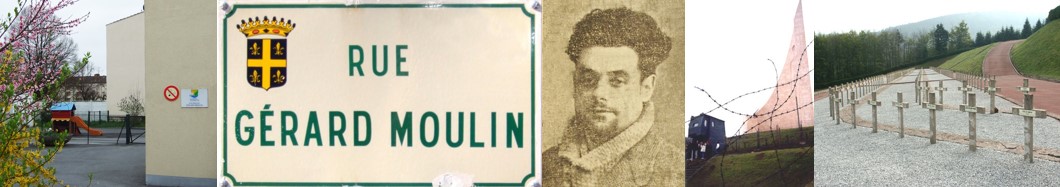

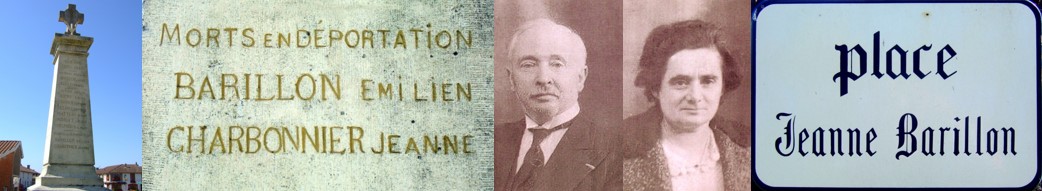

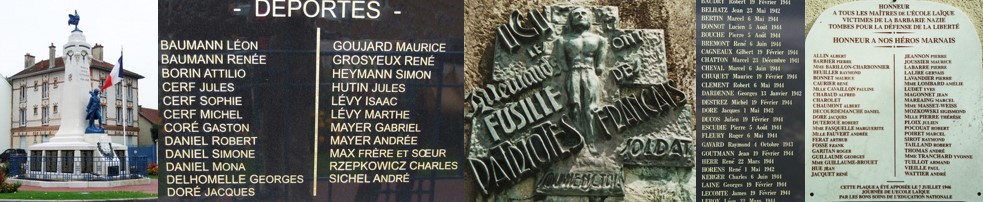

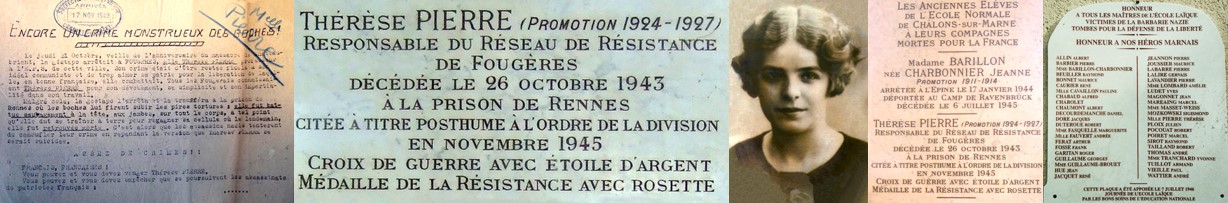

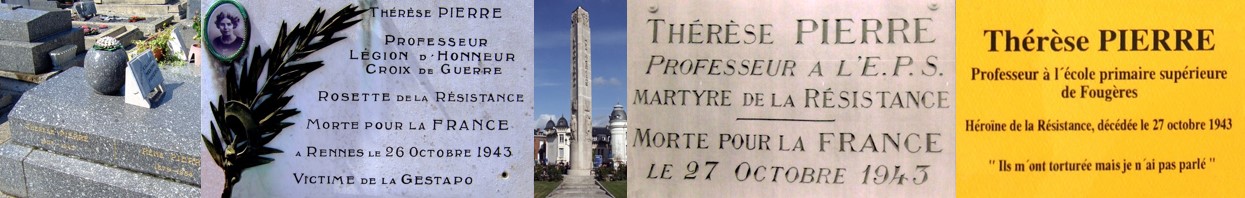

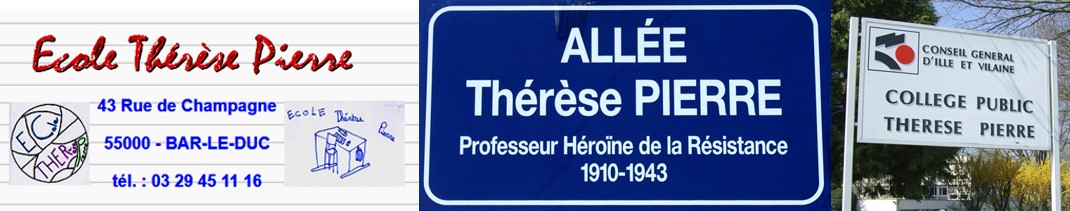

La répression de l’occupant nazi n’a pas épargné les enseignants. Jacques Doré, professeur à Vitry-le-François, a été fusillé en avril 1942. Thérèse Pierre, enseignante marnaise déplacée en Bretagne, est morte sous la torture dans la prison de Rennes en octobre 1943. Sur la quinzaine d’enseignants déportés, dont trois institutrices (Jeanne Barillon, Armande Gandon et Yvette Lundy), trois seulement sont rentrés de déportation (André Aubert, Georges Dahy et Yvette Lundy).

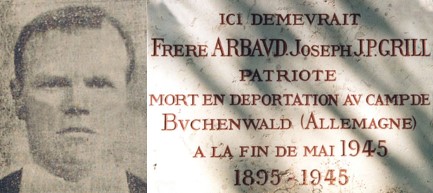

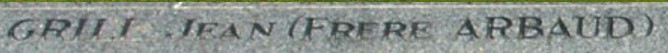

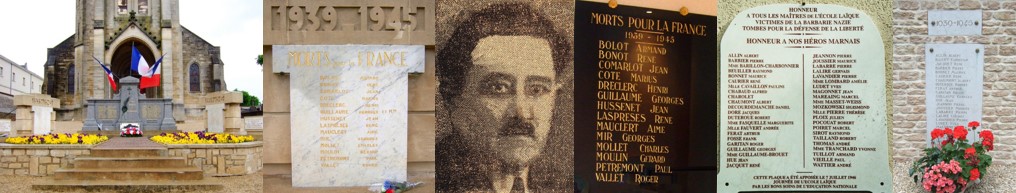

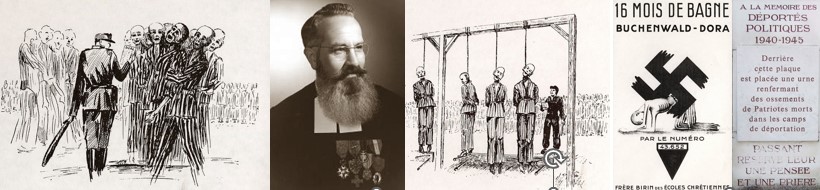

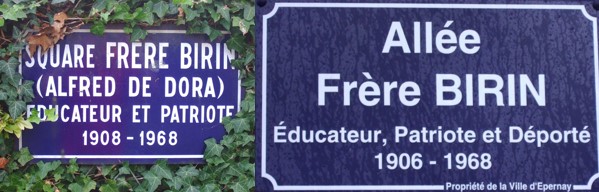

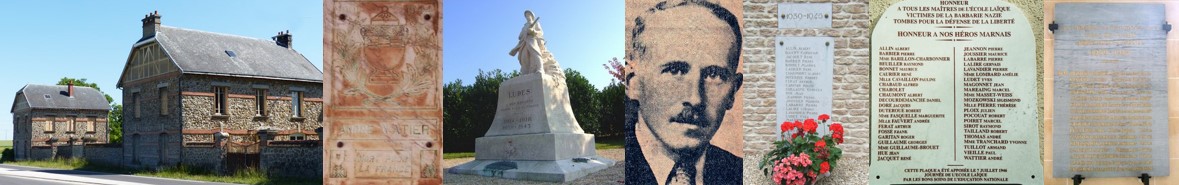

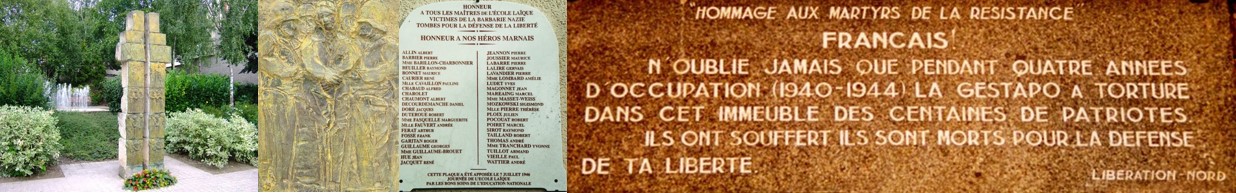

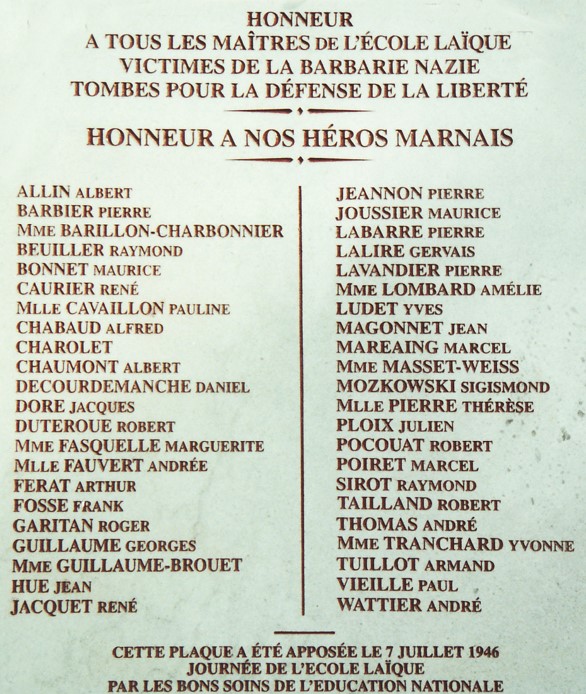

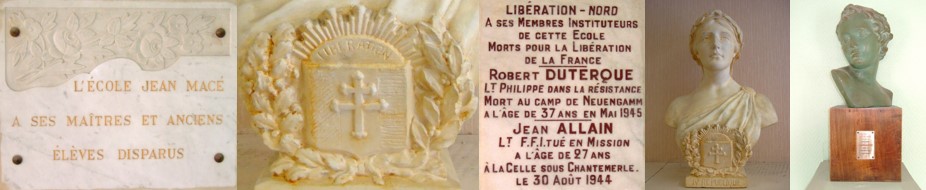

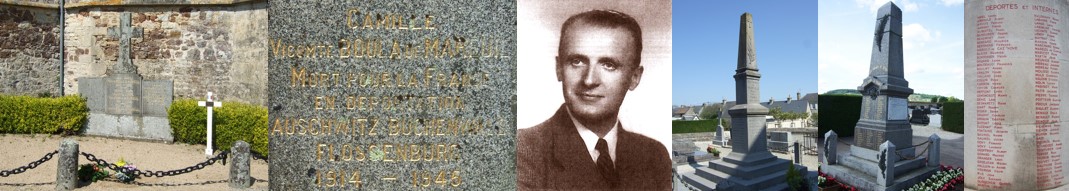

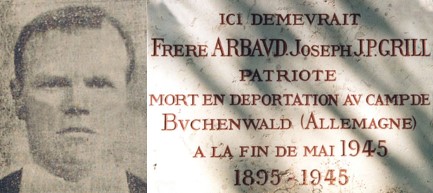

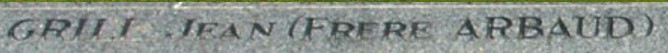

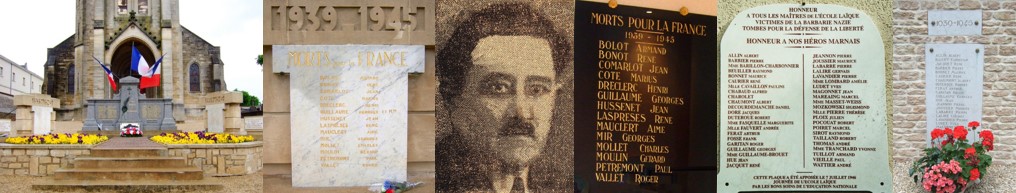

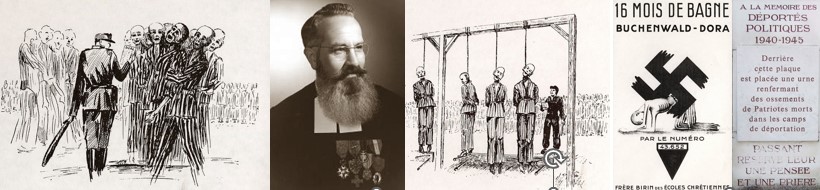

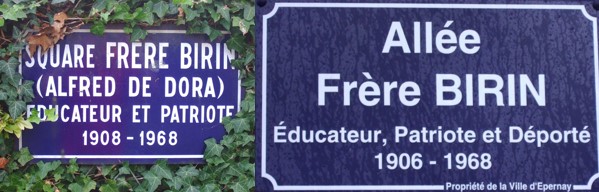

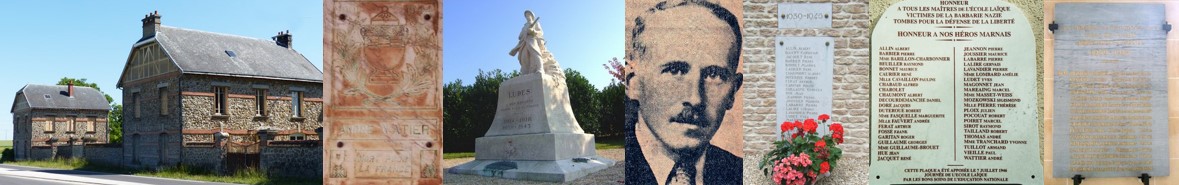

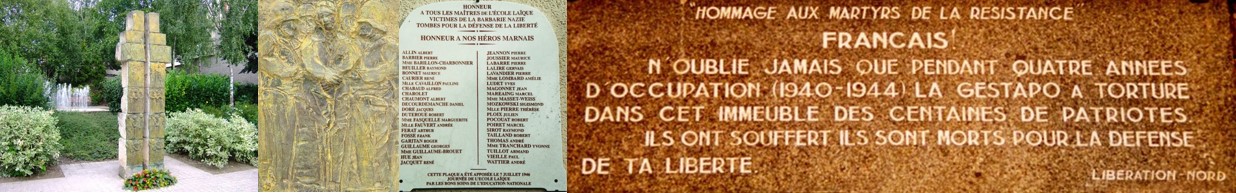

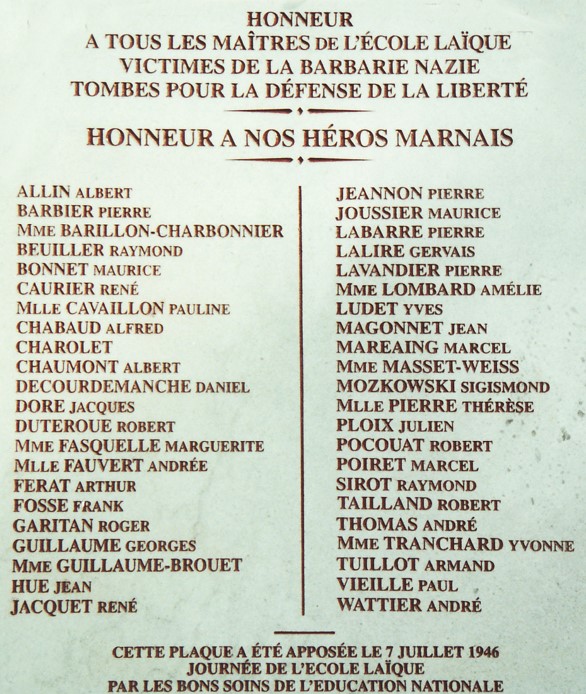

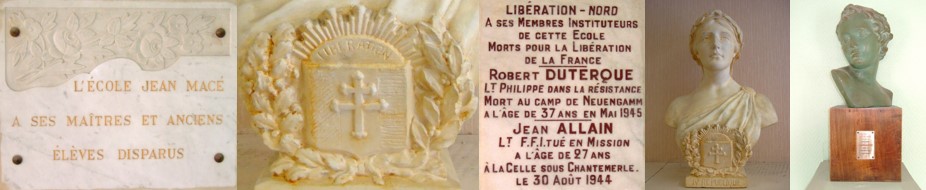

Dans l’enseignement privé catholique, trois ecclésiastiques ont été déportés pour leur activité résistante : deux frères des Écoles chrétiennes, Jean-Pierre Grill, en religion Frère Arbaud, mort en déportation, qui exerçait au collège du Sacré-Cœur à Reims et Alfred Untereiner, en religion Frère Birin, directeur de l’École Saint-Victor d’Épernay, ainsi que l’abbé Lucien Hess, directeur de la maîtrise de la cathédrale de Reims. Frère Birin et Lucien Hess ont témoigné à leur retour de déportation. Des plaques commémoratives rendent hommage à la mémoire de ces enseignants résistants décédés lors de la 2e guerre mondiale.

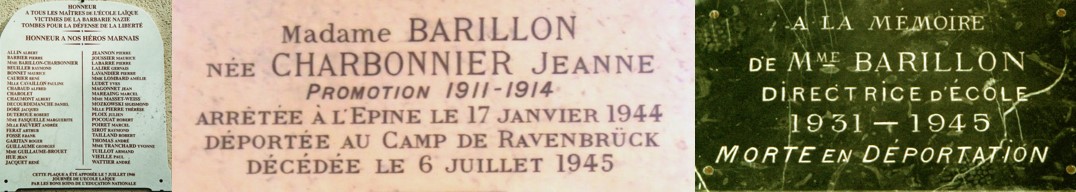

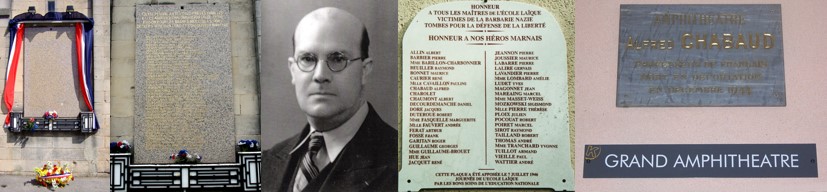

À Châlons-en-Champagne, dans les locaux de l'Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ) une stèle est dédiée aux anciens élèves de l'École normale d'instituteurs et une plaque rappelle le souvenir de deux anciennes élèves de l'École normale d'institutrices, Jeanne Barillon et Thérèse Pierre. Une plaque honore la mémoire de Sigismond Moszkowski dans la salle des professeurs du lycée Pierre Bayen et celle d’Alfred Chabaud à l’intérieur de l’École nationale supérieure d’arts et métiers (ENSAM).

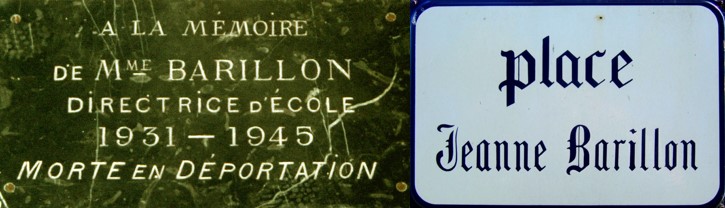

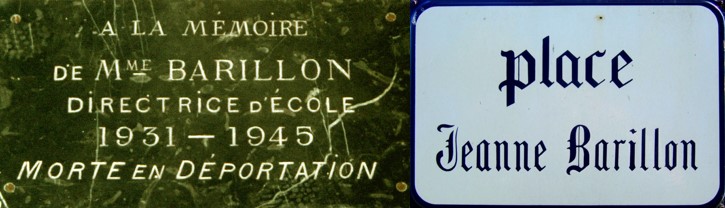

À L'Épine, dans l'école dont elle était la directrice, une plaque rend hommage à Jeanne Barillon.

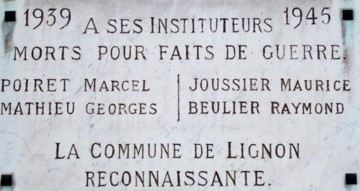

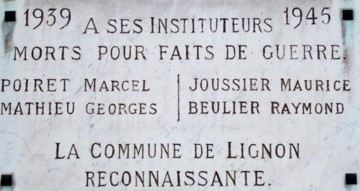

À Lignon, une plaque apposée sur la façade de la mairie honore les instituteurs de ce village du Sud-Est marnais « Morts pour la France », dont Maurice Joussier disparu en déportation.

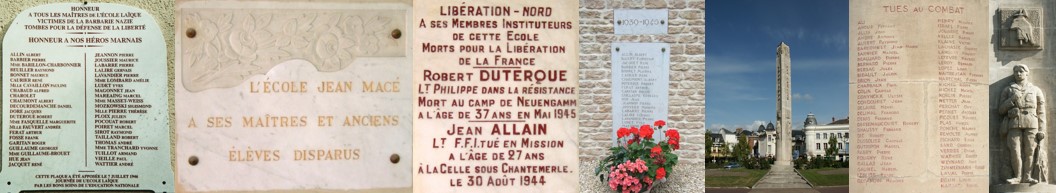

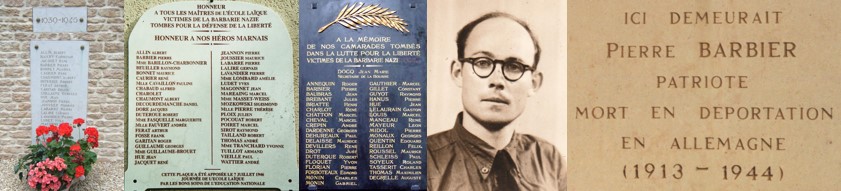

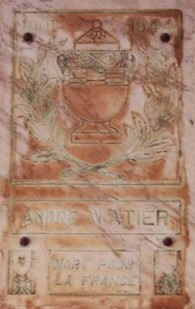

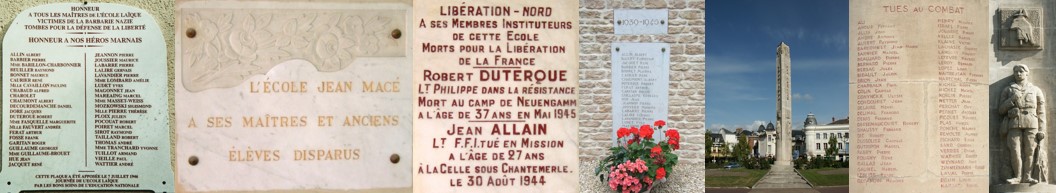

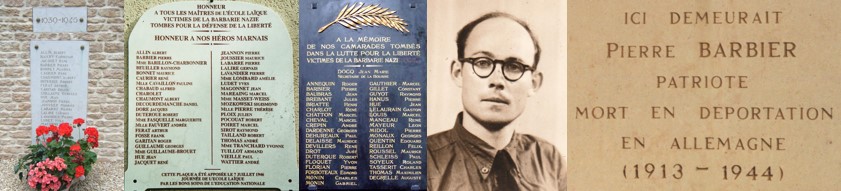

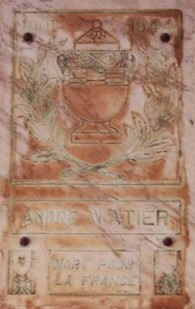

À Reims, dans le Square des victimes de la Gestapo, une plaque rend hommage aux « Maîtres de l'école laïque victimes de la barbarie nazie » ; à l'intérieur de l'école Jean Macé, boulevard des Belges, une plaque rappelle le souvenir de Jean Allin , instituteur tué au combat en août 1944, et de Robert Duterque mort en déportation ; au lycée Roosevelt celui d'André Watier professeur dans l'ancien collège moderne et technique et responsable en 1944 du groupe de résistance de Ludes, exécuté par des miliciens fin août 1944.

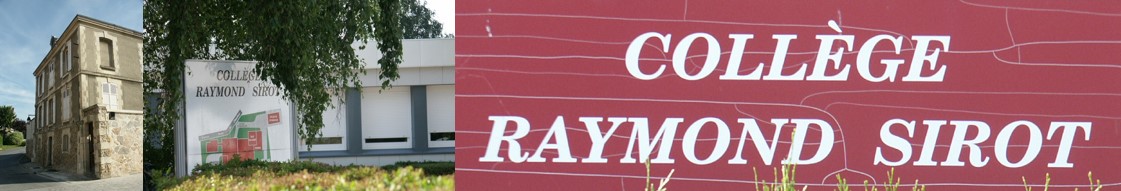

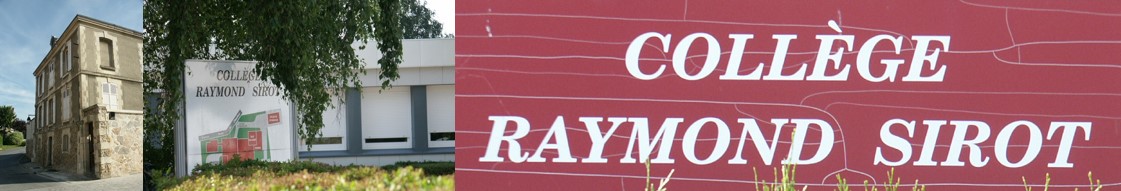

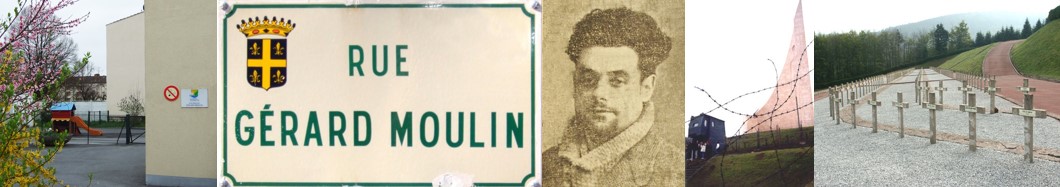

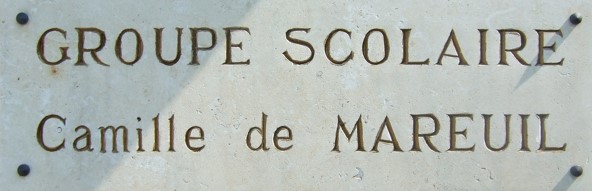

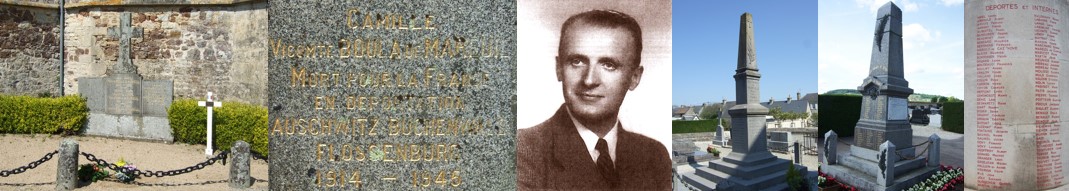

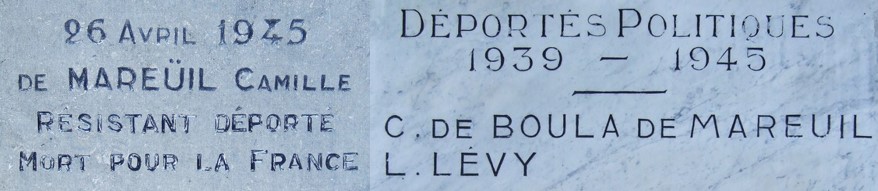

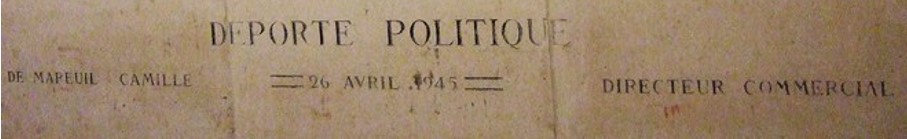

Des établissements scolaires portent le nom d'enseignants marnais engagés dans la résistance : École Roger Garitan à Villers-Allerand, collège Yvette Lundy à Aÿ-Champagne, collège Gisèle Probst à Vitry-le-François, collège Raymond Sirot à Gueux. Le nom de Thèrèse Pierre a été donné à une école de Bar-le-Duc dans la Meuse et à un collège de Fougères en Ille-et-Vilaine. Une salle de la cité scolaire de Sézanne porte le nom d'Yvette Lundy.»

Jean-Pierre et Jocelyne Husson, Mémoires pour demain,

Bulletin de la Délégation de la Marne des Amis de la Fondation pour la Mémoire de de la Déportation-(AFMD-51), numéro 36, octobre 2022.

Gaston ALLEMAND (1903-1984)

Gaston Allemand est né le 14 octobre à Aunac (Charente).

En 1940, il était économe de l'École normale d'instituteurs de la Gironde à Bordeaux

Après la suppression des écoles normales par le gouvernement de Vichy, il a été nopmmé économe du Centre régional d’éducation physique de Reims (Marne)à la fin de 1941.

Il a été homologué FFC (Forces françaises combattantes) au titre du réseau Darius. Il est décédé le 22 avril 1984 à Reims.

Gaston Allemand

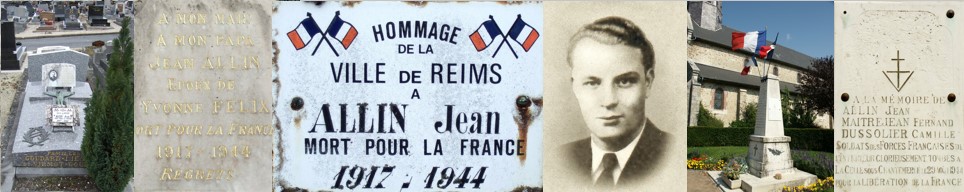

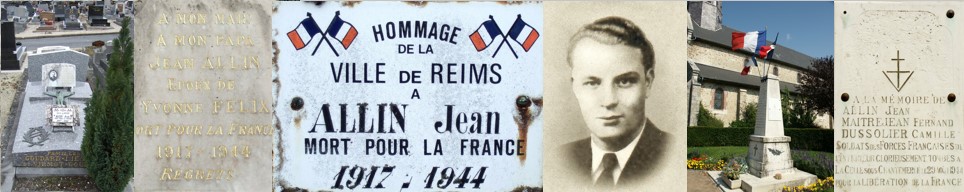

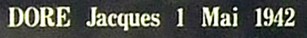

Jean ALLIN (1917-1944)

Né le 9 juin 1917 à Decize (Nièvre), décédé des suites de ses blessures le 30 août 1944 à la Celle-sous-Chantemerle (Marne) ; instituteur ; résistant, CDLR-FFI.

Jean Allin était le fils d’Albert François Allin, mécanicien mobilisé à l’usine Lepet à Paris au moment de sa naissance, et de Marie Goudard, sans profession. Il avait épousé Yvonne Claudine Amanda Félix le 31 mai 1941 à Reims (Marne). Instituteur à l’école Jean Macé de Reims, Albert Allin a été muté à la rentrée 1941 à La Celle-sous-Chantemerle

Il a rejoint le groupe CDLR-FFI (Ceux de la Résistance-Forces françaises de l’intérieur) de Sézanne. À la fin du mois d’août 1944, ce groupe, qui constituait le groupe 16 du secteur D des FFI de l'arrondissement d'Épernay commandé par Raymond Moutardier, s'est déployé dans le sud-ouest du département de la Marne en attendant l’arrivée des troupes américaines.

Aspirant de réserve, Jean Allin avait reçu le commandement de la section FFI de La Celle-sous-Chantemerle avec le grade de lieutenant.

Le 29 août 1944, la section FFI de La Celle-sous-Chantemerle, commune libérée la veille, a été appelée en renfort par les FFI de Conflans-sur-Seine (Marne) où des soldats allemands isolés avaient été signalés.

Au retour de cette mission, les FFI de La Celle-sous-Chantemerle ont été surpris par une unité de la Wehrmacht installée pour s'y ravitailler dans le hameau de Charmoy.

Grièvement blessé et intransportable, Jean Allin est décédé le lendemain 30 août des suites de ses blessures dans le ferme de Charmoy.

Jean Allin est inhumé à Reims dans le cimetière du Sud.

Il a obtenu la mention « Mort pour la France » et a été homologué FFI.

À La-Celle-sous-Chantemerle, le nom de Jean Allin est inscrit sur le monument aux morts communal.

À Reims, il figure sur la plaque commémorative de l'école Jean Macé, et sous le prénom « Albert » sur la plaque dédiée aux « Maîtres de l’école laïque victimes de la barbarie nazie » dans le Square des victimes de la Gestapo.

À Châlons-en-Champagne, son nom est inscrit sur la plaque « 1939-1945 » érigée dans l’École normale d'instituteurs, qui a été transférée ultérieurement dans la cour d’honneur de l‘École normale de filles, devenue successivement Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en 1990, puis École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPÉ) en 2013 et depuis 2019, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ).

À Épernay, il figure sur la liste des « Tués aux combat » du Monument aux martyrs de la Résistance.

Jean Allin

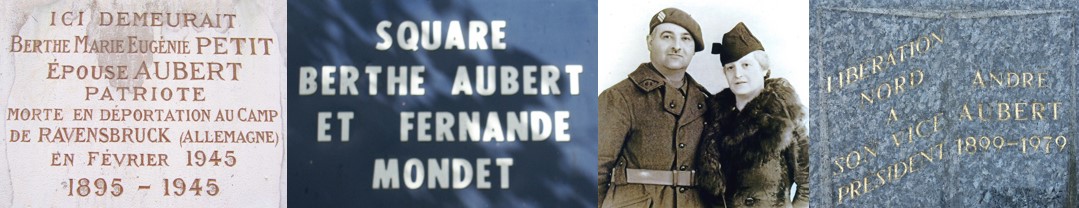

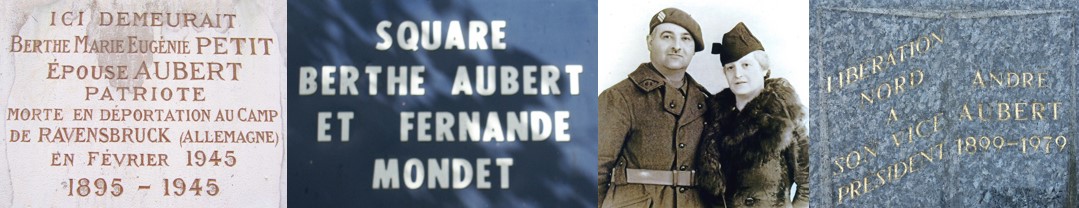

André AUBERT (1899-1979) et son épouse Berthe AUBERT née PETIT (1895-1945)

André Aubert est né le 30 novembre 1899 à Saint-Just-Sauvage (Marne), son épouse Berthe Petit le 18 avril 1895 à Lepuix-Delle dans le Territoire de Belfort. Engagé volontaire en 1917, dès l'achèvement de ses études à l'École normale d'instituteurs de Châlons-sur-Marne, André Aubert était au front le jour de ses 18 ans dans le secteur de Noyon dans l'Oise. Démobilisé, il a épousé Berthe Petit en juillet 1920.

Il a été instituteur à Mareuil-en-Brie de 1920 à 1927, puis à Monthelon de 1927 à 1930, époque où il a adhéré au Parti communiste.

De 1930 à 1937, il a exercé la fonction d'économe au Collège de Vitry-le-François. En 1937, auteur d'une pétition contre le principal Barandon, adressée au ministre du Front populaire Jean Zay, il est entré en opposition avec l'inspecteur d'Académie Heller, et a refusé une mutation à Orléans. Après la visite de l'inspecteur général Hélicon, suivie d'un bon rapport, il a été nommé instituteur à l'École du boulevard des Belges à Reims.

En septembre 1938, au moment de la crise de Munich, il a été mobilisé comme sergent-major sur la Ligne Maginot pendant une dizaine de jours. Fiché sur son livret militaire comme « PR », c'est-à-dire « propagandiste révolutionnaire », il a été employé à des travaux antichars entre la Ligne Maginot et la frontière allemande. De retour à Reims à l'École du boulevard des Belges en octobre, il a participé à la grève générale de novembre 1938 et il a été réquisitionné.

À la fin du mois d'août 1939, il a été mobilisé à nouveau sur la Ligne Maginot et nommé adjudant au 61e Régiment régional de Lorraine.

Fait prisonnier le 19 juin 1940 près de Montbéliard, il a été envoyé au Stalag VII A en Bavière. Le 28 juillet 1941, il a été libéré conformément aux accords Scapini, comme ancien combattant de la 1ère guerre mondiale.

De retour à Reims, il a retrouvé son poste à l'École du boulevard des Belges. À la mi-novembre 1941, il a été convoqué à Châlons-sur-Marne par le préfet René Bousquet qui l'a informé qu'il était démissionné d'office à la date du 17 novembre 1941. Il a dû chercher un nouvel emploi, ce qui s'est avéré difficile après une révocation par le gouvernement de Vichy. Au début de l'année 1942, il a finalement été embauché comme caissier-comptable à la STEMI, une entreprise rémoise. Il y est devenu responsable du syndicat des métaux de la CGT clandestine. Membre de Libération-Nord, il a été contacté le 4 avril 1942 par Léon Borgniet pour reconstituer dans la clandestinité le Syndicat national des instituteurs. Il a participé aux réunions du groupe rémois de Libération-Nord et à l'organisation du premier dépôt d'armes à la Bourse du Travail.

Avec Jean-Marie Docq, secrétaire de la Bourse du Travail, il a fabriqué de faux tickets de rationnement pour les réfractaires du STO (Service du travail obligatoire), et a fondé la Société mutualiste des Ateliers de Reims de la STEMI, qui a servi de couverture pour réunir des fonds destinés à la prise en charge des réfractaires du STO. Les réfractaires de la région de Reims étaient convoyés par Paul Schleiss, ajusteur à la STEMI et membre de Libération-Nord jusqu'aux Cloches des Halles 14, rue Sauval dans le 1er arrondissement de Paris, où un réseau d'évasion de Libération-Nord dirigé par Simon Cantarzoglou les prenait en charge et les cachait dans des fermes en Bretagne et en Normandie.

À l'automne 1943, André et Berthe Aubert ont été contactés par l'abbé Lundy et l'abbé Droesch, vicaires de la paroisse Saint-Benoît de Reims, qui leur ont demandé d’héberger des membres d'équipages alliés pris en charge par le réseau d'évasion Possum. Après en avoir référé au chef départemental de Libération-Nord, Raymond Guyot, ils ont accepté et ont caché des aviateurs alliés à leur domicile 28, rue Victor Rogelet à Reims.

Le 4 janvier 1944, à la suite de la descente de la Gestapo 161, rue Lesage, au domicile de Fernande Mondet où Conrad Lafleur, l'opérateur-radio du réseau Possum, était en train d'émettre, puis de l'arrestation du chef de ce réseau, Dominique Potier, dans un hôtel de Reims fin décembre, Berthe et André Aubert ont été arrêtés par la Gestapo, elle à leur domicile, lui sur son lieu de travail à la STEMI.

André Aubert a été incarcéré à la prison Robespierre de Reims dont il a réussi à s'échapper à la faveur du bombardement du 30 mai 1944. Mais parvenu dans la rue par une brèche ouverte dans le mur de la prison, il a réalisé que son évasion risquait d'entraîner de terribles représailles à l'encontre de son épouse dont il était sans nouvelles, et il est retourné dans la prison. Transféré à Châlons-sur-Marne, puis à Compiègne (matricule 40 051), André Aubert a été déporté le 18 juin 1944 à Dachau (matricule 72 290), où il a été affecté au Kommando d'Allach. Libéré par l'armée américaine le 30 avril 1945, il a été rapatrié le 14 mai 1945.

André Aubert a été homologué RIF (Résistance intérieure française) au titre de Libération-Nord et agent P1 du réseau Possum au titre des FFC (Forces françaises combattantes). Il a reçu le titre de Combattant volontaire de la Résistance comme son épouse Berthe avec la mention DIR (Déportés-Internés-Résistants), la Médaille de la Résistance par décret du 3 juillet 1946 publié au JO du 11 juillet 1946, ainsi que la Médaille de la Liberté (Medal of Freedom)

Internée à Reims puis à Laon et au Fort de Romainville, Berthe Aubert a été déportée comme résistante le 19 juin 1944 à Sarrebruck Neue Bremm, puis transférée à Ravensbrück (matricule 44 608). Elle y est décédée le 28 janvier 1945, ce qui est confirmé par le Livre des déportées décédées conservé à Ravensbrück et par le JO du 30 avril 1988.

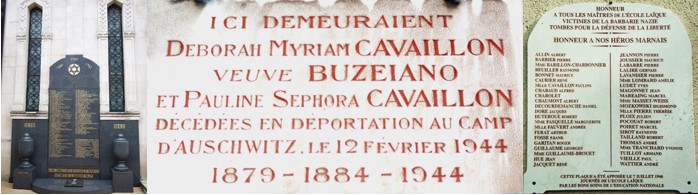

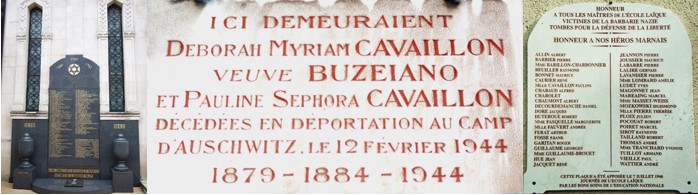

À Reims, une plaque commémorative a été apposée en 1947 par la municipalité au domicile de Berthe Aubert 28, rue Victor Rogelet et son nom est inscrit sur le Monument aux martyrs de la Résistance et de la Déportation. Depuis 1994, un square porte son nom, associé à celui de Fernande Mondet, elle aussi membre du réseau Possum

Après son retour de déportation, André Aubert a été nommé au Collège moderne et technique qui est devenu le Lycée Roosevelt. Il y a dirigé la section préparatoire à l'École primaire supérieure et il a poursuivi sa carrière comme professeur de collège d'enseignement général jusqu'à son départ en retraite en 1953. Il a été conseiller municipal de Reims de 1947 à 1953.

Correspondant marnais du Comité d'histoire de la 2e guerre mondiale, André Aubert a participé dans la Marne aux enquêtes nationales initiées par ce comité. C'est à partir de ses travaux qu’a été dressée la Carte de la souffrance publiée en 1971, diffusée par le CNDP (Centre national de documentation pédagogique) dans les collèges et les lycées de la Marne.

En 1974, Il a accueilli et formé Jean-Pierre Husson nommé à ses côtés correspondant du Comité d'histoire de la 2e guerre mondiale, puis de l'Institut d'histoire du temps présent (IHTP-CNRS).

Membre de l'Amicale de Dachau, vice-président départemental de Libération-Nord et vice-président des Combattants volontaires de la Marne, André Aubert a milité pour la promotion du Concours national de la Résistance et de la Déportation dans les collèges et les lycées marnais.

Décédé en 1979, André Aubert est inhumé dans le cimetière de l'Est à Reims.

André Aubert,

membre de Libération-Nord déporté à Dachau

et Berthe Aubert, née Petit son épouse, déportée à Ravensbrück

tous les deux membres du réseau d'évasion Possum

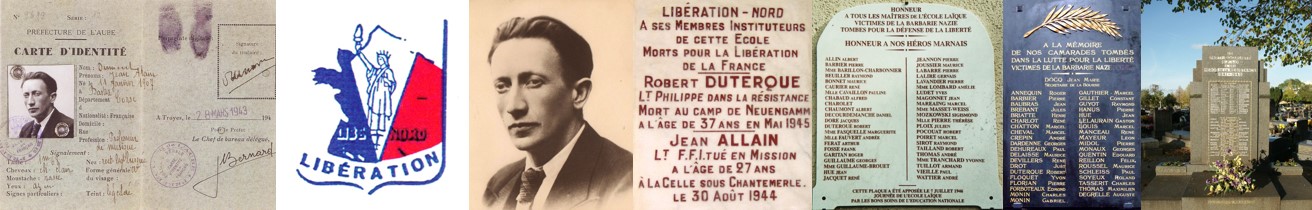

Pierre BARBIER (1913-1945)

Pierre Barbier est né le 21 décembre 1913 à Trépail (Marne).

Domicilié à Reims, marié, père d’un garçon né en 1941, Pierre Barbier était instituteur et militant syndical. Révoqué par le gouvernement de Vichy, il a trouvé un emploi dans une agence immobilière.

En 1943, membre du Comité départemental du Front national de lutte pour l’indépendance de la France, il a participé à la création de plusieurs groupes de Résistance, et il a été l’un des rédacteurs du journal clandestin Les Fils de Valmy.

Il a hébergé à son domicile des responsables de la résistance, en particulier le commissaire militaire interrégional des Francs-tireurs et partisans français (FTPF), François Grillot, pseudo Germain, présent chez lui le jour de son arrestation par la Gestapo, le 13 juin 1944. Grillot, caché dans la chambre de leur petit garçon, a échappé à l’arrestation grâce au sang froid de Violette Barbier qui a interdit aux policiers d’entrer dans la chambre de leur fils endormi.

Interné à Châlons-sur-Marne jusqu’au 8 juillet puis à Compiègne, Pierre Barbier a été déporté comme résistant le 15 juillet 1944 à Neuengamme (matricule 37 086).

Il a été affecté au kommando de Husum-Schwesing où les détenus creusaient des tranchées anti-chars. Il est décédé le 15 février 1945, date retenue par le JO du 17 octobre 2006.

Pierre Barbier a reçu à titre posthume le titre de Combattant volontaire de la Résistance, mention Déporté-Interné-Résistanr (DIR), et la Médaille de la Résistance par arrêté du 3 juillet 1946 publié au JO du 11 juillet 1946.

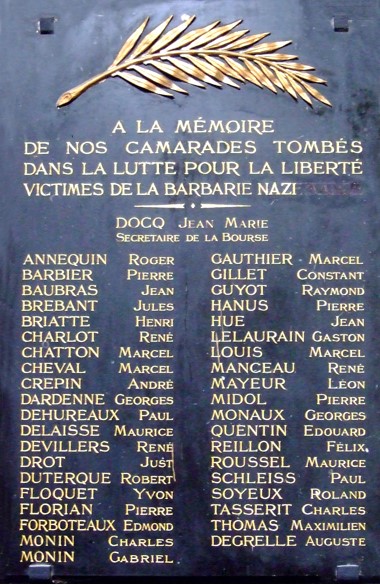

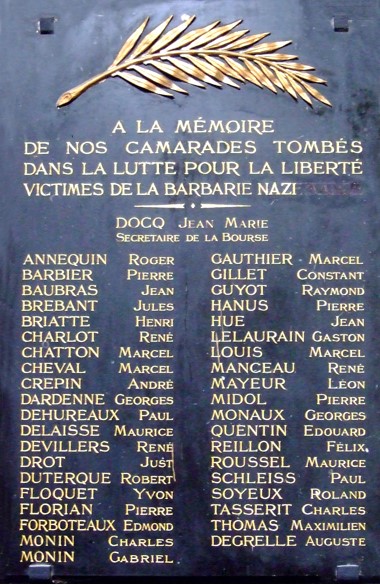

À Reims, une plaque commémorative a été apposée en 1947 par la municipalité au domicile occupé par son épouse après la guerre 34, rue du Barbâtre, plaque qui a disparu avec cette maison. Une autre plaque refaite à l’identique se trouve aujourd’hui dans le Square des victimes de la Gestapo, où le nom de Pierre Barbier est aussi inscrit sur la plaque dédiée aux « Maîtres de l’école laïque victimes de la barbarie nazie ». Il figure également sur la plaque apposée à la Bourse du Travail aujourd’hui Maison régionale des syndicats et sur le Monument aux martyrs de la Résistance et de la Déportation.

À Châlons-en-Champagne, son nom est inscrit sur la plaque 1939-1945 érigée dans l’École normale d'instituteurs, qui a été transférée ultérieurement dans la cour d’honneur de l‘École normale de filles, devenue successivement Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en 1990, puis École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPÉ) en 2013 et depuis 2019, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ).

À Trépail, il est inscrit sur le monument aux morts.

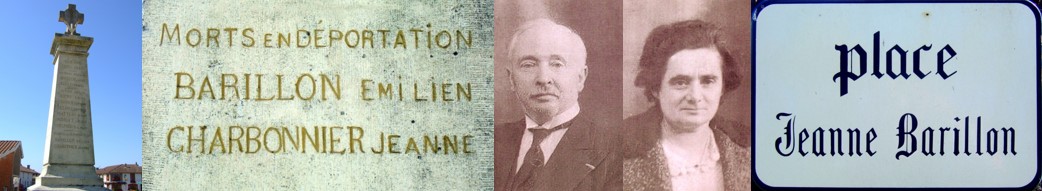

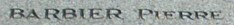

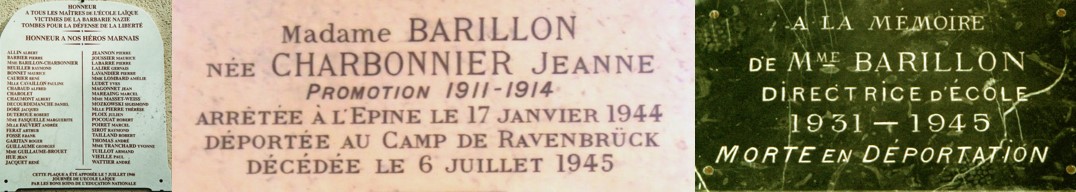

Jeanne BARILLON née CHARBONNIER (1893-1945) et son époux Émilien BARILLON (1889-1945)

Jeanne Charbonnier est née le 29 octobre 1893 à Charenton-le-Pont (Seine), son époux, Émilien Barillon, le 19 août 1889 à Sennecay (Cher).

Formée à l'École normale d'institutrices de Châlons-sur-Marne entre 1911 et 1914, Jeanne Barillon a été institutrice à Préfontaines dans le Loiret de 1915 à 1917, puis dans la Marne à Sermaize de 1917 à 1931, et enfin à L'Épine où elle était directrice de l'école et secrétaire de mairie. Émilien Barillon était chef de service au Ravitaillement de la Marne à la préfecture de Châlons-sur-Marne.

En novembre 1942, ils ont rejoint tous les deux le groupe CDLR-BOA (Ceux de la Résistance-Bureau des opérations aériennes de la France libre) animé par Robert Tritant. Émilien a constitué un stock d'essence et de charbon de bois pour gazogènes destiné à la Résistance, et il a diffusé des tracts et des journaux clandestins. Il était aussi chargé des liaisons avec Paris. Jeanne fabriquait des faux-papiers.

Le 8 septembre 1943, Émilien Barillon a été arrêté à L'Épine, lors des arrestations qui ont démantelé le groupe Tritant. Interné à Compiègne, il a été déporté comme résistant le 22 janvier 1944 à Buchenwald (matricule 42 427). Il a été affecté au kommando d’Ohrdruf où il a été vu pour la dernière fois par ses camarades déportés le 13 mars 1945, date de décès retenue par le JO du 17 octobre 2006.

Le 17 janvier 1944, Jeanne Barillon a été arrêtée à son tour par la Gestapo à son domicile. Elle a été déportée comme résistante le 19 juin 1944 à Sarrebruck Neue Bremm, et transférée le 7 juillet à Ravensbrück où elle a reçu le matricule 44 609. Elle y est décédée le 6 février 1945, selon le registre des déportées décédées à Ravensbrück, alors que le JO du 30 juin 1987 indique la date du 6 juillet 1945.

Jeanne et Émilien Barillon ont reçu à titre posthume le titre de Combattants volontaires de la Résistance, mention DIR (Déportés-Internés-Résistants), et la Médaille de la Résistance par arrêté du 3 juillet 1946 publié au JO du 11 juillet 1946 pour Émilien, du 6 novembre 1962 publié au JO du 13 novembre 1962 pour Jeanne.

À L'Épine, les noms de Jeanne Charbonnier et d'Émilien Barillon figurent sur le monument aux morts. La place d'un nouveau lotissement porte le nom de Jeanne Barillon dont le souvenir est rappelé sur une plaque apposée dans une salle de classe de l'école.

À Châlons-en-Champagne, une plaque honorant la mémoire de deux anciennes élèves, Jeanne Barillon-Charbonnier et Thérèse Pierre, avait été apposée en 1946 à la demande de l’Amicale des anciennes élèves à l’intérieur de l’École normale d'institutrices de Châlons-sur-Marne. Cette plaque, déposée en 1979 lors de travaux et un temps oubliée dans une réserve, a été remise en place en mai 2007 dans ces locaux devenus Institut de formation des maîtres (IUFM), puis École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPÉ) en 2013 et depuis 2019, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ). La date de décès de Jeanne Barillon indiquée sur cette plaque correspond à la date retenue par le JO du 30 juin 1987.

À Reims, le nom de Mme Barillon-Charbonnier est inscrit sur la plaque dédiée « Aux maîtres de l’école laïque victimes de la barbarie nazie » apposée dans le Square des victimes de la Gestapo.

Léon BORGNIET dit Léo (1913-1990),

pseudonyme dans la Résistance : Merlin

Léo Borgniet est né le 14 février 1913 à Haybes (Ardennes). Son père, ardoisier, est mort au front à Verdun en 1916. En août 1933, il a épousé Raymonde Garnier. Le couple, qui avait deux filles, était domicilié à Reims.

Instituteur à Montmirail puis à Reims, il était avant-guerre membre du bureau du Syndicat national des instituteurs (SNI) et de la section interdépartementale CGTU (Confédération générale du travail unitaire) de l’enseignement. Il animait également le Club sportif du travail affilié à la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), créé à la Bourse du Travail de Reims. Après l’échec du Front populaire, il a participé aux grèves de 1938.

Mobilisé en 1939, il a été fait prisonnier en 1940 et s’est évadé aussitôt. De retour à Reims, il a repris contact avec ses camarades instituteurs.

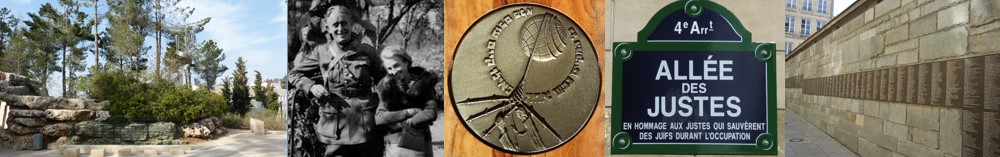

En 1942, Léo Borgniet et son épouse Raymonde ont hébergé et caché à leur domicile deux juifs rémois, Charles Zins et son fils Bernard qui sont passés ensuite en zone Sud.

Au début de l’année 1943, en liaison avec les responsables de la CGT clandestine (Confédération générale du travail réunifiée dans la Résistance) et de Libération-Nord, Léo Borgniet a participé à la reconstitution dans la clandestinité du Syndicat national des instituteurs avec l’aide de Pierre Barbier, Robert Duterque et Jean Hue, et il en est devenu le principal animateur.

De mai à novembre 1943, il a exercé la fonction de chef de groupe au sein du mouvement Libération-Nord.

En novembre 1943, contacté par Michel Sicre, responsable de ce mouvement dans la Marne, il a rejoint le Front national de lutte pour l'indépendance de la France et il a adhéré au Parti communiste.

Il a apporté son aide à plusieurs familles qui acceptaient d’héberger des membres d’équipages alliés pris en charge par le réseau d’évasion Possum.

Avec Amiot, Paul Treuil et Marcel Franquet, il a entrepris la rédaction et la diffusion du premier numéro de La Marne enseignante, daté de mai 1944.

En juin 1944, il est devenu sous le pseudonyme de Merlin, le responsable de l'arrondissement de Reims du Front national. Lieutenant FTPF (Francs-tireurs et partisans français), il a assuré le recrutement et l’organisation de la 3e Compagnie FTP de Reims, et il a participé aux combats de la libération de la ville.

Membre du Comité départemental de libération nationale (CDLN) de la Marne au titre du Front national, il en a assuré le secrétariat et a présidé deux commissions : celle des municipalités et celle des déportés, prisonniers, internés et réfugiés.

Secrétaire départemental du Syndicat national des instituteurs, il a participé à la commission exécutive de l’Union départementale CGT et a siègé au conseil de gérance du journal L’Union dont il était secrétaire général au titre du Front national.

Élu conseiller général communiste dans le 3e canton de Reims en septembre 1945, il était aussi membre du bureau et du secrétariat fédéral du PCF dans la Marne dont il a été écarté en 1948.

En 1953, il a obtenu le titre de Combattant volontaire de la Résistance, mention FFI (Forces françaises de l'intérieur).

Léo Borgniet est décédé le 12 juillet 1990 à Reims.

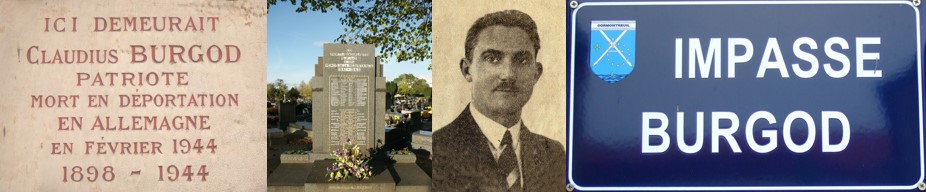

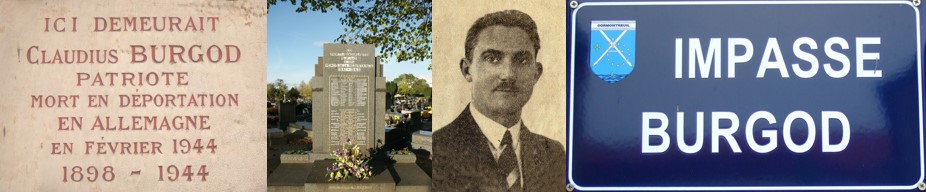

Claude BURGOD (1898-1945)

Claudius Léon Burgod-Derrier dit Claude Burgod est né le 7 septembre 1898 à Souk-Ahras (département de Constantine, Algérie).

Professeur de mathématiques à l'École pratique de commerce et d'industrie de Reims où il a été nommé en 1924, il a été muté ultérieurement à l'École professionnelle de Suresnes dans la Seine, puis en 1942 dans la section commerciale du collège Arago à Paris, mais il a continué de militer au sein de la fédération marnaise du Parti socialiste SFIO (Section française de l'Internationale ouvrière). Candidat à Reims aux élections législatives de 1936, il a été battu par le député-maire Paul Marchandeau.

Membre du mouvement Libération-Nord, il appartenait avec Simon Cantarzoglou et ses camarades marnais Paul Schleiss et Raymond Guyot au groupe de résistance Les Cloches des Halles, qui organisait l’évasion de réfractaires du STO (Service du travail obligatoire) pris en charge par les résistants de la Bourse du travail de Reims.

Il a été arrêté en décembre 1943 et incarcéré à Fresnes, puis interné à Compiègne. Déporté le 22 janvier 1944 à Buchenwald (matricule 43 086), il a ensuite été transféré à Flossenbürg où il est mort le 21 mars 1945, date et lieu retenus par le JO du 3 novembre 1987.

Aux élections municipales d’avril-mai 1945, son nom a figuré sur la liste présentée à Reims par la SFIO, dans l’espoir de son retour.

Claude Burgod a été homologué FFC (Forces françaises combattantes) et DIR (Déporté-Interné-Résistant). Il a reçu à titre posthume la Médaille de la Résistance avec rosette par arrêté du 10 janvier 1947 publié au JO du 11 janvier 1947. Dans la Marne, à Reims, une plaque commémorative a été apposée en 1947 par la Ville de Reims à son domicile 5, rue de Tambour. Son nom figure sur le monument érigé dans le cimetière du Nord par la Fédération marnaise du Parti socialiste et sur le monument aux martyrs de la Résistance. Son nom a aussi été donné à une rue de Cormontreuil dans la banlieue de Reims

À Paris, le nom de Claude Burgod figure sur une plaque apposée dans la cour du lycée Arago, et sur la plaque apposée 14, rue Sauval à la mémoire des résistants du réseau Les Cloches des Halles.

Dans le Val de Marne, son nom est gravé sur la plaque commémorative de l’ENSET (École supérieure de l'enseignement technique) dont il a été élève, qui est apposée dans le hall de l’École normale supérieure de Cachan.

Son nom a été donné à une rue de Suresnes dans les Hauts-de-Seine.

Sa mémoire est honorée sur une tombe familiale au cimetière de Bonny-sur-Loire (Loiret) avec la mention « À la mémoire de Claude Burgod résistant déporté mort pour la France ».

Claudius Burgod

Jean CAZAUX (1912-2008), pseudonyme dans la Résistance : Jeannot

Jean Louis Antoine Cazaux est né le 29 octobre 1912 à Campistrous (Hautes-Pyrénées).

Instituteur suppléant à Dormans (Marne), il a été nommé instituteur titulaire à Damery (Marne) en 1934. En 1936, il a épousé Mathilde Laval et de cette union est né un fils.

En février 1943, il a rejoint le Front national de lutte pour l'indépendance de la France.

En août 1944, il a participé aux combats de la Libération dans les rangs des Francs-tireurs et partisans français (FTPF) et a siégé au sein du Comité local de Libération (CLL) de Damery.

Il a été homologué FFI (Forces françaises de l'intérieur) avec le grade d'adjudant.

Il est décédé le 10 janvier 2008 à Épernay (Marne).

Jean Cazaux

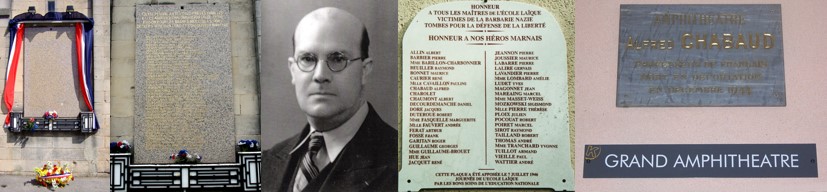

Alfred CHABAUD (1899-1944),

pseudonyme dans la Résistance : Bayard

Notice biographique rédigée en 2013 par son petit-fils Hervé Chabaud, actualisée par Jean-Pierre et Jocelyne Husson en 2022

Alfred, Emmanuel, Marie Chabaud est né le 12 novembre 1899 à Antibes (Alpes-Maritimes). Après un baccalauréat latin-grec-philosophie, une licence ès lettres, un diplôme d’études supérieures d’histoire et géographie, il a enseigné de 1923 à 1932 successivement au collège Frédéric Mistral en Arles, au collège de Revel ( Haute-Garonne ), au collège de Blois, au lycée Rollin de Paris, au lycée d’Oran, avant de rejoindre le collège d’Épernay.

En 1932, il a été nommé professeur à l’École nationale des arts et métiers de Cluny, puis à celle de Châlons-sur-Marne en 1937.

Lauréat 1937 de l’Académie des sciences morales et politiques, il a été chargé de recherches scientifiques en Italie, puis en Grande-Bretagne. Il a dénoncé avec vigueur le renoncement de la France et la signature de l’armistice par Pétain, a approuvé les quatre-vingts parlementaires qui ont refusé les pleins pouvoirs au maréchal, et s’est insurgé d’entrée contre les lois antijuives.

Docteur de 3e cycle pour ses travaux sur le révolutionnaire marseillais Barbaroux, il était venu avant-guerre analyser les conséquences de la Révolution française en Grande-Bretagne et préparait une thèse d’État sur les Girondins marseillais sous la direction de Georges Lefèvre, professeur à la Sorbonne. Son autorité comme la pertinence de ses raisonnements avaient impressionné lors de son séjour à la Maison de l’Institut de France à Londres en 1938, et ce n’est pas un hasard si l’un de ses collègues anglais l'a recommandé dès novembre 1940 aux services de renseignements britanniques.

Dès janvier 1941, Chabaud a travaillé pour eux. Révoqué de l’enseignement par le gouvernement de Vichy pour son appartenance à la Franc-maçonnerie, il a retrouvé un poste de responsable du Service des actes administratifs à la préfecture de la Marne, et il est devenu un agent clé du réseau Brutus-Nord dans la région. En effet, en raison de ses travaux de recherches sur les révolutionnaires marseillais, il a été aussi approché par son ami Pierre Fourcaud, le fondateur du réseau Brutus dont faisaient partie Félix Gouin et Gaston Deferre.

Après l’arrestation du lieutenant Louis-Armand Paillard, officier du génie, sur le quai de la gare de Reims au retour de l’un de ses déplacements à Paris, le 18 décembre 1943, la Gestapo a recherché tous les liens que l’Armée secrète pouvait avoir dans la Marne afin de porter un rude coup à la Résistance dans le département.

Elle a appris notamment qu’à Châlons-sur-Marne, l'Armée secète avait un correspondant très important qui était un homme de grande taille, portant des lunettes et qui n’avait plus beaucoup de cheveux. Détail important, ce monsieur qui portait costume et cravate avait été révoqué par le gouvernement de Vichy. L’identification d’Alfred Chabaud était proche.

Celui qui a laissé dans la nuit du 11 au 12 novembre 1943 près de Rosnay sa place au commandant Bertin, patron marnais du BOA ( Bureau des opérations aériennes), de l’Armée secrète et de CDLR (Ceux de la Résistance) au cours d’une double opération de récupération et de transfert à Londres par Lysander, était en danger.

Le 7 janvier 1944, Alfred Chabaud a quitté son appartement au 2e étage du 4, rue Chevalier à Châlons-sur-Marne. Il ignorait qu’il n’y reviendrait plus. Peu avant l’ouverture des services, des agents de la Gestapo ont surgi à la préfecture, rue Carnot et en ont bloqué les issues. Ils se sont précipités dans le bureau où travaillait l’ancien professeur. Alfred Chabaud était alors en possession d’un plan très détaillé de la prison de Châlons-sur-Marne, qu'il a eu juste le temps de dissimuler dans un placard. Le précieux document a été récupéré ultérieurement par son fils Jean.

Chabaud a été empoigné sans ménagement et transféré à Reims dans un véhicule où se trouvait aussi l’abbé Georges Carré arrêté la veille à Sainte-Ménehould.

Le responsable de Brutus-Nord a été interrogé sur ses relations avec le BOA, sur la nature des renseignements qu’il avait collectés pour l’Armée secrète, et li a été sommé de produire un inventaire de tous les documents qu’il avait détournés à la préfecture de la Marne. Affreusement battu, Chabaud n'a pas parlé et il a été transféré à Compiègne.

Le 27 janvier 1944, vers 10 heures, un convoi de détenus qui venait de quitter le camp de Royallieu à Compiègne est arrivé en rang par cinq sur le quai de la gare. Sur le même rang qu’Alfred Chabaud se trouvaient trois Sparnaciens, le frère Birin des Écoles chrétiennes, Hubert Touvet ingénieur de la SNCF, et Jean Terver comptable, arrêtés à Épernay fin 1943-début 1944. Ils ont été alignés devant des wagons qui portaient la mention : « Huit chevaux ou quarante hommes ». Les SS n’en avaient rien à faire. Ils entassaient cent vingt cinq individus par wagon. Avant de refermer la porte, un SS suffisant s’est avancé et a déclaré : « Une dernière fois, je demande s’il y en a qui possèdent des couteaux. Ceux qui essayeront de s’évader seront fusillés ».

Il était presque midi. Les wagons ont été cadenassés et il ne restait qu’une petite ouverture hérissée de barbelés pour avoir un peu d’air. Terver est parvenu à y jeter une lettre pour les siens alors que le convoi approchait de Laon. Plusieurs jeunes détenus ont bien eu l’intention de s’évader et, ni le frère Birin ni Alfred Chabaud ne les ont découragés. Ils s’avérèrent même d’utiles complices. Aussi les plus débrouillards qui étaient parvenus à dissimuler aux Allemands outils et couteaux à scie se sont mis à l’ouvrage.

Entre Châlons-sur-Marne et Vitry-le-François une planche a été enlevée. Un premier prisonnier puis deux autres se sont laissés glisser sur le ballast avec beaucoup d’assurance. Soudain des coups de feu ont éclaté. Quatre détenus sont parvenus encore à sauter mais le neuvième a été criblé de balles. Le train a stoppé. Chabaud et Birin ont ordonné aux autres de se mettre à plat ventre. Sage décision car les sentinelles ont tiré à hauteur d’hommes.

Le wagon a été ouvert et une fouille minutieuse a commencé tandis que pleuvaient les coups de nerfs de bœuf. Il manquait neuf prisonniers, aussi un SS a choisi au hasard neuf détenus qui, une fois entièrement nus, ont exécutés le long de la voie. Tous les autres ont dû également se dévêtir et ont été poussés dans un wagon métallique où ils ont été enfermés jusqu’à l’arrivée du convoi en gare de Trêves. Puis le train a continué jusqu’à Erfurt où il a stationné une journée entière. Les détenus n’avaientt alors ni à boire, ni à manger.

Dans la nuit du 31 janvier 1944, Chabaud, Birin et Terver arrivèrent à Buchenwald où ils furent sauvagement frappés et attaqués par des molosses, puis soumis à une quarantaine.

Le 13 mars 1944, après une nuit glaciale passée sur la place d’appel du camp, ils ont été affectés au Kommando de Dora, où étaient assemblées les fusées A4-V2 et où les détenus Geheimnisträger (porteurs du secret) devaient être massacrés. Alfred Chabaud a reçu le matricule n° 43 635 et frère Birin le n° 43 652.

Selon Le Livre des 9 000 déportés de France à Mittelbau-Dora, Alfred Chabaud a été transféré le 12 avril 1944 au camp de Harzungen (nom de code Hans) qui hébergeait les détenus du chantier B3, où il est décédé le 16 avril 1944.

Selon Le Livre-mémorial des déportés de France, il a été transféré au Kommando d'Ellrich où il est décédé le 30 juillet 1944, lieu et date qui figurent sur son acte de décès transcrit le 4 octobre 1949 à l'état civil de Châlons-sur-Marne et qui sont retenus par l'arrêté du 17 avril 2012 publié dans le JO du 23 septembre 2012.

À Châlons-sur-Marne où on espérait son retour de déportation, une place lui avait été réservée au sein de la délégation municipale mise en place à la Libération pour administrer la ville.

Le 18 mai 1945, le maire de la Libération, Irénée Dlévaque, lui a rendu un hommage solennel à l’Hôtel de ville. Alfred Chabaud a été homologué membre des Forces françaises combattantes (FFC). Il a reçu à titre posthume la Légion d’honneur, la Croix de guerre 1939-1945 avec palme, la Médaille de la Résistance par arrêté du 24 avril 1946 publié au JO du 17 mai 1946, ainsi que le titre de Combattant volontaire de la Résistance, mention DIR (Déporté-Interné-Résistant). À Châlons-en-Champagne, le nom d'Alfred Chabaud est inscrit sur une plaque commémorative apposée sur le mur extérieur de la prison, qui porte l'inscription : « Cette plaque a été posée par les familles et les amis des Châlonnais partis de cette prison pour les bagnes nazis où ils sont décédés après un long et douloureux martyre ». Le 18 juin 2003, le grand amphithéâtre de l’École nationale supérieure des arts et métiers a été baptisé du nom d’Alfred Chabaud.

À Reims, dans le Square des victimes de la Gestapo, il figure sur la plaque commémorative qui honotre la mémoire des « Maîtres de l'École laïque victimes de la barbarie nazie ».

À Paris, il est gravé sur le Mémorial du Grand Orient de France, 16 rue Cadet dans le 9e arrondissement, « À la mémoire des Frères Maçons fusillés, déportés, morts au combat, victimes des nazis et de leurs alliés ».

Alfred Chabaud déporté à Buchenwald, puis Dora

(1899-1944)

Christiane CHANTRENNE, née LEMOINE, épouse NOIZET après-guerre (1913-1996),

pseudonyme dans la résistance : Capitaine Charles

Christiane Lemoine est née le 26 octobre 1913 à Ville-en-Selve (Marne). Elle a épousé Léon Chantrenne en 1937, année où elle a été nommée institutrice à Moiremont en Argonne marnaise, un poste qu’elle a occupé jusqu’en janvier 1944.

Dès le retour de l’exode, elle s’est impliquée dans une filière d’évasion de prisonniers. Institutrice et secrétaire de mairie, elle leur a fourni des faux papiers et les a aidés à passer de zone interdite en zone occupée. En 1942, elle a rejoint CDLR-BOA (Ceux de la Résistance-Bureau des opérations aériennes de la France libre) sous les ordres d’Henri Bertin qui l'a chargée en 1943 de trouver un officier capable d’organiser l’action militaire dans l’arrondissement de Sainte-Ménehould. Elle a recruté André Noizet. Par l’intermédiaire d’Henri Bertin elle était aussi en contact avec les réseaux Kléber et Hector. Elle est venue en aide aux réfractaires du STO (Service du travail obligatoire) avec l’aide d’André Benoît, inspecteur du travail à Reims et futur intendant régional de Police à la Libération.

Après l’arrestation d’André Noizet le 22 janvier 1944, Christiane Chantrenne a quitté la Marne. Christian Longetti, nouveau responsable BOA de la Marne, lui a proposé un poste à Paris ou dans les Ardennes où l’organisation du BOA venait d’être mise à mal par les arrestations de la fin 1943. Elle a choisi les Ardennes où elle est devenue responsable départementale sous le pseudo de « Capitaine Charles ».

Au printemps 1944, elle est revenue dans la Marne pour y homologuer un terrain de parachutage au Nord-Est de Vitry-le-François. En juillet 1944, un accident de voiture l’a immobilisée. Le 3 septembre 1944, elle a participé au défilé de la Libération à Sainte-Ménehould aux côtés de Maurice Jaunet, chef du groupe FFI (Forces françaises de l'intérieur) de Sainte-Ménehould, de Charles Canonne successeur d’André Noizet à la tête de CDLR-BOA pour l’Argonne, et de Lucien Picq, chef du maquis Paulus.

Christiane Noizet a reçu la Médaille de la Résistance avec rosette par arrêté du 3 août 1946 publié au JO du 13 octobre1946 et le titre de Combattant volontaire de la Résistance, mention FFC (Forces françaises combattantes).

En 1958, elle a épousé André Noizet et lui a succèdé, après son décès en 1974, à la présidence de l’association CDLR-Argonne. Elle lui a voué un véritable culte et a fait graver son nom en tête de la liste des « Morts pour la France » sur la stèle de CDLR-Argonne de Vienne-le-Château. Elle a aussi fait refaire la plaque commémorative du Conseil général de la Marne à Châlons-sur-Marne (Châlons-en-Champagne), et y a fait inscrire le nom d’André Noizet en tête de la liste des « conseillers généraux du département de la Marne victimes de la barbarie nazie ».

Elle est décédée en 1996.

René DEGUAY (1894-1946)

René Georges Deguay est né le 1er novembre 1894 à Vertus (Marne). Il était le fils de Jules Deguay, vigneron, et de Julie Laurain, couturière.

Il commença sa carrière d’instituteur à Esternay (Marne), poste qu’il occupait lorsqu’il fut incorporé le 1er septembre 1914. Blessé au front le 18 août 1916 à Vaux-Chapitre (Meuse), il a été décoré de la Croix de guerre avec étoile d’argent et la citation : « Officier d’une ardeur héroïque poussée au suprême degré, sachant communiquer avec ses hommes par son allant et son courage, a sauvé à diverses reprises et sous violent bombardement de nombreux hommes de sa section ensevelis sous des tranchées comblées. A été blessé au moment où il se portait à la tête de sa section pour l’entraîner à l’assaut ».

Le 24 août 1918 il a épousé Jeanne Odette Beiller à la Forestière (Marne).

En 1923, René Deguay a été nommé instituteur à Mécringes (Marne). Lieutenant de réserve, il a été rappelé à l’activité en septembre 1938 (avant les accords de Munich) puis à nouveau fin août 1939.

Il a été élevé au grade de chevalier de la Légion d’honneur par décret du 5 septembre 1939 publié au JO du 15 janvier 1940.

Fait prisonnier en juin 1940, il a été interné à l’Oflag II D en Poméranie. Libéré comme ancien combattant de la première guerre mondiale, il a repris son poste à Mécringes. Sa fonction de secrétaire de mairie lui a permis de rendre de nombreux services et il s’est engagé dans la Résistance.

Au cours de l’été 1942 René et Odette Deguay, couple sans enfants, ont accueilli chez eux cinq enfants juifs parisiens âgés de 3 à 9 ans : Fernand et Eveline Worona ainsi que Jacques, Jeannette et Renée Grojzdyk, et ils s’en sont occupés jusqu’à la Libération.

René Deguay a participé activement à l’action résistante comme chef de centaine FFI (Forces françaises de l'intérieur) dans le groupe 14 de Montmirail appartenant au secteur C de l’arrondissement d’Épernay (Marne).

René Deguay est décédé accidentellement le 1er novembre 1946.

Il a été homologué FFC (Forces françaises combattantes) au titre du réseau Action D.

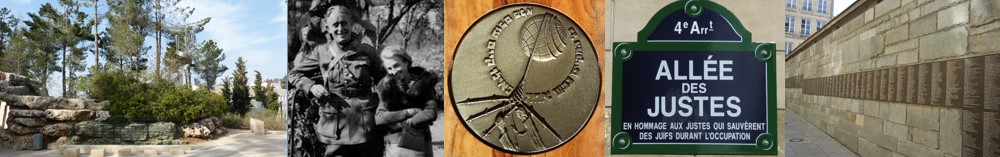

Le 8 juillet 2009, Yad Vashem a décerné le titre de « Justes parmi les Nations » à René et Odette Deguay, pour avoir sauvé cinq enfants juifs.

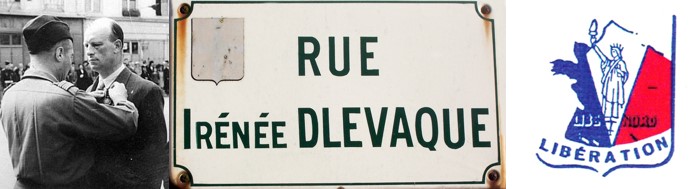

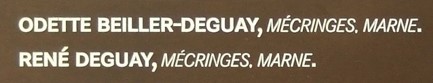

Irénée DLÉVAQUE (1900-1970)

Irénée Aimé Urbain Eugène Octave Dlévaque est né le 11 novembre 1900 à Valenciennes (Nord). Il était le fils d'Aimé Auguste Dlévaque, professeur, et de Marie Rose Eugénie Cardon, sans profession. En septembre 1928, il a épousé Zélia Éléonore Mascré à Templeux-la-Fosse (Somme).

Professeur de mathématiques depuis 1929 au lycée de Châlons-sur-Marne (Châlons-en-Champagne), père de six enfants, Irénée Dlévaque était un militant du parti socialiste SFIO (Section française de l'Internationale ouvrière). Malgré l’échec du Front populaire, il était parvenu avec Lucien Draveny à créer en 1938 avec Sigismond Moszkowski et les responsables communistes châlonnais une éphémère « Section unique de la classe ouvrière » qui a été condamnée et rejetée par la Fédération marnaise de la SFIO. Exclus du Parti socialiste en mars 1939, il y a rapidement été réintégré.

Selon Georges Clause qui a rédigé sa notice biographique dans Le Maitron-Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, Irénée Dlévaque, dénoncé par des élèves, a été « révoqué par le préfet de Vichy à la suite d’une plaisanterie sur le chef de l’État français : refusant d’acheter à un de ses élèves une carte à l’effigie de Pétain, il déclara qu’il ne collectionnait pas les vieux tableaux. Pour vivre et pour nourrir sa famille, il dut entrer dans les services municipaux du ravitaillement, où il lui arriva de manifester sa rude intégrité. Il fut chargé de la distribution des bons de chaussures. Il participa rapidement à la Résistance et devint un des dirigeants de Libération-Nord ».

Selon l'abbé Pierre Gillet il « détestait Vichy, les Allemands et les curés » et il était « le plus pittoresque et le plus connu » des résistants de Libération-Nord.

Irénée Dlévaque a participé fin 1941 avec Maurice Mennecier à la première réunion du Parti socialiste clandestin organisée à Châlons par Lucien Draveny. À la demande de Gabriel Thierry, employé SNCF châlonnais muté à Troyes en 1941, qui avait été secrétaire de la Fédération marnaise du Parti socialiste avant-guerre, il a implanté avec Lucien Draveny et Maurice Mennecier le mouvement Libération-Nord à Châlons-sur-Marne. Il était chargé du recrutement, du renseignement et de la diffusion de la presse clandestine. Il hébergeait, convoyait des prisonniers de guerre évadés, des résistants traqués par la Gestapo, des réfractaires au STO, des déportés transférés en Allemagne évadés de trains traversant la Marne, ainsi que des pilotes alliés abattus au-dessus de la région, et leur fournissait de faux-papiers. Il a aussi participé à des opérations de sabotage avec des membres de Résistance- Fer.

Dans la nuit du 13 au 14 juillet 1944, Irénée Dlévaque est monté au sommet du dôme de l’Hôtel-de-Ville de Châlons pour y déployer le drapeau français.

Membre du Comité local de la Libération (CLL), il a présidé la délégation municipale spéciale mise en place à Châlons à la Libération pour administrer la ville, et il a été élu maire à l’issue des élections municipales provisoires d’avril-mai 1945, poste qu'il a occupé jusqu'aux élections municipales de 1947.

Irénée Dlévaque a reçu la Médaille de la Résistance avec rosette par arrêté du 24 avril 1946, publié au JO le 17 mai 1946, et le titre de Combattant volontaire de la Résistance en 1957.

Il est décédé le 24 août 1970 dans la Somme

Une rue de Châlons-en-Champagne porte son nom.

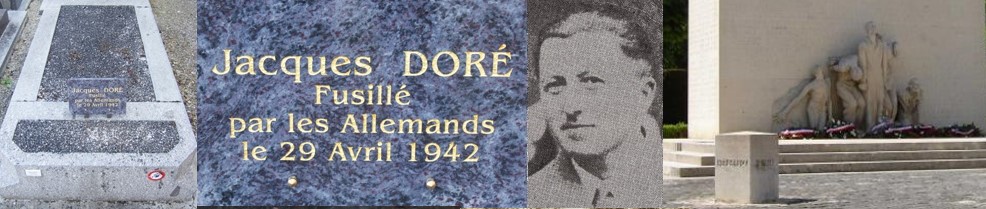

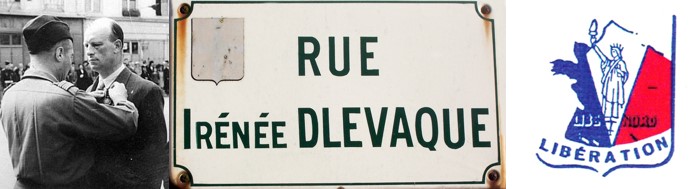

Jacques DORÉ (1904-1942)

Né le 7 juin 1904 à Champcevrais (Yonne), fusillé après condamnation à mort le 29 avril 1942 à Châlons-sur-Marne (Châlons-en-Champagne, Marne) ; professeur ; militant communiste.

Jacques Doré était le fils d’Albert Joseph Germain Doré, instituteur, et d’Ida Rameau, institutrice. Célibataire, domicilié à Vitry-le-François (Marne), où il était professeur d’anglais au collège de cette ville.

Il était secrétaire depuis 1936 de la section locale de la Ligue des droits de l’Homme. Il avait effectué avant-guerre des voyages en Italie et en Allemagne d’où il était revenu avec de profondes convictions antifascistes. Militant du parti communiste, fiché par la police, il était président local des Amis de l’URSS. Le 22 novembre 1936, il participa au congrès régional des Amis de l’Union soviétique en tant que délégué de Vitry-le-François.

Mobilisé en septembre 1939, il servit comme interprète auprès des troupes britanniques. Démobilisé et rentré à Vitry-le-François, il fut arrêté sur dénonciation par la Police allemande en avril 1942, vraisemblablement le 14, pour avoir tenu des propos hostiles aux troupes d’occupation et avoir affirmé qu’il considérait « comme certaine la victoire des Russes et des Anglais ».

Inculpé pour propagande anti-allemande, il a été condamné à mort le 23 avril 1942 par le tribunal militaire allemand FK 531 de Châlons-sur-Marne. Il a refusé de signer son recours en grâce. Malgré les interventions du préfet de Vichy, René Bousquet, et du secrétaire général du département de la Marne, Richard Pouzet, qui avaient été tous les deux sous-préfets de Vitry-le-François, il a été fusillé le 29 avril 1942, vraisemblablement selon Pierre Gillet au stand de tir de Châlons-sur-Marne, avenue du Général-Sarrail.

Après l’exécution de Jacques Doré, le préfet de Vichy, René Bousquet, fit opposition à l’avancement de son dénonciateur, le capitaine de gendarmerie Savre. Ce dernier a été fusillé au lendemain de la Libération.

Le jugement déclaratif de décès prononcé le 29 mai 1942 par le tribunal de première instance de Châlons-sur-Marne, et transcrit à l’état civil de Vitry-le-François le 6 juin 1942, dit que Jacques Doré « est décédé le 29 avril 1942 à six heures cinquante-huit minutes à Châlons-sur-Marne, du fait d’événements de guerre » et que ce jugement « tiendra lieu d’acte de décès du sus-nommé. »

Jacques Doré a été reconnu « Mort pour la France » en 1947.

Inhumé initialement dans le carré des fusillés, dit carré Ulmann, de la nécropole nationale de Châlons-sur-Marne, le corps de Jacques Doré a été exhumé après la guerre et ré-inhumé dans une sépulture individuelle du cimetière de l’Est qui jouxte la nécropole.

Dans la Marne, le nom de Jacques Doré est inscrit sur la plaque commémorative érigée sur le site de la Butte des fusillés à L’Épine, plaque qui situe par erreur son exécution le 1er mai 1942. Il figure aussi sur le monument aux morts de Vitry-le-François où il est inscrit par erreur comme déporté, et sur la plaque dédiée aux « Maîtres de l’école laïque victimes de la barbarie nazie » apposée dans le Square des victimes de la Gestapo, 18 rue Jeanne-d’Arc à Reims.

Dans l’Yonne, son nom est gravé sur le monument aux fusillés et déportés d’Auxerre.

Jacques Doré

Robert DUTERQUE (1907-1945),

pseudonyme dans la Résistance : Lieutenant Philippe

Robert Gaétan Duterque est né le 11 mars 1907 à Huby-Saint-Leu (Pas-de-Calais). Il était le fils de Louis Augustin Duterque, brigadier-maréchal au 6e Régiment de chasseurs à cheval, et d'Azélie Alexandrine Auger, sans profession. Le 3 août 1933, il avait épousé à Reims Madeleine Yvonne Bihan et le couple qui résidait à Reims (Marne) avait deux garçons, Jean et Alain.

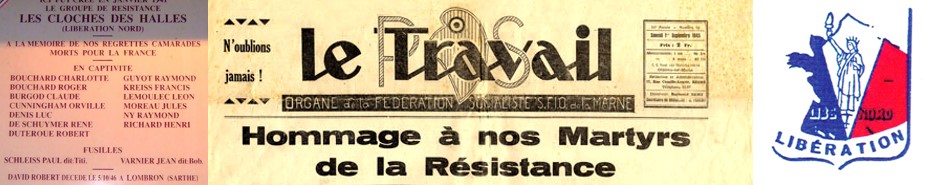

Formé à l’École normale d'instituteurs de Châlons-sur-Marne, il a été nommé instituteur à l’école du Boulevard des Belges à Reims où il exerçait dans l’une des premières classes de perfectionnement créées dans cette ville. Il était très actif dans l’encadrement d’activités pré et post scolaires. Militant syndical, membre du Parti sociaiste SFIO (Section française de Internationale ouvrière) depuis 1930 et secrétaire local du Front populaire, il a participé avant-guerre à la rédaction du journal Le Travail de la Marne, organe du Parti socialiste dans la Marne.

Robert Duterque, qui avait perdu accidentellement un œil, n’a pas été mobilisé en septembre 1939. Il s'est néanmoins engagé dès janvier 1941 dans l’action clandestine et il a rejoint, avec ses camarades Claude Burgod, Raymond Guyot et Paul Schleiss, le groupe de Résistance Les Cloches des Halles implanté à Paris par Libération-Nord. En 1943, il s'est fait établir à Troyes une fausse carte d’identité au nom de « Jean Alain (prénoms de ses deux fils) Dumont, professeur de musique né à Bastia en Corse », et c’est sous le pseudonyme de « Lieutenant Philippe », qu’il est devenu responsable militaire de Libération-Nord dans l’arrondissement de Reims. Le 8 février 1944, il a été désigné pour siéger avec Edmond Forboteaux au Comité départemental de libération nationale de la Marne (CDLN) au titre de Libération-Nord.

Le 13 juin 1944, il a été arrêté en même temps que plusieurs de ses camarades. Interné dans les prisons de Reims, puis de Châlons-sur-Marne, il a été transféré à Compiègne et déporté comme résistant le 15 juillet 1944 à Neuengamme (matricule 37 084). Il a été affecté au Kommando de Bremen-Farge et soumis au travail forcé dans la construction de l’abri sous-marin Valentin.

Les circonstances de son décès ont fait l’objet d’informations contradictoires. Au lendemain de la guerre, Le Travail affirmait qu’il était mort d’épuisement à Neuengamme. Le Livre-mémorial des déportés de France ne donne aucune indication. Les archives du COSOR (Comité des œuvres sociales des organisations de Résistance) font mention de sa disparition sur un des bateaux coulés par erreur par l’aviation britannique en baie de Lübeck le 3 mai 1945, hypothèse qui semblait la plus vraisemblable, mais qui a été infirmée par les recherches effectuées en 2007 dans les archives allemandes par la famille de Robert Duterque. En réalité, il a fait partie d’un groupe de déportés de Bremen-Farge qui ont été rassemblés dans le camp de Watenstedt, puis qui ont été transférés par train dans des conditions effroyables à Ravensbrück où les survivants sont arrivés le 14 avril 1945. Enregistré sous le matricule 19 127, Robert Duterque y est décédé vraisemblablement au début du mois de mai 1945. En juillet 2011, sa mort en déportation n’était toujours pas enregistrée au JO de la République française.

Robert Duterque a été homologué FFI (Forces françaises de l'intérieur) et DIR (Déporté-Interné-Résistant) et il a reçu à titre posthume la Médaille de la Résistance par arrêté du 3 juillet 1946 publié au JO du 11 juillet 1946.

À Reims où une allée du quartier Croix-Rouge porte son nom depuis 1971, le nom de Robert Duterque est inscrit sur le Monument aux martyrs de la Résistance et de la Déportation, sur la plaque apposée à la Bourse du Travail aujourd’hui Maison régionale des syndicats, sur la stèle élevée par le Parti socialiste SFIO au cimetière du Nord et sur la plaque dédiée aux « Maîtres de l’école laïque victimes de la barbarie nazie » dans le Square des victimes de la Gestapo. Dans le hall de l’école Jean Macé, boulevard des Belges, où il a enseigné, une plaque lui rend hommage..

À Châlons-en-Champagne, son nom est inscrit sur la plaque « 1939-1945 »érigée dans l’École normale d'instituteurs, qui a été transférée ultérieurement dans la cour d’honneur de l‘École normale d'institutrices, devenue successivement Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en 1990, puis École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPÉ) en 2013 et depuis 2019, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ).

À Paris, le nom de Robert Duterque est inscrit sur la plaque apposée 14, rue Sauval à la mémoire du groupe de résistance Les Cloches des Halles.

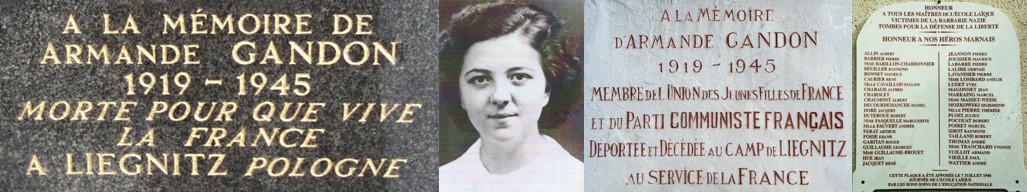

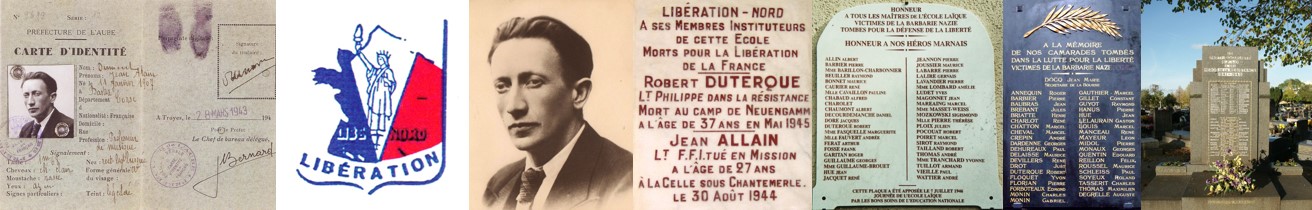

Armande GANDON (1919-1945)

Armande Gandon est née le 11 août 1919 à Saint-Léger-des-Vignes (Nièvre). Elle était la fille posthume d'Armand Gandon, décédé quatre jours avant sa naissance, et de Marie Landreau, sans profession.

Domiciliée à Reims (Marne), elle militait avant-guerre au sein des organisations de jeunesse du Parti communiste.

Sous l'Occupation, responsable avec Simone Bastien de l’Union des jeunes filles de France dans la Marne, elle était surveillée par la Police française. Capitaine d’une équipe de basket-ball, c’est à la faveur de rencontres sportives qu’elle transmettait les mots d’ordre de la direction clandestine du PCF, transportait et diffusait les tracts et journaux clandestins acheminés depuis la région parisienne par des employés de la SNCF.

En juillet 1941, elle a échappé de peu à une arrestation, alors qu’elle se rendait chez les Arvois de Fère-Champenoise pour leur apporter des tracts. Gilberte Arvois a réussi à la prévenir que son fils Roger venait d’être arrêté. Armande Gandon quitta aussitôt la Marne où elle était grillée et passa à la clandestinité dans l’Aube, où elle rejoignit l’état-major régional des Francs-tireurs et partisans français (FTPF).

Le 13 août 1941, inculpée par le juge d’instruction d’Épernay, elle a été condamnée par défaut à 4 ans de prison et 500 francs d’amende.

Le 5 mars 1942, elle a été arrêtée à Troyes et condamnée par un tribunal militaire allemand à 10 ans de forteresse. À l’origine de son arrestation, il y a la déposition de Jean-Pierre Ringenbach, responsable du Front national de lutte pour l’indépendance de la France dans l’Yonne et l’Aube. Arrêté par la Gestapo dans un meublé de Sainte-Savine le 22 janvier 1942, lors d’une opération de police à la recherche des auteurs d’un attentat contre le Soldatenheim de Dijon, Ringenbach résista à la torture, et fut condamné à mort. La la veille de son exécution, enivré par ses gardiens, il craqua et révèla tout de l’organisation du Front national et de ses militants. Dans l’Yonne, plusieurs résistants furent arrêtés et fusillés ;dans l’Aube, la Gestapo procéda à deux arrestations dont celle d’Armande Gandon.

Le 4 mars 1943, Armande Gandon a été déportée NN en Allemagne. Elle a été emprisonnée à Aix-la-Chapelle, à Flussbach, à Breslau où elle a été condamnée à mort, puis à Jauer. Libérée le 11 février 1945 par l’Armée rouge, elle est morte du typhus à l’hôpital de Liegnitz le 22 avril 1945, lieu et date retenus par le JO du 23 mai 1992.

Sa sœur aînée, Jeanne Andrée Paté a été déportée en avril 1943 à Ravensbrück, et affectée au Kommando d'Holleischen où elle a été libérée le 5 mai 1945 par des partisans tchèques et polonais.

Armande Gandon a reçu à titre posthume la Médaille de la Résistance par arrêté du 3 juillet 1946 publié au JO du 11 juillet 1946.

À Reims, une plaque commémorative a été apposée en 1947 par la municipalité à son domicile 15, rue de la Bonne femme et elle figure sur le Monument aux martyrs de la Résistance et de la Déportation. Une rue du quartier Croix-rouge porte son nom depuis 1971. Sa mémoire est également honorée sur une sépulture familiale au cimetière du Sud. Bien que recensée comme institutrice par André Aubert qui a participé dans la Marne à l'enquête nationale sur la Déportation pilotée par le Comité d'histoire de la 2e guerre mondiale, elle ne figure pas sur la plaque commémorative dédiée aux « Maîtres de l'école laïque victimes de la barbarie nazie » apposée dans le Square des victimes de la Gestapo.

Dans l’Aube, une rue de Sainte-Savine porte son nom.

Armande Gandon a reçu à titre posthume le titre de Combattant volontaire de la Résistance et la

Médaille de la Résistance par arrêté du 3 juillet 1946 publié au JO du 11 juillet 1946.

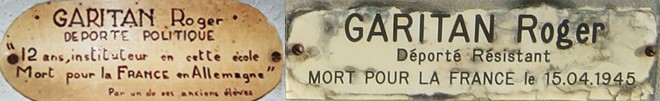

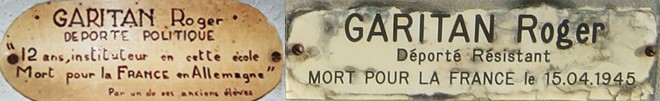

Roger GARITAN (1900-1945)

Roger Garitan est né le 18 avril 1900 à Mutigny (Marne).

Après des études à l’école normale d'instituteurs de Châlons-sur-Marne, il a occupé en 1919 son premier poste d’instituteur à Florent-en-Argonne. Il a suivi la préparation militaire à Saint-Cyr dont il est sorti second en 1921 avec le grade de sous-lieutenant. Il a été nommé instituteur à Mutigny en 1922, à Vandières en 1926 puis, à la rentrée de 1932, à Villers-Allerand. Il était actif au sein du Syndicat des instituteurs et dans le milieu associatif. C’est ainsi qu’il a fondé l’Association sportive de Villers-Allerand.

Faisant fonction de secrétaire de mairie, Roger Garitan a fourni dès janvier 1941 des fausses cartes d’identité et d’alimentation à des prisonniers évadés, puis à partir de la fin 1942 à des réfractaires du STO (Service du travail obligatoire). Militant socialiste, il entra en contact avec des responsables rémois de Libération-Nord à partir de janvier 1943. Il a constitué à Villers-Allerand un groupe de résistants qui reconnaissait des terrains de parachutage dans les environs et il a organisé des équipes de réception.

Roger Garitan a été arrêté le 21 février 1944 à Villers-Allerand. Son beau-frère Pierre Florion, membre de Résistance-PTT, a été interpellé le même jour au Central téléphonique de Reims. Interné à la prison Robespierre de Reims, puis transféré à Compiègne le 8 mai, Roger Garitan a été déporté le 21 mai 1944 à Neuengamme (matricule 31 547). Affecté au Kommando de Fallersleben-Laagberg, il a ensuite été évacué sur Wöbbelin où il est décédé le 14 avril 1945 selon le Livre-mémorial des déportés de France. Le JO du 18 août 1992 situe son décès à Ludwigslust le 15 avril 1945.

Roger Garitan a reçu à titre posthume la Médaille de la Résistance par arrêté du 3 juillet 1946 publié au JO du 11 juillet 1946 et le titre de Combattant volontaire de la Résistance, mention DIR (Déporté-Interné-Résistant).

Le 14 avril 1946, une plaque commémorative a été apposée dans la salle de classe où il a enseigné, baptisée « Classe Roger Garitan ». À l’initiative d’anciens élèves, son nom a été donné à l’école de Villers-Allerand et le 10 mai 2003, une nouvelle plaque a été apposée à l’entrée de l’école.

Le nom de Roger Garitan est gravé sur le monument aux morts de Villers-Allerand.

À Reims, il figure sur la stèle élevée par le Parti socialiste SFIO au cimetière du Nord et dans le Square des victimes de la Gestapo, sur la plaque qui honore la mémoire des « Maîtres de l'école laïque victimes de la barbarie nazie ».

À Châlons-en-Champagne, son nom est inscrit sur la plaque 1939-1945 érigée dans l’École normale d'instituteurs, qui a été transférée ultérieurement dans la cour d’honneur de l‘École normale d'institutrices, devenue successivement Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en 1990, puis École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPÉ) en 2013 et depuis 2019, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ).

Dans le cimetière communal de Mareuil-sur-Aÿ, une inscription et une plaque apposées sur une sépulture familiale rappellent son souvenir.

En Allemagne, sur le site du camp-mouroir de Wöbbelin, son nom est gravé sur l’un des pavés du chemin portant les noms ou les matricules des déportés décédés en ce lieu ou lors de leur transfert.

Henri GIRAUD (1918-2000)

Henri Paul Pascal Giraud est né le 28 septembre 1918 à Aÿ (Marne). Il était le fils de Léon Giraud, cheminot et vigneron, et de Madeleine Hémart. Célibataire, il exerçait la profession d'instituteur à Aÿ où il était domicilié.

Fait prisonnier le 19 juin 1940, il a tenté de s’évader du camp de Montargis dans le Loiret le 2 septembre. Blessé et repris, il s’est évadé du camp de Fontainebleau le 19 novembre 1940 et il est passé en zone non occupée où il a été incorporé au 27e Régiment d'infanterie avec le grade de lieutenant. Démobilisé le 3 décembre 1941, il a obtenu un poste d'instituteur à Saint-Martin l'Ars dans la Vienne. Le 15 juillet 1943, il a été arrêté à Prades (Pyrénées-Orientales) par la Gestapo alors qu'il tentait de franchir les Pyrénées pour rejoindre l’Armée d’Afrique. Incarcéré à Arles-sur-Tech, puis à Perpignan, il a été transféré au camp de Compiègne et déporté le 3 septembre 1943 à Buchenwald (matricule 20 426), et affecté au Kommando de Schönebeck au sud de Magdebourg. En octobre 1944, il a été transféré au Block 17 de Dora, puis au Kommando Rottleberode où la firme Thyrawerke fabriquait des trains d'atterrissage. Le 4 avril 1945, il a été évacué vers le camp d'Oranienburg où il est arrivé le 16 avril, et où il a été libéré par l'Armée rouge le 2 mai.

Il a été rapatrié le 29 mai 1945 en France où il a été pris en charge par le Centre d'Hazebrouck (Nord).

Henri Giraud a obtenu le titre de Combattant volontaire de la Résistance avec la mention DIR (Déporté-Interné-Résistant).

Après la 2e guerre mondaile, il a repris son poste d'instituteur à Aÿ, s'est engagé au sein de la Fédération nationale des déportés internés et résistants patriotes (FNDIRP), a milité au sein du Syndicat national des instituteurs (SNI) et a adhéré au Parti communiste.

En 1964, il a pris une retraite anticipée, a exploité les vignes de ses parents, a adhéré au Syndicat des vignerons et a créé la maison de champagne Henri Giraud.

Il a exercé pusieurs mandats au sein du conseil municipal d'Aÿ.

Il est décédé en janvier 2000.

Jean-Pierre GRILL,

en religion Frère ARBAUD Joseph

(1895-1945)

Jean-Pierre Grill, en religion Frère Arbaud Joseph, est né le 25 mai 1895 à Breidenbach (Moselle annexée)

Enseignant au collège de Momignies en Belgique, transféré dans les locaux du Collège du Sacré Cœur à Reims, il a manifesté des sentiments anglophiles et gaullistes. Arrêté le 18 mars 1943 par la Gestapo, il a été incarcéré à Reims et à Châlons-sur-Marne, puis interné à Compiègne et déporté comme résistant le 3 mai 1943 à Sachsenhausen (matricule 66 265). Il a été affecté au kommando de Küstrin où sa connaissance de l’allemand lui a permis d’aider des camarades et où il a été astreint à des travaux de terrassement. Transféré en février 1945 à Buchenwald, il y est décèdé le 7 avril 1945, lieu et date retenus par le JO du 23 mars 1994. Ses camarades de déportation ont déclaré qu'il était décédé après l'évacuation du camp au cours d’une « marche de la mort ».

À Reims, une plaque commémorative a été apposée en 1947 par la municipalité dans l'enceinte Collège du Sacré-Cœur 86, rue de Courlancy et son nom est inscrit sur le Monument aux martyrs de la Résistance et de la Déportation.

Georges GUILLAUME (1900-1944)

Georges Ernest Anatole Guillaume est né le 24 mai 1900 à Suippes (Marne).

Directeur d’école à Saint-Memmie (Marne), il a rejoint à partir de mars 1943 le groupe CDLR-BOA-CDP3 (Ceux de la Résistance-Bureau des opérations aériennes de la France libre) de Châlons-sur-Marne ou groupe Tritant, du nom de son chef.

Il a effectué des liaisons avec Paris et a participé à des opérations de parachutage, de transports d'armes et d'explosifs.

Obligé de s'enfuir pour échapper à la Gestapo lors du coup de filet de septembre 1943 et des arrestations en chaîne qui ont décimé le groupe Tritant, il a été nommé, avec la complicité de l’inspecteur d’académie Jules Heller et sous un nom d’emprunt, instituteur à Palaiseau, en Seine-et-Oise avec son épouse Germaine, elle aussi institutrice.

Le 3 juin 1944, le couple Guillaume a été tué au cours d’un bombardement allié sur le noeud ferroviaire de Massy-Palaiseau.

Georges Guillaume a été homologué FFL (Forces françaises libres). Il a reçu à titre posthume le titre de Combattant volontaire de la Résistance, mention FFC (Forces françaises combattantes) et la Médaille de la Résistance par arrêté du 29 novembre 1946, publié au JO du 8 décembre 1946.

À Saint-Memmie, le nom de Georges Guillaume est inscrit sur le monument aux morts et sur la plaque 1939-1945 apposée à l’intérieur de la mairie.

À Reims, il est inscrit sur la plaque dédiée aux « Maîtres de l’école laïque victimes de la barbarie nazie » apposée dans le Square des victimes de la Gestapo.

À Châlons-en-Champagne, il figure sur la plaque 1939-1945 érigée dans l’École normale d'instituteurs, qui a été transférée ultérieurement dans la cour d’honneur de l‘École normale d'institutrices, devenue successivement Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en 1990, puis École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPÉ) en 2013 et depuis 2019, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ).

.

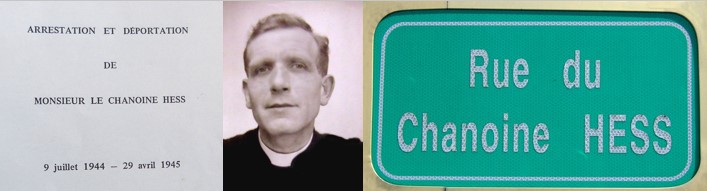

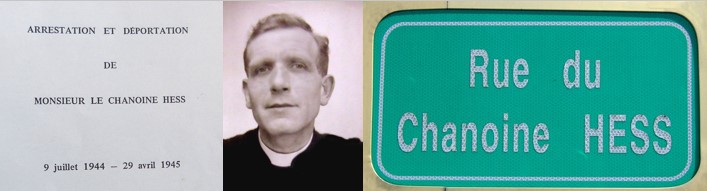

Lucien HESS (1900-1986)

Lucien Marie Hess est né le 7 juin 1900 à Reims.

L’abbé Hess était directeur de la Maîtrise de la cathédrale de Reims et de la colonie de vacances du Goulot près de Jonchery-sur-Vesle (Marne). N’appartenant à aucun réseau ou mouvement, il a agi en isolé. Il est venu en aide à des prisonniers de guerre évadés. Il a fabriqué des faux papiers d’identité. Il a caché en décembre 1943 Pierre Bouchez, chef départemental des FFI (Forces françaises de l'intérieur) et André Schneiter, chef des FFI de l'arrondissement de Reims, qui étaient recherchés par la Gestapo. Il a accueilli au Goulot des enfants juifs inscrits comme colons. En janvier 1944, il a aidé Jean-Marie Leroux à se procurer des faux-papiers pour la jeune juive Mathilde Rosenberg qui a été mise à l’abri à Lisieux puis dans le Tarn. C’est à la même époque qu’il a caché à la Maîtrise son ami l’abbé Roland Fontaine recherché par la Gestapo, avant son départ pour le maquis du Banel en Belgique. Il a hébergé aussi à plusieurs reprises Jean Nauroy qui travaillait pour une filière d’évasion belge.

Le 9 juillet 1944, il a été arrêté à Reims. Incarcéré à Reims puis à Châlons-sur-Marne, il a été déporté comme résistant le 19 août 1944 à Natzweiler-Struthof (matricule 22 808 ). Début septembre 1944, il a été transféré à Dachau (matricule 100 001) où il a été libéré le 29 avril 1945. Il est rentré en France le 14 mai 1945.

Dès son retour de déportation, Lucien Hess a témoigné dans le " Rapport sur les travaux de l'année 1944-1945 de l'Académie nationale de Reims " présenté par son secrétaire général, René Druart.

Il a été homologué RIF (Résistance interieure française) et il a obtenu le titre de Combattant volontaire de la Résistance, mention DIR (Déporté-Interné-Résistant). Il a reçu la Médaille de la Résistance par arrêté du 24 avril 1946 publié au JO du 17 mai 1946.

Lucien Hess est décédé à Reims le 12 avril 1986.

Une rue de Reims porte son nom depuis 1987.

Le 23 mars 2005, une conférence en hommage à Lucien Hess s'est tenue à la Maison diocésaine Saint-Sixte de Reims, à l'initiative de la délégation marnaise des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation (AFMF-51) et de Benoît Hess, son neveu. Au cours de cette conférence donnée par Antoinette Hess, sœur de Lucien Hess, de précieuses informations ont pu être apportées sur sa déportation et sur son retour à Reims.

Arrestation et déportation de Monsieur le chanoine Hess

9 juillet 1944-29 avril 1946

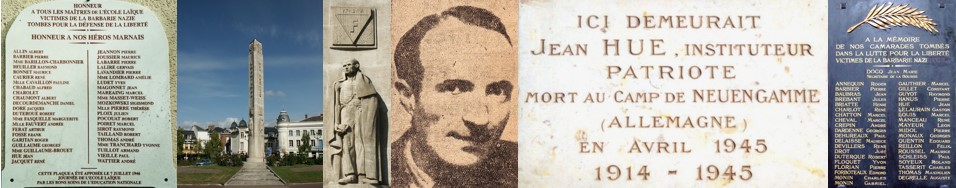

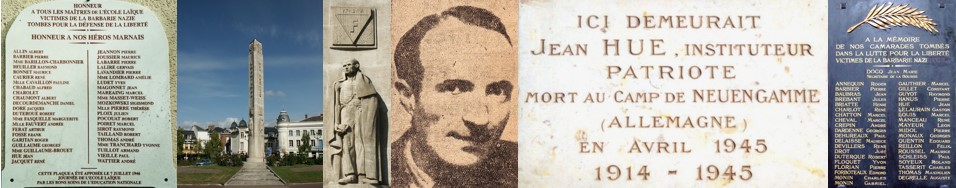

Jean HUE (1914-1945)

Jean Hue est né le 14 février 1914 à Corroy (Marne).

Instituteur à Corroy de 1933 à 1935, il a été détaché peu avant la 2e guerre mondiale au Lycée français de Salonique. En avril 1941, il a été expulsé de Grèce qui venait d’être envahie par la Wehrmacht et il rentra à Reims où il a été révoqué par le gouvernement de Vichy. Père d’un bébé né en 1942, il a obtenu un emploi dans les services du Contrôle économique où il collectait des renseignements pour le Front national de lutte pour l’indépendance de la France auquel il avait adhéré. Il était aussi en liaison avec des résistants des PTT.

Arrêté le 13 juin 1944 à Reims à son domicile, il a été incarcéré à Châlons-sur-Marne, puis interné à Compiègne. Déporté comme résistant le 15 juillet 1944 à Neuengamme (matricule 37 066), il a été transféré dans le Kommando de Bremen-Osterort, soumis au travail forcé et affecté à la construction d’un bunker pour sous-marins. Il y est décédé le 2 avril 1945, date retenue par le JO du 1er décembre 1992.

Jean Hue a été homologué FFC (Forces françaises combattantes), FFI (Forces françaises de l'intérieur) et il a reçu le titre de Combattant volontaire de la Résistance, mentioin DIR. (Déporté-Interné-Résistant).

À Reims, une plaque commémorative a été apposée en 1947 par la municipalité à son domicile 28, rue Libergier. Son nom est inscrit sur le Monument aux martyrs de la Résistance et de la Déportation, sur la plaque dédiée aux « Maîtres de l’école laïque victimes de la barbarie nazie » apposée dans le Square des victimes de la Gestapo et sur la plaque érigée « À la mémoire de nos camarades tombés dans la lutte pour la liberté victimes de la barbarie (allemande a été effacée) nazie » à la Bourse du Travail aujourd’hui Maison régionale des syndicats.

À Châlons-en-Champagne, son nom est inscrit sur la plaque 1939-1945 érigée dans l’École normale d'instituteurs, qui a été transférée ultérieurement dans la cour d’honneur de l‘École normale d'institutrtices, devenue successivement Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en 1990, puis École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPÉ) en 2013 et depuis 2019, Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPÉ).

À Épernay, il figure sur la liste des « Déportés » du Monument aux martyrs de la Résistance.

À Corroy, une plaque commémorative honorant sa mémoire a été apposée à l'intérieur de la Mairie et son nom est gravé sur le monument aux morts communal.

Maurice JOUSSIER (1899-1945)

Fils d'Albert Joussier, instituteur, et de Maria Noémi Michel, sans profession, Maurice Louis Joussier est né le 28 février 1899 à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Normalien, engagé volontaire, il avait participé à la campagne de Pologne contre la jeune Russie soviétique. Gazé et devenu aveugle, il avait été hospitalisé le 6 décembre 1922 à Constantinople, puis rapatrié à l'Hôpital militaire Michel-Lévy de Marseille. Il avait retrouvé partiellement la vue et était pensionné g à 85% .Instituteur et secrétaire de mairie à Lignon (Marne), il avait épousé Anna Desnaud et le couple avait trois enfants à charge.

Soupçonné d'avoir fait parvenir des vêtements à son frère, prisonnier de guerre au Stalag VI D qui s'était évadé d'Allemagne et était passé en zone Sud, il a été arrêté par la Feldgendarmerie de Vitry-le-François le 10 février 1943. Selon un rapport de a Gendarmerie française daté du 23 mars 1943, il aurait été « inculpé de complicité d'évasion de parachutistes ». Interné à la prison de Châlons-sur-Marne, puis transféré à Compiègne, il a été déporté comme déporté-politique par le convoi du 8 mai 1943 arrivé le 10 mai à Sachsenhausen-Oranienburg où il a reçu le matricule 66 528.

« Au matin du samedi 8 mai 1943, les détenus quittent en colonnes le camp de Compiègne-Royallieu et se dirigent vers la gare de la ville. Là, ils montent de force dans des wagons prévus pour accueillir 40 hommes. Ils sont au moins le double. Le train quitte la gare de Compiègne en milieu de matinée, mais, pendant sa marche vers l’Allemagne, il doit s’arrêter à plusieurs reprises en raison de tentatives d’évasion. Peu avant la frontière allemande, les Allemands font descendre les hommes des wagons et leur font ôter leurs chaussures afin

de les dissuader de toute nouvelle tentative. Ainsi, il semble qu’un seul homme ait réussi à s’évader, peu après le départ, à Coucy-lès-Eppes, dans le département de l’Aisne.