|

||||||

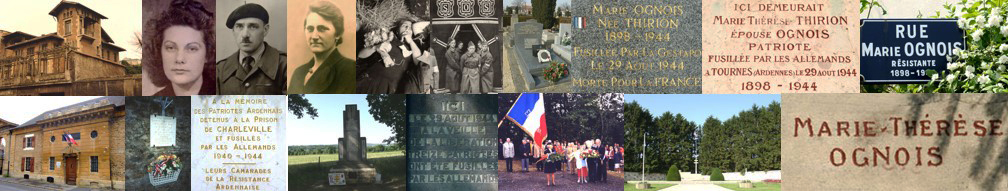

| Histoire et mémoire 51 > Histoire et mémoire de la Résistance > La Résistance dans la Marne > Hommage de Denise Richard-Ognois à sa mère Marie-Thérèse Ognois | ||||||

| |

||||||

Hommage de Denise-Richard Ognois à sa mère Marie-Thérèse Ognois « Tes larmes, Maman Témoignage recueilli, annoté et mis en ligne par Jean-Pierre et Jocelyne HUSSON

L'hommage de Denise Richard-Ognois à sa mère Marie-Thérèse Ognois Notre arrestation à Reims le 8 juillet 1944 Notre détention à la prison de Charleville Mon interrogatoire au siège de la Gestapo La dernière semaine d'août et ton martyre, Maman Le souvenir de Marie-Thérèse Ognois à Reims et dans les Ardennes ____________ |

||||||

|

Denise Ognois

Marie-Thérèse Ognois

Il faisait très beau ce samedi 8 juillet 1944 à Reims, et comme chaque semaine, tu étais allée faire ton marché, place du Boulingrin. Au même moment, selon le témoignage de Madame FRESSON, grand-mère de l'acteur Bernard FRESSON, jeune inconnu à l’époque, les Allemands bouclaient le quartier : la rue de Cernay, le boulevard Saint Marceau et la rue Ruinart de Brimont où nous habitions. Ils procédaient à l’arrestation, à notre domicile, de mon père, Maurice OGNOIS, d'André SCHNEITER et de Paul SCHLEISS, pris tous les trois au piège au cours d'une réunion clandestine avec ROEMEN, un agent de la Gestapo qui s'était fait passer pour un résistant venu des Ardennes.

Charles-Antoine

Rœmen alias Rudeault Une autre voisine, Madame ROY envoya son fils à ta rencontre, Maman, pour te prévenir et te demander de ne pas rentrer chez toi, les Allemands ayant investi la maison. Alors tu fis cette réponse :

L'atelier Roche à Reims Ce fut rapide. La porte s’ouvrit brusquement, un homme vêtu de bleu marine, en civil, grand et fort, fit irruption dans l’atelier, sûr de lui. À cet instant, je compris. Nos regards se croisèrent. En effet il vint directement à moi : « Denise Ognois ». Il me connaissait, d'où cette assurance à venir sur moi. En effet, ROEMEN s'était présenté une première fois le 3 juillet chez mes parents, et la maison était probablement surveillée depuis cette date.

L'immeuble réquisitionné par le Gestapo 8, rue Jeanne d'Arc à Reims J’entendis mon père hurler. On le frappait. Dans un mouvement de révolte, je fis face à mon gardien. Je reçus une gifle magistrale qui me fit pivoter de nouveau face au mur, le nez sur ce drapeau SS.

Le départ pour où ? Charleville. Pourquoi Charleville ? Je le sus plus tard. Mon père avait fabriqué pour l’abbé Roland FONTAINE, qui était curé de Savigny sur Ardres, une fausse carte d’identité au nom de Victor DELCOURT. Ce que je sus également plus tard. Ce prêtre avait été arrêté dans les Ardennes, au maquis du Banel. Il était allé s'y réfugier après avoir quitté la Marne où il était recherché par la Gestapo. Torturé, il parla et l’enquête remonta ainsi jusqu’à mon père. Il était détenu à la maison d’arrêt de Charleville, ce n’était donc pas un hasard si nous nous retrouvions dans cette ville.

L'entrée de la prison de Charleville place Carnot et les fenêtres donnant sur la rue Clément Métezeau À notre arrivée : munis de notre « paquetage », nous fûmes séparés les uns des autres, sauf ma cousine et moi, qui nous sommes retrouvées toutes deux dans la même cellule, la cellule 38. Toi, Maman, à côté dans la 36. Au cours de la journée, nos châlits étaient superposés de façon à pouvoir circuler plus librement. Pas d’eau, pas de lavabo. Dans un angle, les « tinettes » en guise de WC. et quelques seaux d’eau. Nous devions les vider et les nettoyer au mieux durant l’heure de la promenade du matin, au cours de laquelle nous nous lavions et essayions de rendre propres sans grand résultat ces foutues serviettes, qui restaient tachées, on s’en doute. Nous disposions à cet effet de chlore. Il est arrivé une mésaventure à l’une d’entre nous qui, sans prendre garde, n’ajouta pas d’eau à ce chlore, si bien qu’au matin, elle se retrouva devant une pâte informe et visqueuse en guise de serviette hygiénique. Cet incident nous mit en joie, malgré le tragique de la situation et sa consternation. Pauvre Anna ! Elle fut libérée quelques temps après.

Hélène Cardot [Membre de l'Organisation civile et militaire (OCM), Marie-Hélène Cardot avait été arrêtée le 18 juin 1944. Elle a siégé à la Libération au sein du Comité départemental de libération nationale ( CDLN ) des Ardennes, puis elle a exercé de multiples mandats au niveau local et national : maire de Douzy, conseiller général des Ardennes, membre du Conseil de la République, puis sénateur des Ardennes, et présidente du Sénat de 1955 à 1971. Elle est décédée en 1977]. Nos geôliers, l’un grand blond, Prussien bon teint, Paul ( prononcez Paôl ), l’autre Georges, plus petit, presque insignifiant, sûrement bon bougre, qui avait perdu deux fils sur le front de Stalingrad. Il était désabusé, malheureux sûrement, car il avait compris, mais geôlier quand même !

Puis ce fut notre tour, ma cousine et moi. Emmenées toutes deux au siège de la Gestapo, rue de Tivoli, adresse que j’ignorais alors. C'était une villa, je me rappelle, avec un petit jardin devant, un autre plus grand, derrière. Je me retrouvai dans une pièce à l’étage où se tenait l’officier de la Gestapo, et près de lui, sa secrétaire qui s’apprêtait, indifférente, à taper à la machine, les questions et les réponses. Je la revois se passant de l’eau de Cologne sur les mains avant de se mettre au travail, sans même me regarder.

Maurice Ognois [Typographe dans une imprimerie de Reims, militant de la CGT et de la SFIO avant la guerre, Maurice Ognois fabrique de fausses cartes d’identité pour les réfractaires du STO, des faux passeports pour des aviateurs alliés et des faux cachets pour Libération-Nord dont il est un des fondateurs à Reims. Membre de l'Organisation civile et militaire ( OCM ) de juin 1942 à novembre 1943, il fait parvenir aux alliés des informations sur la position des batteries allemandes autour de l’aérodrome de Courcy. Arrêté à son domicile le 8 juillet 1944 avec son épouse Marie-Thérèse et sa fille Denise, en même temps que les deux chefs militaires de la Résistance dans l'arrondissement de Reims, Paul Schleiss et André Schneiter, il est interné à la prison de Charleville, où il est libéré par l'avance alliée, le 29 août 1944]. Je répétai inlassablement que mon père travaillait dans une imprimerie, que j'étais modiste, que des clientes venaient naturellement chez nous, quelquefois accompagnées de leurs maris. D'ailleurs, le jour de mon arrestation, le samedi 8 juillet 1944, quatre chapeaux attendaient d’être livrés. La présence à la maison de mon matériel de modiste, et mon arrestation sur les lieux mêmes de mon travail confirmaient mes dires. Ne pouvant nier l’évidence, cet officier passa sa rogne et me questionna cette fois sur l’abbé FONTAINE. Ma réponse à cette deuxième question fut d’une sincérité si flagrante qu’il ne put me contredire. Ce curé, qui officiait chaque dimanche à Savigny sur Ardres, était connu de tout le monde. Donc là rien de nouveau qu’il ne sache parfaitement, rien non plus de compromettant.

L'abbé Fontaine ( à droite ) et le chanoine Hess ( à gauche) photographiés [Recherché activement par la Gestapo après la chute du réseau d'évasion Possum fin décembre 1943, l'abbé Roland Fontaine qui avait convoyé des pilotes alliés pour le compte de ce réseau, avait quitté précipitamment sa paroisse de Savigny-sur-Ardres et s'était réfugié d'abord chez le chanoine Hess, directeur de la Maîtrise de Reims, où il avait lui-même exercé avant la guerre. Il s'était ensuite rendu dans les Ardennes à Givonne dont il était originaire. Le curé de ce village l'avait mis en contact avec un des chefs de la résistance ardennaise, Henri Vin, qui l'avait fait entrer au maquis franco-belge du Banel.

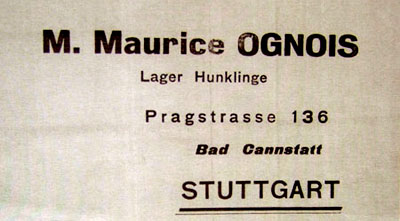

Étiquette confectionnée par Maurice Ognois à l'intention de son fils En réalité, mon frère était parvenu à s'échapper à la faveur du bombardement allié sur cette ville, et il était revenu à Reims. De là, avec sa jeune épouse Lucie, ils étaient partis tous les deux fin 1943 pour Rive de Gier, dans la région de Saint Etienne, d'où ils ne revinrent qu’au printemps 1945.

L'immeuble occupé par l'Imprimerie nouvelle de Champagne [L'Imprimerie nouvelle de Champagne, installée 17, rue Camille Lenoir à Reims, était avant la guerre l'imprimerie du journal Le Travail de la Marne, organe de la fédération marnaise du Parti socialiste SFIO. Elle était dirigée par Henri Cappy, ami de Marcel Déat qui a dirigé le journal du milieu des années 1920 jusqu'en 1933. Conseiller municipal de Reims, puis député socialiste de la Marne, Marcel Déat s'est éloigné du Parti socialiste SFIO pour fonder le courant néo-socialiste très hostile au Front populaire, puis il s'est rallié au régime de Vichy et a fondé en 1941 le Rassemblement national populaire ( RNP ), un des principaux partis collaborationnistes dont Henri Cappy est devenu le chef départemental dans la Marne. Cet emploi constituait donc pour Maurice Ognois une bonne couverture pour son activité résistante. Henri Cappy fut jugé et condamné par la Cour de justice de la Marne à la Libération, et Maurice Ognois reprit la direction de l'imprimerie en septembre 1944]. J'ignorais quelle était exactement l'activité résistante de mon père, mais je n’étais pas dupe ayant remarqué le va et vient continuel, régulier de personnes chez mes parents. Je me souviens, pour ne citer qu'eux, de Monsieur LAMBERT, directeur de l’école primaire rue Gerbault, de son épouse qui était ma cliente, et de leurs deux fils étudiants, Maurice et Jean, dont je fis alors la connaissance, et qui venaient régulièrement le soir s’entretenir avec mon père. Après la guerre, Monsieur LAMBERT deviendra un des gérants du journal L’Union au titre de la Résistance, Maurice sera dentiste et Jean médecin. [Responsable de Libération-Nord dans le secteur de Ville-en-Tardenois, Jean Lambert y diffuse des tracts et des journaux clandestins. Il aide des juifs à franchir la ligne de démarcation et des réfractaires à échapper au STO, et il héberge des aviateurs alliés .

André Château [Militant socialiste, secrétaire du syndicat des coiffeurs, membre de Libération Nord De Monsieur LAGAUCHE également. Le jour de notre arrestation, il devait venir à la maison afin de récupérer des tracts que tu devais lui remettre, Maman. Prévenu à temps de notre arrestation, il évita de justesse d’être pris avec nous. Je tiens cette information de lui-même lorsque, longtemps après, devenu maire de Champillon, je lui fus présentée, et qu’il me révéla, sachant qui j’étais, ce qui faillit lui arriver ce jour là.

Henri Lagauche en 1991 [Employé des PTT à Châlons-sur-Marne d’avril 1941 à février 1942, puis employé au Crédit lyonnais d’Épernay jusqu’en avril 1944, il est entré au mouvement Libération Nord en septembre 1942, contacté par Raymond Guyot. Nommé responsable de ce mouvement pour la région d’Épernay, il a en charge le recrutement, le renseignement, la fabrication de faux papiers et le placement des réfractaires au STO. Il succède à Raymond Guyot arrêté par la Gestapo en janvier 1944, comme chef départemental de Libération-Nord et siège à ce titre au Comité départemental de libération nationale dont il est le trésorier. Il assure aussi la liaison avec Henri Ribière responsable national de Libération Nord. D’autres encore que je connaissais à l’époque : Raymond GUYOT et Robert DUTERQUE – morts en déportation et dont une rue et une allée portent le nom à Reims – , bref trop de monde à mon avis.

[Avant la guerre militant de la CGT et de la SFIO, conseiller général socialiste du deuxième canton de Reims, prisonnier de guerre en 1940, rentré à Reims en 1941,

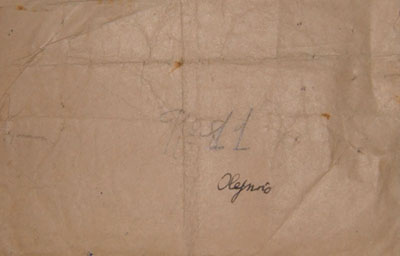

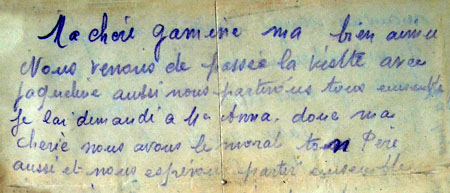

Raymond Guyot devient responsable régional du mouvement Libération-Nord. Il fait partie du premier Comité marnais de libération constitué à la Bourse du travail en novembre 1942. Arrêté par la Gestapo le 4 janvier 1944, torturé, déporté le 22 janvier à Buchenwald, il est ensuite transféré à Mauthausen où il meurt d’épuisement le 30 avril 1945, à quelques jours de la libération du camp. Puis brusquement ce fut la sirène. Charleville était bombardée, la gare était visée. On nous expédia, Jacqueline et moi dans la cave. Alors que par le soupirail, j’observais nos « Dodors » ( diminutif de doryphores ) qui filaient bon train au fond du jardin pour s’engouffrer dans un abri creusé à cet effet. Courageux mais pas téméraires ! Je profitai de cette « pause » pour informer ma cousine sur mon interrogatoire : questions et réponses. Retour en cellule. Je décide alors de vous mettre au courant, Papa et toi Maman, afin que tous nous soyons cohérents dans nos réponses, et que nous évitions ainsi le piège de nous contredire. Pour ce faire, sur des petits bouts de papier, je vous fais part de l’essentiel de ce qui m’a été demandé. Je vous fait parvenir ces petits messages roulés très fins en forme de cigarette, à la faveur de l’heure de promenade, avec la complicité de mes camarades occupées à faire diversion autour de nos gardiens. Je glisse le premier message qui t'est destiné, Maman, dans le « mouchard », puis je fais de même pour Papa, toujours par le « mouchard ». Tout s’est bien passé.

La cuillère de bois fabriquée par Jacqueline Thirion, cousine de Denise

Il fait très chaud, ce jour-là. « Paol » entre dans la cellule et « balance » sur la table, un sac de jute contenant des petits pois tellement fermentés qu’au dessus de ce sac, s’élève un halo de vapeur. À écosser ! Nous avons retrouvé ces foutus petits pois dans la soupe du soir. Pourquoi pas !

La porte de la prison ouvrant sur la rue Métezeau et la plaque commémorative Ce massacre avait lieu sur le Plateau de Berthaucourt qui domine la ville. Combien sont-ils tombés à cet endroit ? Sur cet emplacement a été érigé depuis un mémorial dédié à tous les résistants ; il se compose d’une grande croix de Lorraine en son centre, de chaque côté s’élève un mur en granit sur lequel sont inscrits les noms de tous ces martyrs, dont le tien, Maman. Cinq cent quatre Ardennais résistants, internés politiques et morts en déportation. Chaque année a lieu une cérémonie émouvante à leur intention, car les Ardennais ont le culte du souvenir et ils sont toujours nombreux.

Le mémorial de Berthaucourt Qui sont donc les détenus qui, de l'autre côté de notre cellule, à force de persévérance, sont parvenus à percer un trou à travers le mur mitoyen ? Situé au ras du sol, c’est un orifice très étroit, mais qui risque d’être découvert par nos geôliers. Nous échangeons quelques mots. Ce sont des hommes.

Arrive cette dernière semaine d’août 1944. Les événements se précipitent. Libérée le 26 août, je me réfugie chez Madame ROTH, ancienne détenue de notre cellule qui, sortie peu de temps avant, m’avait donné son adresse.

Les Alliés sont proches. Sur cette place Carnot, la foule est nombreuse. Détenus, familles, on se bouscule. Je te cherche Maman, je t’appelle. J’aperçois Georges, je m’agrippe à lui : « Maman, où est Maman ? ». « O ! Mama », me dit-il, les larmes aux yeux. Tu venais d’être fusillée le matin même à Tournes. Il le savait, évidemment, mais ne pouvait rien dire.

C’est le soir seulement que je fus mise au courant, chez la famille ROTH. J’étais effondrée. Pourquoi ce massacre, à la veille, pour les Allemands de quitter Charleville ? Je le sus plus tard. [ À la veille de la Libération, alors que les troupes alliées s'approchaient, les chefs de la Résistance ardennaise, ayant appris que les Allemands rassemblaient des autocars pour transférer en Allemagne les patriotes internés à la prison de Charleville, ont pris la décision de détruire ces véhicules. Après ce sabotage, une unité de la Gestapo d'Orléans repliée à Charleville a fait sortir onze hommes et deux femmes des cellules, les a alignés le long d'un mur, puis les a fait monter dans un fourgon cellulaire stationné dans la cour de la prison : treize autocars avaient été détruits par la résistance, treize résistants devaient être exécutés ].Le lendemain dimanche 30 août, il fallut se rendre à Tournes, à pied, parcourir 7 kilomètres, marcher dans le fossé, mon père, ma cousine et moi, pour laisser la place aux Allemands qui, en déroute, avec camions, vélos, voitures, motos et enfin soldats, partaient vers l’Est en occupant ainsi toute la route. Pas question pour nous, de manifester quoi que ce soit de notre haine. Nous étions encore à leur merci. TOURNES. Nous nous sommes retrouvés dans cette grange. Les habitants du village étaient allés vous chercher durant la nuit, après le massacre, pour venir vous déposer sur la paille. Je te vis, Maman, parmi tous ces corps déformés, dans leur position de martyre. Ton bras en partie sur le visage, pour te protéger de quoi, ma pauvre Maman ! Mon Dieu que c’est dur ! Il faut pourtant qu’il reste un témoignage pour tes enfants, petits-enfants à venir. Qu’ils sachent, qu’ils comprennent ce que fut le moment atroce de ton sacrifice.

« Je te vis, Maman, parmi tous ces corps déformés... » Un seul parmi vous, survécut, pas longtemps, 15 heures seulement, le malheureux Guy ROY. C’est lui que j’ai vu, peut-être, allongé sur un établi, à l’entrée de la grange. Il avait été torturé, et avait des bleus sur tout son corps nu. Durant son agonie, il raconta avec précision l’exécution.

Guy ROY En quittant la prison de Charleville, les Allemands vous avaient emmenés en camion, en vous faisant croire à la déportation. En réalité, ils prirent la direction de Tournes jusqu'à ce bois dit de « La Rosière », où ils vous firent mettre en cercle dans une clairière. Là au milieu de vous tous, ils vous mitraillèrent, ne vous laissant aucune chance, et ils vous ont sauvagement achevés à coups de revolver, à bout portant. Les Américains sont là, ce 3 septembre 1944, au matin, 9 heures.

Les obsèques de Marie-Thérèse Ognois, André Schneiter et Paul Schleiss [Cette cérémonie s'est déroulée en présence du commissaire de la République, Marcel Grégoire-Guiselin, du préfet de la Marne, Jules Heller, du sous-préfet de Reims, Pierre Schneiter, frère d'André Schneiter, du président du Comité départemental de libération nationale, Michel Sicre, du commandant Bouchez, chef départemental des FFI, de son adjoint à Reims, Jean Joly, des représentants du Comité local de libération et des différents groupes de la Résistance].

L'enveloppe portant le n° 11 et le nom de Marie-Thérèse Ognois Mais il y a ces petits bouts de papier écrits de ta main au crayon que tu te permettais de me faire remettre par Georges. Toujours lui, en lui donnant pour ce faire 100 francs. Tu me fais part de ta déportation, c’est du moins ce que l’on voulait te faire croire. Ces mots à peine lisibles maintenant qui me font mal encore aujourd’hui. Ces recommandations où tu te veux rassurante, optimiste. Ces mots par lesquels tu me demandes d’être courageuse, de prendre soin de moi, Ta bien aimée. D’aller payer le loyer, rue Chabaud ! Un mélange de tendresse et de conseils pratiques. Et enfin, pour finir, tu me remets sous la protection de la petite sœur Thérèse. Que c’est difficile tout cela mon Dieu. Que ça fait mal !

Fille de cultivateur, catholique pratiquante, tu n’étais qu’amour pour les tiens. Ton mari, d’abord. Socialiste engagé et devenu athée. Avec toi, dans ces réunions d’arrières salles enfumées de café. Sans oublier Paulette BILLA, et surtout ce défilé en 1936. Je me revois, mon bras sous le tien, tu te voulais proche de lui. Absolue dans tes affections, tes amitiés. Dans l’éducation de tes enfants. Intransigeante aussi, tu ne connaissais que la ligne droite. Peut-être t’aurais-je déçue, Maman, dans ma vie. J’ai fait de mon mieux. Je suis restée honnête. Tu reposes au cimetière de l’Est de Reims, Maman. De ce jour, je fis le serment que tous les ans, une messe serait dite à ton intention. J’y vais seule pour être en communion de pensée avec toi. Une dernière, selon ma volonté, au moment de mes obsèques, sera célébrée à ta mémoire, car toi seule compte. Ainsi Maman, je termine ce long monologue qui t’est dédié. Le récit de ce que fut, ta force, ton défi devant la Gestapo. Ton amour pour ton mari, la solidarité envers lui. Engagée dans la Résistance, à ses côtés, avec le danger que cela représentait. Ton amour pour les tiens et en dernier, ton sacrifice. Ta tendresse pour ta fille, ta bien-aimée.

Portrait de Marie-Thérèse Ognois

réalisé par sa fille Denise Toute ma vie, je t’ai regrettée, Maman. Je ne me suis jamais faite à cette séparation. Alors Maman, ma p’tite Mère, si tes larmes furent silencieuses, les miennes, Maman, furent amères.

Ton enveloppe n° 11 avec ce qu’elle contient, tes écrits presque effacés maintenant, la ceinture de ta robe, déchiquetée par les balles, seront ensevelies avec moi. C’est ma volonté. « J'aimerai toujours le temps des cerises Denise OGNOIS

À Reims La sépulture de Marie-Thérèes Ognois au Cimetière de l'Est

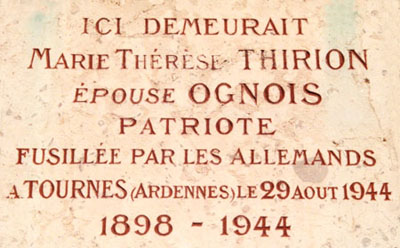

Plaque apposée par la ville de Reims au domicile de la Famille Ognois

Sur les Promenades Jean-Louis Schneiter

Le nom de Marie-Thérèse Ognois est gravé parmi les noms des 177 résistants rémois Quartier des Épinettes

La rue Marie Ognois inauguré en 1973 dans le quartier des Épinettes

Dans les Ardennes À Tournes

Le Monument aux fusillés du Bois de la Rosière

Le Mémorial de la Résistance ardennaise sur le plateau de Berthaucourt

|

||||||