|

Le ravitaillement

principale préoccupation

des Rémois et des Marnais

Sur le plan intérieur,

le

problème du ravitaillement restait,de loin, la préoccupation essentielle

de la population qui manifestait sa colère et son

indignation, parce que, plus de huit mois après la libération du département,

elle n'enregistrait pas d'amélioration sensible par rapport

à l'époque de l'occupation.

La pénurie,

le rationnement

des produits de première nécessité, le

maintien des cartes d'alimentation et des bons

d'habillement étaient très mal supportés par les consommateurs

qui constataient qu'il était toujours aussi difficile d'obtenir de

la viande ou des vêtements avec des tickets, mais que, pour

autant, ces produits n'étaient pas introuvables au marché noir.

Le

15 mai 1945, le chef d'escadron de Gendarmerie ONILLON

a adressé un rapport au préfet de la Marne sur la situation générale

et l'état d'esprit de la population du département, dans lequel il

indiquait que la

situation était inchangée en matière de ravitaillement et caractérisée

par des difficultés persistantes, que

le marché noir continuait à sévir et qu'il allait plutôt

en se développant, mais que

le commerce du champagne, lui, était toujours florissant (1).

L'épuration des collaborateurs controversée

L'épuration

des collaborateurs et de la collaboration divisait

de plus en plus profondément l'opinion.

Les uns estimaient qu'elle

épargnait les notables, qu'elle frappait trop exclusivement

« les

lampistes », et pensaient qu'elle devait

être plus

rapide, plus sévère et plus juste.

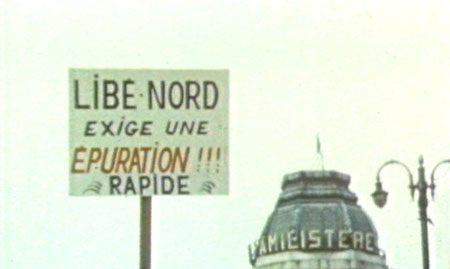

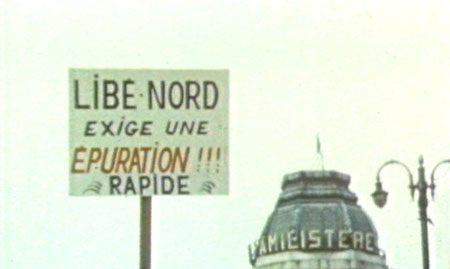

Pancarte

brandie lors du défilé de la victoire le 9 mai 1945

à Reims par les Résitants de Libé-Nord

Étaient particulièrement

visés :

- Paul MARCHANDEAU, maire de Reims protégé du préfet René BOUSQUET, confirmé par Vichy en 1940 malgré son appartenance à la Franc-maçonnerie et directeur du quotidien L'Éclaireur de l'Est qui a continué de paraître sous contrôle allemand jusqu'à la Libération,

- le marquis Melchior de POLIGNAC, président d'honneur du Groupe Collaboration de Reims. À la Libération, tous les deux ont été soustraits à la juridiction de la Cour de Justice de la Marne et jugés à Paris par la Cour de Justice de la Seine devant laquelle ils vont être jugés tardivement après la guerre et blanchis. Melchior de POLIGNAC sera condamné le 17 février 1946 à 10 ans d'indignité nationale par la 1ère Chambre civique de la Seine et immédiatement relevé de cette peine « pour service rendu à la Résistance » selon la formule consacrée pour blanchir les collaborateurs, une formule qui sera également utilisée en 1949 pour blanchir René BOUSQUET, ancien préfet de la Marne devenu secrétaire général à la Police à Vichy en avril 1942. Quant à Paul MARCHANDEAU, il bénéficiera le 22 octobre 1947 d’un arrêt de classement aboutissant à un non lieu.

D'autres considéraient, au contraire,

que l'épuration n'était pas justifiée et craignaient

qu'elle ne s'enlisât dans de sordides

règlements de compte ou vengeances personnelles.

Mais beaucoup, finalement, souhaitaient

en finir et tourner la page sur les turpitudes de l'occupation

et de la collaboration ( 3 ).

Les élections municipales

Sur le plan politique,

le

succès remporté par le Parti communiste aux

élections municipales, en particulier à Reims, avec l'élection

d'un maire communiste, Michel SICRE,

président du Front national de lutte pour

l'indépendance de la France,

mouvement de résistance créé en

mai 1941 dans la mouvance des communistes,

et président du Comité départemental de libération

(CDL), suscitait espoir pour les uns, stupeur et inquiétude

pour les autres.

L'attitude de certains communistes au cours du défilé

de la victoire à Reims, le

9 mai 1945, souleva la réprobation générale :

« Le

Parti communiste a été unanimement et violemment critiqué par la tenue

incorrecte de ses représentants qui crurent devoir pour mieux afficher

la classe prolétarienne, se présenter non rasés, foulards rouges au

cou, coiffés d'une casquette et passer devant la tribune officielle

sans se découvrir, la cigarette aux lèvres, levant le poing et entonnant

L'Internationale, ce qui aurait fait dire à un officier soviétique

présent à la tribune : " Il est vraiment regrettable que le Parti

communiste soit aussi mal représenté en France " » (4).

Le

15 mai, lors d'une réunion électorale, Michel SICRE a désapprouvé publiquement et sévèrement,

au nom du Comité central et du Comité régional du PCF, «

cette manifestation grossière » qu'il mettait

sur le compte d' «

éléments provocateurs », et il a admonesté

les militants rémois en ces termes :

« Est-ce

pour remercier nos alliés et les officiers soviétiques présents à

la tribune que vous leur montrez le poing ?

Vraiment ils méritaient un autre remerciement et le Parti

communiste a trouvé cela fort déplacé.

Ignorez-vous donc que depuis dix ans nous pratiquons la

politique de la main tendue [...]

Vous arrivez en retard avec vos poings fermés.

Vous gênez l'extension de notre grand parti.

Il ne faut pas effrayer les masses par de tels actes.

Au contraire, le Parti communiste cherche à être conciliant

avec tous pour attirer les masses à lui et triompher.

Les résultats de ces élections ont assez démontré que

nous n'étions plus pour beaucoup, l'homme au couteau entre les dents » (5).

Le

16 mai 1945, La Champagne ouvrière

et paysanne (6),

hebdomadaire de la fédération marnaise du Parti communiste, a salué,

par une résolution du Comité régional, « la victoire des armées alliées, en particulier la jeune

armée française et l'Armée rouge », dont une

photo rappelait la participation au défilé du

9 mai à Reims.

Les titres et les sous-titres qui figuraient à la

Une de ce numéro traduisaient bien les préoccupations du PCF au lendemain de la victoire alliée

et le contexte dans lequel ce dernier entendait situer cette victoire

:

Et

maintenant au travail pour une France plus belle et plus heureuse.

En avant ! Pas de faiblesse, pas d'hésitation ;

tenons ferme jusqu'à ce que toute la tâche soit accomplie [...]

Jusqu'à extermination complète du fascisme intérieur et

extérieur.

Ces

thèmes furent repris et amplifiés dans le numéro du

19 mai :

Vers

les lendemains qui chantent.

Après la victoire militaire, après la victoire électorale,

tous au travail.

Notre unité doit être indestructible.

On retrouvait les mêmes

thèmes relayés par Les Fils de Valmy,

l'hebdomadaire régional du Front national de lutte pour la libération et l'indépendance

de la France :

Après

la capitulation : Achevez la victoire.

Victoire et vigilance.

La victoire en chantant [...]

Continuez l'union scellée dans la guerre (7).

Confortés par leur

succès aux élections municipales et par le regain d'élan patriotique

des célébrations de la victoire, les communistes se sont lancés avec

enthousiasme dans la

préparation des États Généraux

de la Renaissance Française, et ont appelé à la rédaction

de cahiers dans chaque commune.

Ils ont invité

les Marnais à exposer largement dans ces cahiers leurs doléances et leurs revendications,

et ont annoncé qu'une vingtaine de délégués départementaux iraient

les porter, en leur nom, à l'Hôtel de ville de Paris, à

la veille du 14 juillet 1945.

Mais il ne semble pas que la population marnaise,

vite démobilisée, ait partagé l'enthousiasme des communistes, et ces

États généraux ont été un échec.

Le retour des déportés et des prisonniers de guerre

Les exclus de la victoire

En

mai 1945, aux préoccupations de la vie quotidienne toujours

axées sur les difficultés persistantes du ravitaillement, venait maintenant

s'ajouter le problème posé par le

retour des prisonniers et des déportés.

Le

10 avril 1945, le commissaire de la République GRÉGOIRE-GUISELIN s'était rendu au centre

d'accueil et de rapatriement de Revigny,

situé dans la Meuse, pour y accueillir un premier convoi de « rapatriés

» (8).

Le nombre des convois était passé de un à trois par jour à la fin

d'avril, mais ces premiers convois étaient composés de prisonniers

de guerre et principalement de requis

du STO qui ne se plaignaient pas d'avoir été maltraités,

et dont beaucoup rapportaient de volumineux bagages, n'hésitant pas

à dire qu'ils «

s'étaient servis avant de quitter l'Allemagne ».

De leur côté, les prisonniers protestaient parce

qu'ils n'acceptaient pas d'être mis «

sur un pied d'égalité avec les civils français et des étrangers de

toutes nationalités » dont ils estimaient

que 70 à 80 % avaient été des «

volontaires pour aller travailler en Allemagne ».

Tous se plaignaient de la lenteur des transports qui les ramenaient en France

et demandaient ce qu'avaient fait les services officiels depuis huit

mois pour se préparer à les recevoir.

Le

1er juin 1945, 1 700 prisonniers rassemblés

à Reims ont réclamé la démission du ministre FRENAY (9) .

Lorsque sont arrivés les rescapés des camps de concentration,

les conditions d'accueil ne s'étaient guère améliorées, et les

carences du retour apparurent encore plus scandaleuses.

Faute de moyens matériels, leur

retour a été particulièrement lent - lenteur mal supportée

venant après tant de souffrances et de privations - parce que presque

totalement dépendant des Alliés.

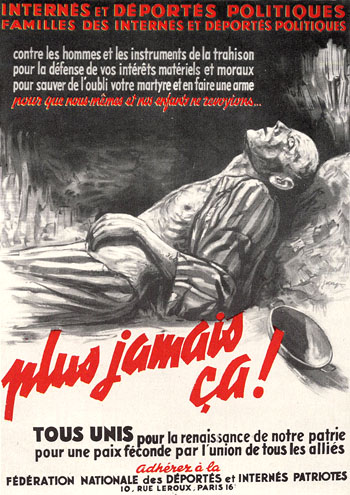

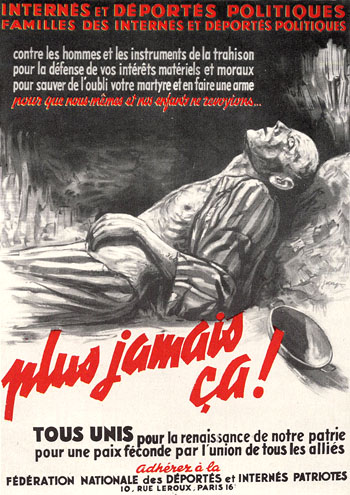

La

révélation de l'hoorreur des camps

Affiche française de 1945

À

la lenteur du retour, étaient venus s'ajouter le mauvais

fonctionnement des centres d'accueil et l'échec

de la réinsertion (10) .

Le retour des prisonniers et des déportés devenait

dans le même temps un

enjeu politique.

Parmi les mouvements et partis se réclamant de la

résistance, était venu s'intégrer le Mouvement

national des prisonniers de guerre et des déportés ( MNPGD ),

dont le délégué régional, René MAUPAIN,

avait été coopté au sein du Comité départemental de Libération, élargi en

septembre 1944.

Au

début de 1945, ce dernier, au cours d'une réunion d'information

à Reims, avait annoncé qu'il s'était organisé sur le plan départemental en

trois sections : les prisonniers de guerre, les

déportés du travail, les déportés politiques et raciaux (11).

À Reims, au

premier tour des élections municipales du 29 avril 1945,

plusieurs déportés ou femmes de déportés non encore rentrés figuraient

en tête ou en bonne place sur plusieurs des listes en présence :

- Raymond

GUYOT et Claude BURGOD sur la liste du Parti socialiste ;

- René

MENU sur celle du Mouvement républicain populaire (MRP), issu de la démocratie chrétienne. ;

- Madame

DOMPMARTIN ainsi que Madame

FALALA, épouses de déportés, sur la liste conduite par André THIÉNOT, lui-même père de déporté (12) .

Un

autocar avait été affrété pour aller chercher en Allemagne Marcel

FALALA, chef de gare de Reims, résistant engagé dans le

réseau de renseignements Jade-Fitzroy,

qui avait été arrêté le

3 mai 1944 et déporté à Dachau en juin

1944. Entre temps, Marcel

FALALA était parvenu à rentrer par ses propres

moyens.

Marcel

Falala au milieu de ses camarades à son retour de déportation

Néanmoins,

cet

autocar, grâce à la détermination de Madame

le docteur DÉSORMEAUX et... quelques bouteilles

de champagne distribuées aux sentinelles américaines,

était parvenue à franchir le cordon sanitaire du camp

et à ramener une trentaine de déportés de la région de Reims dont faisait partie l'abbé Lucien

HESS.

Son arrivée à Reims dans

l'après-midi du 14 mai 1945, a donné lieu à

d'émouvantes

retrouvailles, à la gare, puis boulevard de la paix,

au centre

d'accueil installé

dans les locaux du Foyer social, boulevard de la Paix.

Le

retour à Reims de Lucien Hess

La

chorale des enfants de l'École de Contrai,

où Lucien exerçait son ministère, exécute La Marseillaise

Au

premier plan : Lucien

HESS aux côtés de son

père (au centre)

Au second plan : Pierre

SCHNEITER, sous-préfet de

Reims, (derrière Lucien et son père), et Berthe HESTREST la jeune

femme qui porte des lunettes), secrétaire du chef départemenatl

des FFI, Pierre Bouchez.

Ainsi, on

n'avait pas attendu le retour des déportés pour organiser les premières

élections de l'après-guerre,

mais chacun s'était servi d'eux pour obtenir des voix.

En

1985, François COCHET a retiré des témoignages recueillis auprès de déportés marnais survivants, la conviction que, «

pour la quasi-totalité d'entre eux, le retour a signifié l'entrée

dans un monde de silence ».

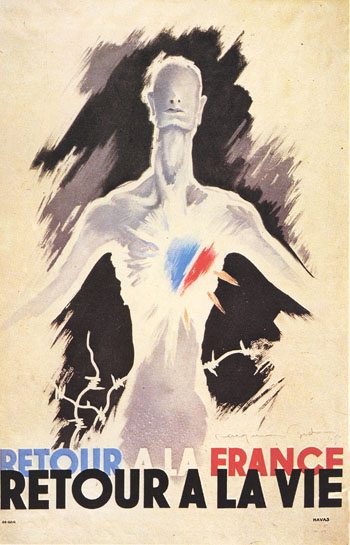

Affiche

française de 1945

Meurtris et traumatisés par l'épreuve qu'ils venaient de subir, écœurés par les verdicts de clémence dont avaient bénéficiés parfois leurs

dénonciateurs ou des collaborateurs contre lesquels ils avaient lutté

de toutes leurs forces, ils ont eu l'impression très nette d'avoir

été oubliés et beaucoup se sont retirés volontairement de

la vie publique.

Dès cette époque, le

retour des déportés et des prisonniers de guerre est devenu un enjeu de mémoire.

Dans un pays déjà engagé dans l'après-guerre, il contrariait aussi bien l'image de la France héroïque, résistante

et combattante, qui entendait effacer au plus vite la défaite de mai-juin 1940, que l'aspiration

à une normalisation rapide de la vie politique et sociale.

Déportés, prisonniers de guerre et requis du Service

de travail obligatoire ( STO ) confondus, ont bien été,

à des degrés divers, «

les exclus de la victoire » (13).

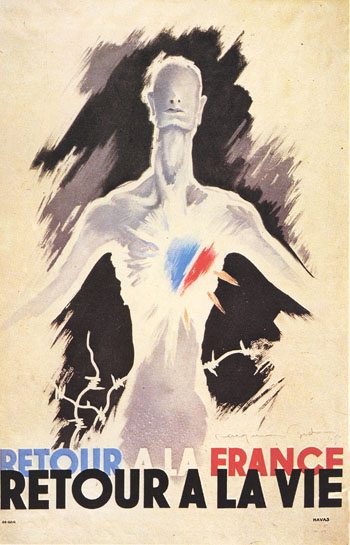

Affiche

de 1945

Mais les retombées des élections municipales, les

difficultés du ravitaillement, les controverses au sujet de l'épuration,

le retour des prisonniers et des déportés, ainsi que le problème de

leur réinsertion n'étaient pas les seuls sujets de préoccupation des

Marnais au lendemain de la victoire de mai 1945.

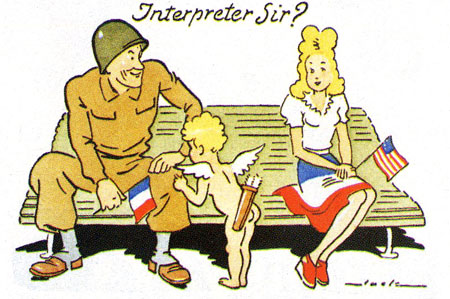

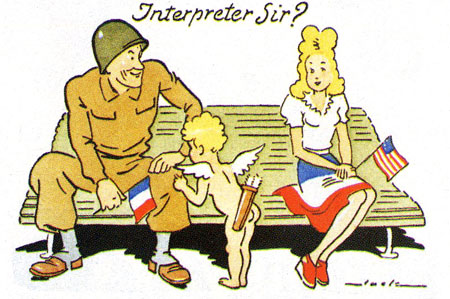

Les rapports difficiles de la population

avec les troupes alliées

Il en est un autre

qui revient régulièrement dans les rapports de police et de gendarmerie, le

problème des relations de la population avec les Alliés (14) .

Marqués à l'origine

par la plus grande cordialité, les rapports entre la population marnaise

et les troupes alliées - essentiellement américaines - se

sont dégradées.

Elles sont passées rapidement de l'euphorie

de la délivrance au lendemain de la Libération, à l'incompréhension et à de réelles tensions, une fois la victoire acquise.

Elles se sont accompagnées même parfois de relents

de xénophobie, voire de racisme,

accentués par la présence de soldats noirs, et par le fait que les

Américains avaient ramené d'Allemagne plusieurs

milliers d'étrangers, hollandais, russes, tchèques, polonais qu'ils

avaient libérés des camps nazis et pris à leur service,

pour garder les prisonniers allemands ou leurs dépôts de stocks.

C'est ainsi que 24

500 d'entre eux étaient cantonnés dans la seule ville de Reims à la mi-mai (15).

S'agissant des noirs, un rapport des Renseignements

généraux daté du

2 mai 1945, expliquait leur présence dans la Marne en ces

termes :

Les

Américains emploient peu de nègres en première ligne, mais les utilisent

de préférence dans les services de l'Intendance, pour des raisons

politiques.

Ils ne veulent pas qu'après guerre, les nègres puissent

faire valoir leur titre militaire auprès des blancs.

Cependant quelques unités nègres ont été admises

dans la célèbre 1ère division de la 1ère Armée [...]

A ceux qui s'étonnent de leur racisme, ils répondent

que les Français sont assez mal venus de faire des remarques à cet

égard ; en France il n'y a qu'une proportion infime de noirs

et dans les colonies, les Français traitent ceux-ci comme des chiens,

leur confiant en période de guerre, les secteurs les plus agités (16).

Les Américains, d'abord

accueillis dans l'enthousiasme en libérateurs, n'ont pas toujours

eu ensuite le sentiment de se trouver en pays ami.

Ils ont été rapidement persuadés que

la population ne s'intéressait qu'à leur argent et aux avantages matériels qu'elle pouvait tirer d'eux.

Ils trouvaient que les prix des denrées qu'on leur

vendait étaient abusivement surévalués et avaient le sentiment de se

faire tout simplement et vulgairement arnaquer.

La population marnaise,

de son côté, a été tout aussi rapidement

déçue dans le mesure où la libération n'a pas été immédiatement

suivie comme elle l'espérait, par des améliorations sensibles dans

sa vie quotidienne.

Il en a résulté une sorte de frustration dont elle

a eu tendance à rendre responsables les Américains présents partout,

offrant chaque jour le spectacle de gaspillages

choquants, et dont certains éléments, mal contrôlés par

la police militaire, se livraient à des excès de plus en plus mal supportés, et faisaient preuve de beaucoup de

désinvolture mal comprise des Marnais.

La destruction

de vivres et de vêtements dans des décharges dont

on interdisait l'accès aux civils,

était perçue comme de l'indifférence et comme une insulte à la pauvreté

des Français.

Les plaintes de la population à l'encontre des troupes

américaines se sont multipliées.

On leur reprochait de s'enivrer plus que de raison

et d'être bagarreurs, accusation visant en particulier les

troupes de choc parachutistes : bagarres au pistolet entre

Américains, blancs et noirs, ou bagarres entre militaires américains

et civils français ; incidents nombreux et fréquents dans les

salles de bal et les débits de boissons ; coups et blessures ;

portes enfoncées ; tables brisées. Les habitants de Mourmelon

étaient « dans

l'obligation de s'enfermer chez eux à la tombée de la nuit » (17).

Partout, on accusait aussi les Américains d'alimenter

le marché

noir, de se livrer à un commerce

clandestin, et d'être entreprenants avec les jeunes filles

et les jeunes femmes qui n'osaient plus sortir le soir venu, à partir

du moment où des viols furent signalés en plusieurs endroits du département.

On leur reprochait enfin de conduire dangereusement,

de rouler trop vite, de provoquer de nombreux

accidents mortels qui auraient pu être épargnés, plus généralement de faire preuve de sans-gêne et de se comporter comme en pays vaincu : coupes

de bois sans autorisation et dégâts occasionnés aux récoltes dans

les campagnes ; présence

envahissante dans les villes, en particulier à

Reims,

siège du SHAEF (18) , et à

proximité des camps de Suippes et de Mourmelon ; réquisitions jugées abusives ; confiscation de lignes téléphoniques ; surconsommation d'eau et de gaz entraînant des coupures et une pénurie pour les usagers

dans les villes.

Une note d'information des Renseignements généraux,

datée du

15 mai 1945 et intitulée « La ville

de Reims menacée de manquer d'eau », relevait

que les Américains établissaient de nombreux branchements sans l'assentiment

du Service des eaux de la ville, et que les puits risquaient de s'épuiser (19).

Quant aux patrons marnais, ils se plaignirent d'une fuite de la main-d'oeuvre qualifiée vers les services américains

qui offraient, outre des salaires plus élevés, des avantages en nature

non négligeables.

Dans la seule région de Reims, sur les 8 827

salariés pour lesquels les services britanniques et américains ont

versé 11 511 827 francs de salaires correspondant à

la seconde quinzaine de mars, 5 783 étaient des ouvriers

spécialisés.

Un rapport des Renseignements généraux daté du

4 mai 1945 constatait que cette dégradation de la qualité des relations entre la population marnaise et les Américains

avait déjà atteint un

degré d'exaspération généralisée à la veille de la victoire :

La

popularité des soldats américains disparue depuis longtemps est remplacée

aujourd'hui par l'antipathie de la population qui est déroutée devant

leur sans-gêne et le manque de respect qu'ils témoignent aux femmes

françaises qu'ils considèrent toutes de la même façon.

La population est unanime à souhaiter que la fin

des hostilités amène le départ des troupes alliées cantonnées sur

le territoire (20).

Après la capitulation

allemande, si les commerçants et les milliers de salariés employés

par les armées alliées redoutaient le départ prévisible des Américains, beaucoup

de Marnais ne cachaient pas leur satisfaction de voir mettre un terme

à ce qu'ils percevaient de plus en plus comme « une occupation

».

Le mot est apparut d'ailleurs, même si ce n'est pas

de façon péjorative, dans un document adressé le 8 mai au sous-préfet

de Reims par le Service d'aide aux forces alliées, où figurait «

La liste détaillée de l'occupation par l'armée américaine de la ville

de Reims », une liste impressionnante qui fournit

une idée de ce que fut alors l'omniprésence américaine, beaucoup plus

envahissante et plus contraignante que ne l'avait été, en partie dans

les mêmes lieux, l'occupation allemande.

Mais contrairement à l'espoir de la population, la capitulation allemande n'a pas entraîné le départ immédiat des

Américains, et au

début du mois de juin 1945, on a même annoncé un renforcement

de leur présence avec l'arrivée de troupes venant d'Allemagne, qui

ont été regroupées

dans les camps militaires de Champagne avant d'être envoyées

en Extrême-Orient où la guerre n'était pas terminée.

La nouvelle a suscité à nouveau beaucoup d'appréhension au sein de la population, appréhension

vite justifiée si l'on en croit ce rapport des Renseignements généraux

daté du

15 juin 1945 :

L'attitude

des troupes américaines massées dans les camps de regroupement des

régions de Mourmelon et Suippes est sévèrement commentée.

C'est une véritable terreur qui règne lorsque

ces troupes descendent dans les divers établissements où on sert

à boire.

De nombreuses agressions ont lieu chaque soir,

contre les habitants qui circulent dans les rues et on signale même

des batailles au couteau.

Aussi on émet l'opinion que les véritables Américains

ne sont pas en France et qu'on a expédié vers les zones d'opération

tous les éléments indésirables aux États-Unis (21).

L'effacement de la Résistance et le retour à la normale

Lorsque la guerre

a été définitivement achevée en Europe, en

mai 1945, le

ciment de la lutte commune contre l'Allemagne hitlérienne,

qui avait permis de préserver la cohésion de la Résistance, a commencé

à s'effriter.

Des affaires troubles de l'époque de la clandestinité ou de

la Libération, mettant en cause des résistants ayant parlé sous la

torture ou ayant trahi, ou se rapportant au détournement de fonds

parachutés par le Bureau des opérations aériennes (BOA)

de la France libre, ou encore à des réglements de compte, ont empoisonné

les rapports existant entre les différents mouvements au sein du Comité

départemental de Libération, et auraient

été étouffées à la suite de tractations entre certains responsables

qui ne souhaitaient pas que la lumière soit faite (22).

Ces

affaires ont provoqué un malaise profond et durable au

sein même des mouvements se réclamant de la Résistance.

Elles ont jeté le discrédit sur l'ensemble de la Résistance dans

une opinion publique qui déjà, depuis quelque temps, s'en écartait.

Elles ont contribué aussi à faire resurgir un courant réactionnaire, hostile à la Résistance, dont la principale cible ont été Michel SICRE et les communistes.

Dès

le début de l'année 1945, les Renseignements généraux,

chargés de faire une enquête approfondie, avaient perçu une

évolution sensible de l'opinion marnaise à l'égard de la Résistance :

Alors

qu'aussitôt après la Libération, la population ne mesurait pas ses

hommages à la Résistance et aux organismes nés d'elle, on peut constater,

d'après l'ensemble des sondages effectués par le service, que l'état

d'esprit général est présentement opposé à la Résistance.

Cette antirésistance apparaît comme un malaise plutôt

que comme un parti pris.

Elle est due, d'une part aux écrits de la presse

extrémiste, et d'autre part à l'épuration [...]

La population en a assez d'une justice qui lui apparaît

comme une vengeance politique ou personnelle, et peut-être aussi,

d'un certain manque de modestie de la part des Résistants, de l'étalage

de faits que l'on écoutait avec admiration en août 1944, qui lassent

par leur enflure [...]

On est las du CDLN [ Comité départemental

de libération nationale ] de Reims, on est las du NAP [ Noyautage des administrations

publiques ] de Châlons [...]

Plusieurs fois au cours de l'enquête, il a été donné

d'entendre que les FFI n'avaient agi que par intérêt, que pour se

placer, que les cadres qu'ils fournissaient aux pouvoirs publics du

département se caractérisaient par leur nullité intellectuelle et

leur ambition [...] (23)

En conclusion, ce rapport

considérait que la population de la Marne, certes ne rejetait pas

le général de GAULLE ni son gouvernement,

mais qu'elle

se détachait «

de la partie héroïque d'elle-même », et que l'état d'esprit général était «

à la réaction contre le parti communiste ».

La

belle solidarité de l'époque de la clandestinité s'est estompée.

Les

clivages politiques d'avant-guerre ont resurgi et allaient

bientôt reprendre le dessus, à l'occasion des prochaines consultations

électorales nationales et locales qui allaient remettre en selle les

partis politiques.

L'anticommunisme

s'est rallumé aussi bien à droite qu'à gauche,

en particulier du côté de certains responsables socialistes

et des syndicalistes de la CGT ex-confédérée.

Tous ont essayé plus ou moins consciemment, de

détourner sur la mouvance communiste, le courant d'hostilité qui se

faisait jour contre la Résistance.

Le retour

des prisonniers et des déportés, a suscité, lui aussi, un malaise et a nourri bien des incompréhensions au sein de la Résistance.

Non seulement on ne les

avait pas attendus pour organiser les premières élections de l'après-guerre,

mais on s'était empressé de clore ou de classer un certain nombre

d'enquêtes concernant des collaborateurs et des affaires au sujet

desquelles ils auraient pu témoigner utilement.

Beaucoup d'entre eux ne comprenaient pas la place faite dans les instances de la Résistance par

leurs camarades qui avaient eu la chance d'échapper à la répression, à des

résistants de la dernière heure, et considéraient que

l'épuration restait à faire.

|