I.

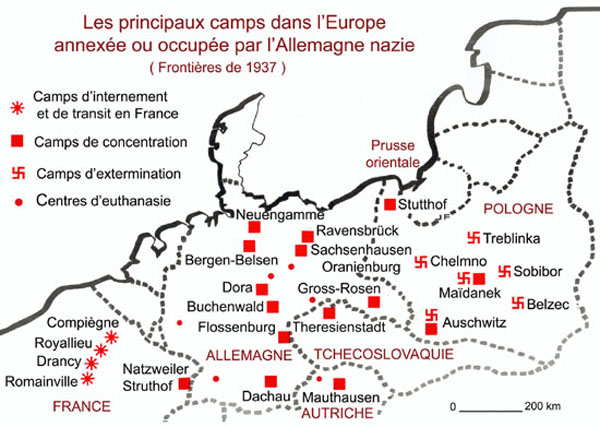

Camps de concentration et camps d'extermination |

Même

si la mortalité dans les camps de concentration de l'Allemagne

nazie a été élevée, il convient d'emblée

de bien distinguer les termes de camps de

concentration et de camps d'extermination.

Le terme de camp de concentration n'a pas été

inventé par les nazis.

Il a été utilisé dès

le début du XXème siècle par les Britanniques,

lors de la guerre des Boers qui les a opposés en Afrique du

Sud aux descendants des colons néerlandais.

Dans

l'Allemagne hitlérienne, la fonction

des camps de concentration était une fonction d'exclusion et

de terreur. Ces camps étaient destinés à

recevoir non seulement les adversaires des nazis, mais aussi tous

les individus considérés comme dangereux pour le régime

nazi. Les uns et les autres étaient arrêtés et

amenés dans ces camps pour y être astreints au travail

forcé.

Les

camps d'extermination eux, ont

été construits pour liquider

physiquement les Juifs et les Tsiganes, groupes ciblés

par les nazis, comme étant deux peuples de trop, voués,

conformément à l'idéologie mortifère nazie,

à disparaître totalement, selon des modalités

mobilisant tous les moyens dont disposait l'État nazi, au terme

d'un processus dans lequel l'extermination

constituait une fin en soi, quels que soient les moyens

utilisés pour y parvenir .

Chronologiquement,

l'ouverture des camps de concentration a précédé

celle des camps d'extermination.

1.

L'ouverture des premiers camps de concentration à partir de

1933

Les

premiers camps de concentration

ont été ouverts dans l'Allemagne hitlérienne

dès l'arrivée au pouvoir des nazis au

début de l'année 1933, pour recevoir : les

communistes, les autres opposants politiques,

socialistes et démocrates chrétiens, les Juifs

qualifiés de « sous-hommes »,

mélangés avec les prisonniers de droit commun condamnés

par les tribunaux allemands, et les « asociaux »,

les « parasites »,

termes utilisés par les nazis pour désigner pêle-mêle

les Tsiganes, les malades

mentaux, les homosexuels

et les témoins de Jéhovah.

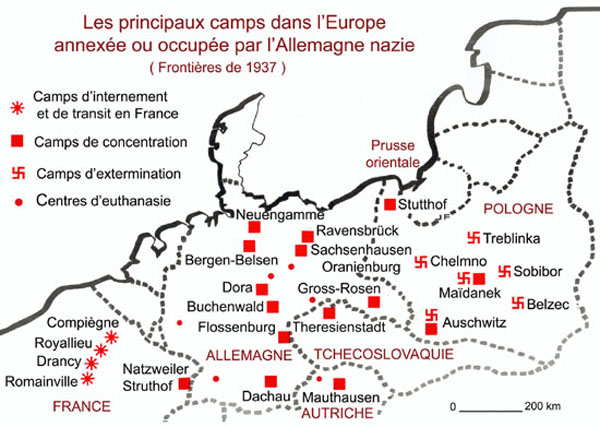

Le

premier camp a été ouvert à Dachau,

près de Munich, en mars 1933.

D'autres ont été ouverts en Allemagne

à Oranienburg-Sachsenhausen

près de Berlin, à Buchenwald,

à Flossenburg et à

Ravensbrück pour les femmes.

Des camps ont été aussi implantés

dans les pays annexés ou occupés par l'Allemagne nazie,

à Mauthausen en Autriche

en 1938, à Theresienstadt

en Tchécoslovaquie en 1939,

à Auschwitz en Pologne en

1940, au Struthof-Natzweiler

en 1941, seul camp implanté

en territoire français annexé, en Alsace.

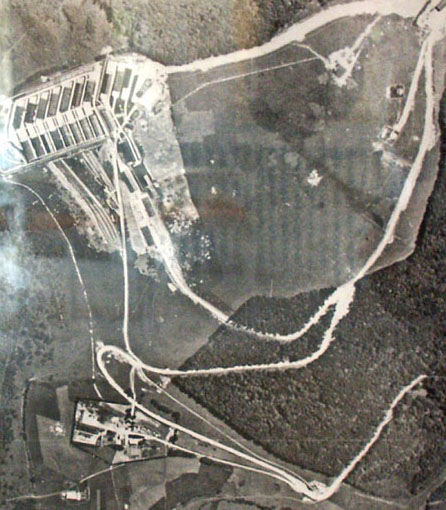

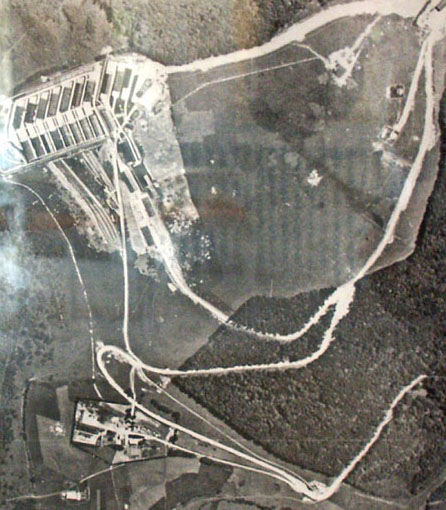

Le

camp de Natzweiler-Struthof

photographié par la Royal Air Force, le 19 juillet 1944

L'entrée

du camp de Natzweiler-Struthof

photographiée en 1967

Le

site du Struthof aujourd'hui

Le

camp de Natzweiler-Struthof sur le site " Histoire et mémoire "

Les

autres camps ouverts en France, par exemple à Drancy

et Compiègne, dans la région

parisienne, ou à Beaune-la-Rolande

et Pithiviers dans le Loiret, n'étaient

ni des camps de concentration, ni des camps d'extermination, mais

des camps d'internement, des

camps de transit,

de regroupement, où les

déportés étaient rassemblés avant d'être

embarqués dans les wagons à bestiaux qui les conduisaient

vers les camps de concentration ou d'extermination.

2.

Le développement du système concentrationnaire

dans les territoires annexés ou occupés par les nazis

Deux

catégories de déportés ont été

acheminés vers ces camps :

- d'une part, les

« déportés

résistants et politiques », termes désignant, s'agissant des déportés français, les gaullistes,

communistes et autres résistants accusés par le gouvernement

de Vichy de se livrer à des activités qualifiées

d'« antinationales » ;

- d'autre part, il y

avait les « déportés

raciaux », c'est-à-dire les Juifs et

les Tsiganes.

Pour

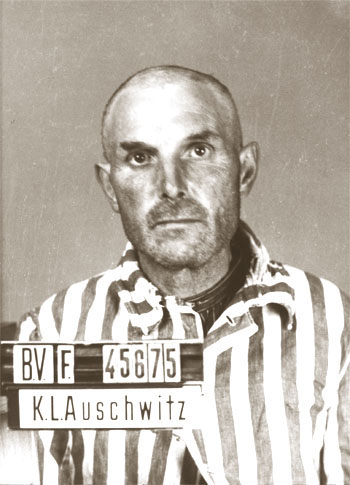

distinguer ces différentes catégories de déportés,

soumis tous au même régime, un triangle

de tissu était cousu sur leur vêtement rayé :

- Triangle

rouge pour les « politiques », porté par

les opposants au nazisme, puis par tous les résistants d'Europe

;

- Triangle

bleu pour les « apatrides »

- Triangle

vert pour les « droits communs »

- Triangle

violet pour les témoins de Jéhovah

- Triangle

brun pour

les Tsiganes

- Triangle

noir pour

les « asociaux »

- Triangle

rose

pour les homosexuels

- Triangle

jaune

pour les Juifs

Les

premiers camps ont été agrandis, d'autres ont été

ouverts :

- à Neuengamme,

Bergen-Belsen, Dora,

Gross-Rosen en Allemagne ;

- à Maïdanek

et Stutthof en Pologne.

Des

convois affluèrent de toute

l'Europe occupée vers ces camps placés sous le contrôle

des SS.

Dans ces camps de concentration, les déportés

étaient soumis au travail forcé

dans les kommandos, les usines secrètes d'armement et

les filiales des grandes firmes allemandes, installées dans

l'enceinte même des camps ou à proximité des camps

: 12 heures de travail par jour ; les appels interminables dès

l'aube et tard dans la nuit par tous les temps ; les sévices

infligés par les kapos ; la sous-alimentation ; les maladies

mal soignées.

Les déportés les plus faibles ne résistaient

pas longtemps à ce régime.

Les camps de concentration devinrent d'inépuisables

réservoirs de main d'œuvre constamment renouvelés,

où les déportés étaient utilisés

comme des esclaves au service de

la machine de guerre nazie.

Beaucoup de déportés sont morts d'épuisement,

dans ces « camps de la mort lente

».

3/

L'ouverture des camps d'extermination, centres de mise à mort immédiate

En

Pologne, à partir de 1941-1942,

des camps d'extermination ont été ouverts à Chelmno,

à Treblinka, à Sobibor,

à Belzec, ou implantés

dans des camps de concentration préexistants tels que Maïdanek

et surtout Auschwitz-Birkenau,

dans le cadre de ce que les nazis ont appelé la

« solution finale de la question juive ».

L'objectif

des nazis était l'extermination totale, méthodique,

systématique, qualifiée de « biologique »

des Juifs et des Tsiganes qualifiés de « sous-hommes », dans

des centres de mise à mort immédiate.

La

plupart des déportés étaient exterminés

le jour même de leur arrivée ou au cours des jours suivants,

à l'issue d'une sélection

qui envoyait immédiatement dans les chambres à gaz les

enfants, les vieillards, les femmes, les malades, tandis

que les plus valides étaient utilisés quelque temps

comme esclaves au travail forcé,

avant d'être liquidés à leur tour.

Le

fonctionnement des camps de concentration et des camps d'extermination

relevait d'une organisation rigoureuse et

scientifique,

faisant appel aux techniques les plus modernes. Elle s'appuyait sur la gestion des convois de déportés

acheminés vers les camps dans des trains

qui devaient partir à l'heure, et poussait la recherche

de l'efficacité jusqu'à l'exploitation

commerciale et industrielle des cadavres.

Après avoir confisqué les vêtements,

les chaussures, les effets personnels des déportés dès

leur arrivée dans les camps, les nazis récupéraient,

après les avoir exterminés, les dents en or, les lunettes,

les dentiers des déportés, tandis que leurs cheveux

étaient tissés pour fabriquer des couvertures, leurs

os broyés et transformés en engrais.

|

II.

Véracité et singularité du génocide |

1.

Un génocide programmé, aboutissement d'une politique antisémite

Contrairement

à ce que tentent de faire croire les négationnistes,

les négateurs du génocide, ceux qui nient le génocide,

ou qui cherchent à le banaliser, les

nazis ont bien exterminé Juifs, Tsiganes et Slaves.

Le génocide a bien eu lieu et il n'est pas

le fruit du hasard ou des circonstances liées à la 2ème

guerre mondiale.

La

« solution finale »

procédait chez les nazis d'une volonté

systématique d'extermination, inscrite dans l'idéologie

nazie, ouvertement exprimée par HITLER

dans Mein Kampf ( Mon combat

) dès le milieu des années 1920,

avant qu'il ne parvienne au pouvoir, et qui a été mise

en œuvre avec obstination à partir

de 1933, conduisant tout droit au génocide.

Dès 1933,

des mesures discriminatoires se

sont abattues sur les 500 000 Juifs qui vivaient en Allemagne :

- boycott

des magasins juifs ;

- interdits

professionnels dans l'administration ;

- numerus

clausus limitant l'accès des étudiants juifs

à l'Université ;

- autodafés

d'ouvrages juifs brûlés en place publique.

En 1935, les

lois de Nuremberg sur la protection du sang

allemand ont interdit :

- les mariages

entre Juifs et ressortissants allemands ;

- les relations

sexuelles entre Juifs et Allemands en dehors du mariage

;

- le droit pour les Juifs d'employer

dans leur ménage des ressortissantes allemandes de moins de

45 ans.

- le droit pour les Juifs de hisser

les couleurs nationales du Reich.

En 1938, toute

une série d'ordonnances

ont renforcé la législation raciste, antisémite

du Reich hitlérien :

- 22 avril

: « Tout Juif doit évaluer

et déclarer la totalité de ses biens ».

- 25 juillet

: « Les installations

de médecins juifs doivent cesser le 30 septembre 1938 ».

- 18 août

: Les Juifs n'ont plus le droit de porter un prénom

chrétien et doivent tous s'appeler Israël ou Sarah.

- Octobre

: Les Juifs doivent faire tamponner la mention « J »

sur leurs pièces d'identité, et les biens juifs en Allemagne

sont placés sous la tutelle d'administrateurs « aryens » ;

c'est l'aryanisation des biens

appartenant aux Juifs.

- 12 novembre

: « Le comportement

hostile envers le peuple et l'État allemand des Juifs qui ne

reculent pas devant de lâches assassinats exige des moyens de

défense énergique et une punition sévère

(...) Une contribution d'un montant de 1 milliard de reichsmark sera

imposée à l'ensemble des Juifs de nationalité

allemande au profit de l'État allemand ».

Cette ordonnance allemande fait allusion à

l'assassinat, à Paris, du conseiller d'ambassade Von

RATH par un jeune Juif, assassinat qui déclencha

en Allemagne un vaste pogrom orchestré

par les SA et les SS, dans la nuit du 9 au

10 novembre 1938. Au cours de cette nuit qualifiée

de « Nuit de cristal »,

des Juifs ont été assassinés, plusieurs milliers

arrêtés et internés dans des camps de concentration ;

262 synagogues et 7 000 magasins juifs ont été détruits

ou pillés.

- 18 novembre

: « Il est interdit

aux Juifs à partir du 1er janvier 1939 de s'occuper de commerce

de détail, d'expéditions et d'affaires de transports,

de comptoirs d'achat, aussi bien que d'exercer le métier d'artisan

indépendant ».

2.

La mise en œuvre systématique du génocide

En

janvier 1939, Hitler considérait comme probable « l'extermination

de la race juive en Europe » si une guerre devait

intervenir.

En septembre 1939,

après la défaite et l'occupation de la Pologne, les Juifs

polonais ont été rassemblés à proximité

des nœuds ferroviaires et enfermés dans des ghettos

où ils furent astreints au travail forcé.

En

1940, après la défaite française, les

nazis envisagèrent un moment la possibilité de transférer

les Juifs d'Europe à Madagascar.

En attendant, les

préparatifs de la politique d'extermination se poursuivirent

en Allemagne, en Autriche, en Tchécoslovaquie, en

Pologne, et dans tous les territoires annexés ou occupés

par les nazis :

- recensement

des Juifs sur des fichiers tenus à jour

- marquage

( port obligatoire de l'étoile jaune dite de David )

- discrimination

et exclusion ( interdits professionnels, interdiction des

mariages mixtes )

- spoliation

( confiscations des biens = aryanisation ) ;

- ghettoïsation

( regroupement obligatoire des Juifs dans des quartiers isolés

)

- déportation

des Juifs ( transports ) dans des camps.

Entre

le printemps et l'automne 1941, les chefs nazis ont pris

trois décisions importantes pour mettre

en œuvre leur politique d'extermination systématique des

Juifs :

- créer des forces

mobiles spéciales organisées au sein de groupes

d'intervention, les Einsatzgruppen,

chargés de pratiquer des exécutions massives en plein

air ;

- étendre le génocide

à l'ensemble du continent européen

;

- construire des camps

d'extermination équipés de camions à

gaz et de chambres à gaz utilisant

le monoxyde de carbone ou le Zyklon B (acide prussique), ainsi que

des fours crématoires pour

brûler les cadavres.

En juin 1941, dès

le début de l'invasion de l'Union soviétique par les troupes

allemandes , les Einsatzgruppen

au fur et à mesure de l'avance allemande en territoire soviétique

ont fusillé sur place en

même temps que les cadres et les membres du parti communiste,

tous les Juifs, hommes, femmes, et enfants

Le

7 décembre 1941, le maréchal

KEITEL, chef du Haut-commandement de la Wehrmacht,

a signé ce que l'on a appelé le

décret Nacht und Nebel (Nuit et brouillard).

Ce décret, bientôt appliqué dans toute l'Europe

occupée, avait pour objectif de terroriser

les populations civiles et de réduire

toute velléité de résistance : toutes

les personnes arrêtées, qui n'avaient pas été

condamnées à mort par les Cours martiales allemandes,

seraient déportées en Allemagne, marquées des lettres

NN = Nacht und Nebel, c'est

à dire destinées à disparaître dans la nuit

et le brouillard.

Le 20 janvier 1942,

les modalités du génocide ont été définitivement

arrêtées à la conférence

de Wannsee, réunie près de Berlin sous la présidence

de Reinhard HEYDRICH, chef de l'Office

central de sécurité du Reich, secondé par Adolf

EICHMANN.

[ Heydrich, qui commandait la police secrète,

la Gestapo, et les services de renseignements nazis, le SD, a été

exécuté par des résistants tchèques en 1942.

Eichmann, qui s'était réfugié en Argentine après

la 2ème guerre mondiale, a été repéré,

enlevé et ramené par les services secrets israéliens

à Jérusalem, où il a été jugé,

condamné à mort et exécuté en 1961. Son

procès a marqué le début en France du réveil

de la mémoire juive du génocide, impulsé par Serge

Klarsfeld, président de l'association des Fils et Filles de déportés

Juifs de France.

En 1999, Rony Brauman et Eyal Sivan ont réalisé un montage

des principaux moments de ce procès qui avait été

intégralement filmé, sous le titre Un Spécialiste

- Portrait d'un criminel moderne ].

Au printemps 1942,

a été lancée l'« opération

Reinhard » qui concernait la liquidation des Juifs

de Pologne.

Dans le même temps, le

processus d'extermination s'intensifia : de toute l'Europe

occupée partirent des convois

à destination des camps d'extermination, principalement celui

d'Auschwitz-Birkenau.

3.

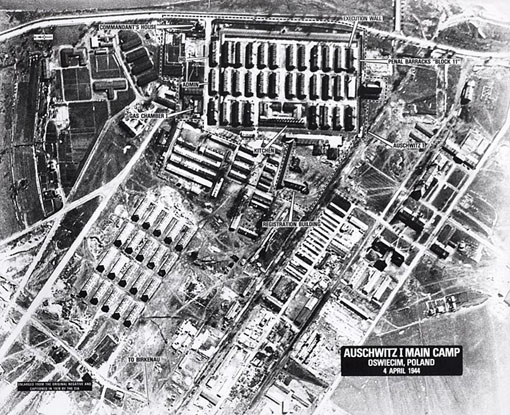

Le complexe d'Auschwitz

Implanté

en Pologne à partir de 1940,

le camp d'Auschwitz est devenu

rapidement le plus important et le plus vaste

des complexes aménagés par les nazis dans

le cadre de la « solution finale ».

Le

complexe d'Auschwitz était

composé de trois camps :

- Auschwitz

I, initialement camp de concentration, transformé

en camp d'extermination ;

- Auschwitz

II - Birkenau, camp d'extermination ;

- Auschwitz

III - Monowitz, camp de travail au service de l'IG-Farben

qui y avait installé une usine de caoutchouc.

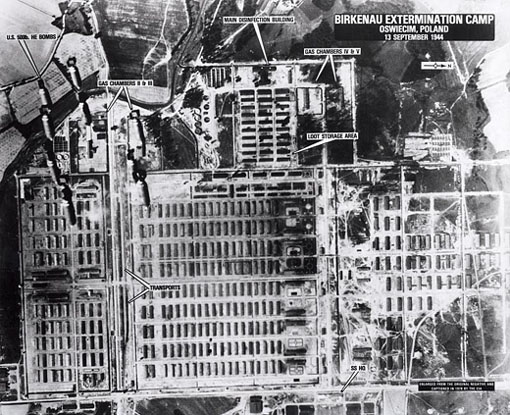

Le

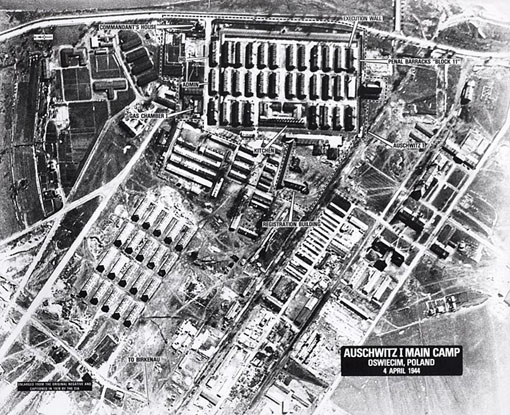

camp principal d'Auschwitz I

photographié par la RAF, le 4 avril 1944

Le

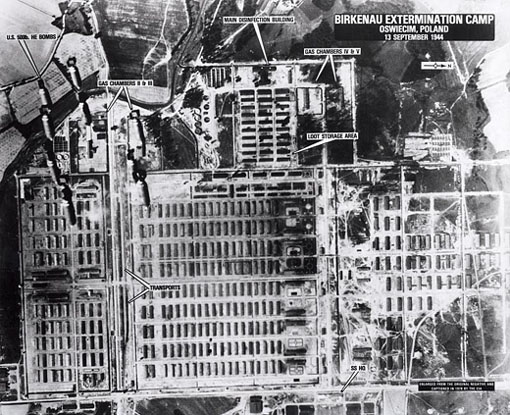

camp d'Auschwitz II - Birkenau

photographié par la RAF le 13 septembre 1944

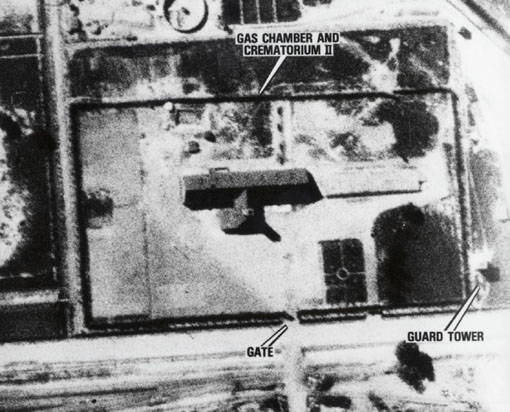

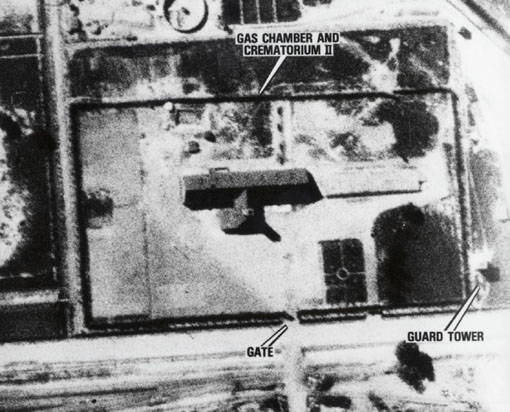

Chambre

à gaz et crématoire 2 de Birkenau

Le

camp d'Auschwitz III - Monowitz,

photographié par la RAF, le 14 janvier 1945

À

partir de 1942, Auschwitz-Birkenau

a été la destination de très

nombreux convois de déportés raciaux en majorité

juifs, venant de toute l'Europe occupée.

Mais ce camp a reçu également des déportés

non raciaux, déportés politiques et résistants,

classés Nacht und Nebel

(Nuit et Brouillard).

Dès leur arrivée à Auschwitz-Birkenau,

les déportés étaient immédiatement triés

et rangés sur deux files :

- d'un côté, les plus

vigoureux, ceux que les SS pensaient pouvoir utiliser au moins un temps

pour le travail forcé ;

- de l'autre côté,

les enfants, les vieillards, les adultes hommes et femmes malades ou

trop affaiblis par le voyage, qui étaient dirigés immédiatement

vers les chambres à gaz.

Au

total, 1 million de déportés

ont été assassinés, exécutés dans

ce camp.

|

III.

La complicité du régime de Vichy dans la mise en oeuvre de la « solution finale » |

En

France, le gouvernement mis en place à Vichy par le maréchal

PÉTAIN, chef de l'État

français qu'il a substitué à la République,

n'a jamais eu pour objectif l'extermination des juifs, mais il n'en

a pas moins été l'instrument

efficace de la première étape du génocide.

En septembre 1940,

à la suite de la 1ère ordonnance allemande prescrivant

le recensement des Juifs en zone occupée, un fichier

des Juifs a été établi dans chaque

préfecture, fichier ensuite régulièrement et

systématiquement mis à jour.

En octobre 1940,

avec la promulgation du 1er statut des Juifs,

la politique vichyste d'exclusion et de persécution, expression

d'un antisémitisme et d'une xénophobie à la française,

a défini, classé, marqué

et isolé les Juifs résidant en France.

Le 3 octobre 1940,

le 1er statut des Juifs a exclu les Juifs de tout poste dans la fonction

publique, la presse et le cinéma, et défini comme juive

« toute personne issue de 3 grands-parents

de race juive ou de 2 grands-parents de même race si son conjoint

lui-même est juif ».

À

partir d'octobre 1940, les préfets pouvaient assigner

à résidence les « étrangers

de race juive » ou les interner dans des « camps

spéciaux », et la police française

faisait appliquer les ordonnances allemandes concernant l'obligation

pour les Juifs de zone occupée d'avoir une carte d'identité

portant la mention « Juif »,

et pour les entreprises commerciales juives d'afficher l'inscription

« Entreprise juive ».

Le 29 mars 1941,

a été créé le Commissariat

général aux Questions juives,

chargé de mettre en application la

législation antisémite de Vichy.

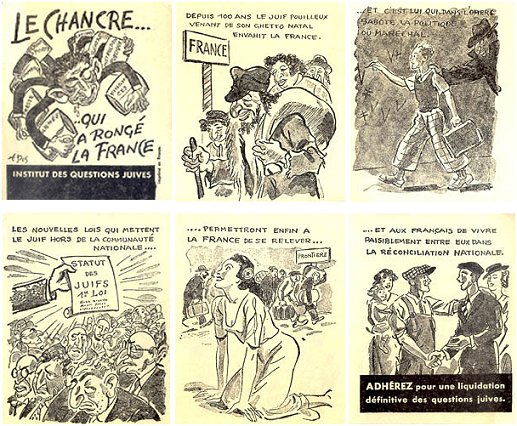

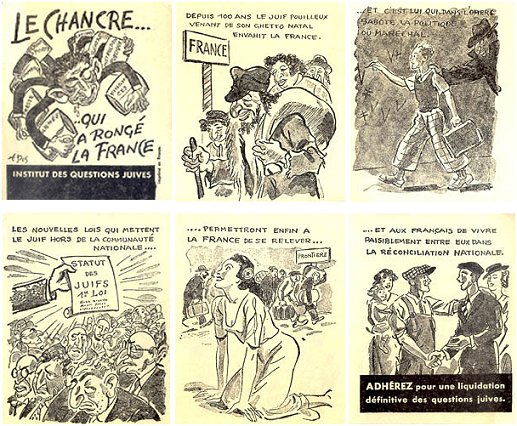

La

propagande antisémite dans la France de Vichy

Le

14 mai 1941, a eu lieu à Paris la « rafle » dite du billet vert : des milliers de Juifs étrangers

ont été convoqués par la Police française ; 3 700 d'entre eux ont été arrêtés puis déportés.

Le 2 juin 1941,

le deuxième statut des Juifs a

renforcé l'exclusion des Juifs des professions libérales,

commerciales, artisanales et industrielles, et a prescrit aux Juifs

de la zone non occupée de se faire recenser sous peine d'internement « dans un camp spécial même

si l'intéressé est français ».

Le 22 juillet 1941, a été promulguée une loi concernant la liquidation

des biens juifs et leur passage sous contrôle d'administrateurs

non juifs. Cette tâche est confiée au Commissariat général aux questions juives qui,

en 3 ans, « aryanise »

plus de 70 000 entreprises juives.

Le

20 août 1941, a été ouvert le

camp de Drancy, dans la région parisienne, placé

sous le contrôle de la Gestapo, mais gardé par des gendarmes

français.

En 1941, près

de 40 000 juifs étrangers sont internés

dans des camps en zone non occupée, c'est-à-dire sur un

territoire qui est encore entièrement sous l'autorité

du gouvernement de Vichy.

À partir de 1942,

l'appareil d'État français, sous la direction de Pierre

LAVAL, a apporté son concours à la mise en

œuvre en France par les nazis de la « solution

finale ».

Le

27 mars 1942 : Départ de Drancy et de Compiègne

du premier convoi vers Auschwitz.

Le

28 mai 1942, une Ordonnance allemande a obligé les

Juifs de plus de 6 ans à porter l'étoile

jaune en zone occupée.

Le

port de l'étoile jaune

En

juin 1942, la famille Baumann de Vitry-le-François

pose, confiante sous le portrait du maréchal Pétain.

Les parents seront déportés à Auschwitz en novembre

1943.

Solange

et Marc Ast photographiés devant leur maison de Saint-Memmie

près de Châlons-sur-Marne, au cours de l'été

1942,

seront déportés en octobre 1943 à Auschwitz

La mémoire de la famille Ast

Au

début du mois de juillet 1942, les nazis ont annoncé

leur objectif : déporter 100 000 Juifs

de France âgés de 16 à 40 ans. À

la suite de négociations avec les responsables de la Gestapo,

le secrétaire général à la Police, René

BOUSQUET, qui avait été préfet

de la Marne de 1940 à avril 1942,

assura que la police française arrêterait les Juifs dans

les deux zones, occupée et non occupée, et a obtenu

en contrepartie que les rafles ne concernent que les Juifs étrangers.

Quant aux enfants de moins de 16 ans - le plus souvent nés

en France et donc français - le chef du gouvernement, Pierre

LAVAL, proposa qu'ils soient déportés avec

leurs parents.

Les 16 et 17 juillet 1942,

la police française a arrêté en région

parisienne 13 152 Juifs dont 4 115 enfants

; la plupart furent parqués au Vélodrome

d'Hiver de Paris avant d'être internés à

Pithiviers ou à Beaune-la-Rolande

puis à Drancy et déportés

à Auschwitz.

Le 7 août 1942,

10 000 Juifs étrangers ont été

arrêtés en zone non occupée par la

police française et livrés aux Allemands.

Le 31 juillet 1944

: départ du dernier convoi de Drancy

pour Auschwitz.

Plus de 80 % des Juifs déportés

de France ont été arrêtés par la police

française.

En acceptant de livrer les juifs étrangers

aux nazis pour affirmer la souveraineté de son gouvernement

et tenter d'obtenir des concessions en faveur des Juifs français,

LAVAL et BOUSQUET

se sont engagés dans une politique

de marchandage dangereuse et illusoire, parce que condamnée

à toujours céder un peu plus aux nazis.

67 des 72 convois de déportés raciaux

qui ont quitté la France pendant l'Occupation allemande ont

été acheminés à Auschwitz.

Vichy

et les Juifs

|

IV.

Le bilan de la déportation et du génocide |

1/

Le bilan du génocide des Juifs :

au total environ 5 100 0000 victimes

Répartition

par mode d'extermination

- Morts

par suite de la « ghettoïsation » et

des privations : 800 000

- Morts

par exécutions en plein air par les Einsatzgruppen

et autres fusillades : 1 300 000

- Morts

dans les camps : 3 000 000

Répartition

géographique

- Europe

Orientale : plus de 3 400 000 ( dont 3 000 000 en Pologne )

- URSS

: plus de 700 000

- Europe

centrale et balkanique : environ 730 000

- Europe

occidentale : environ 210 000

En

France

Au

total, 76 000 Juifs ont été

déportés de France vers les camps nazis,

soit environ un quart de la population

juive qui résidait dans notre pays en

1940. [Au début de la Seconde Guerre mondiale, bien

qu'il soit difficile de l'évaluer exactement, on considère

que 330 000 Juifs, approximativement, résidaient

en France et que la moitié d'entre eux était

étrangère].

2 500 déportés

juifs seulement ont échappé à l'extermination.

Avec les 3

000 Juifs morts dans

les camps français d'internement et

le millier de Juifs exécutés

ou fusillés comme otages,

le bilan total avoisine les 80 000 victimes.

Dans

la Marne

Dans

le département de la Marne,

321 Juifs ont été déportés

pendant la Seconde Guerre mondiale, représentant près

d'un tiers du nombre total des déportés de ce département.

Les grandes rafles se situent en

1944, qui est aussi l'année où a été

recensé le plus grand nombre de déportés.

La

rafle de loin la plus importante a eu lieu

le 27 janvier 1944 : ce jour-là,

93 Juifs marnais ont été arrêtés,

dont 63 à Reims et à Tinqueux ; 83 ont été

déportés à Auschwitz ; il n'y eut que deux

survivantes.

Au cours de cette rafle, qui n'a épargné

ni les enfants, ni les vieillards, des familles entières ont

été arrêtées et déportées,

en particulier la famille Schwartzmann de

Tinqueux : le père, la mère, et douze de

leurs treize enfants âgés de 11 mois à 22 ans.

La

famille Schwartzmann de Tinqueux

Parmi

les 321 Juifs marnais qui ont été

déportés en 1942, 1943 et 1944,

douze seulement ont échappé

à l'extermination, ce qui représente

un taux de mortalité de 96 %.

2/

Le bilan du génocide des Tsiganes :

au total environ 250 000 victimes

- Dans

toute l'Europe sous domination allemande : environ 250 0000

Tsiganes déportés dans les camps d'extermination, c'est-à-dire

1/3 de la population tsigane.

- En

France : 15 000 Tsiganes déportés

- Très

peu ont survécu

3/

Les autres victimes de la déportation

en Europe et en France

Pour

l'ensemble de l'Europe soumise à

l'annexion ou à l'occupation de l'Allemagne nazie, nous ne

disposons pas d'un bilan global précis

du nombre des déportés qui ne relevaient pas de la « solution

finale » : on

avance les chiffres de 550 000 à

650 000.

En

France, dans les années 1950-1960,

l'enquête sur la déportation

conduite par le Comité d'histoire de la 2ème guerre

mondiale a dénombré 66 000 déportés

« non raciaux », dont 1/3 seulement a survécu

à la déportation.

En

2004, le Livre-Mémorial, édité

par La Fondation pour la mémoire de la déportation ( FMD ),

aboutit à un bilan sensiblement

plus élevé : près

de 86 000 « déportés

de répression » ( résistants,

politiques, otages, Républicains espagnols ),

dont 40 % sont morts dans les prisons ou les camps nazis.

Parmi

ces déportés :

- 7 000

Républicains espagnols réfugiés en

France et livrés aux nazis par le gouvernement de Vichy ;

- et 5 000 résistants

déportés dans le cadre du décret « Nuit

et Brouillard ».

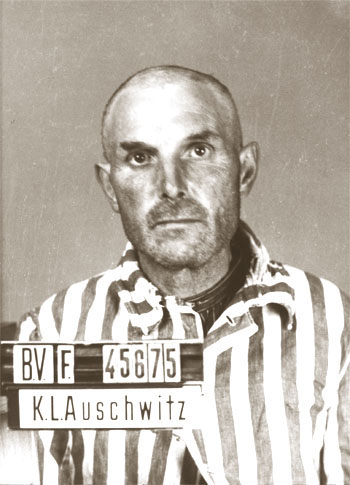

Jules

Huon, déporté politique rémois à Auschwitz

Au

total, près de 162 000 déportés de répression

ou de persécution, ont été acheminés depuis

la France vers les camps de concentration et d'extermination nazis.

|

V.

Se souvenir - La mémoire de la déportation |

Au

retour des camps, beaucoup de déportés se sont enfermés

dans un long et profond silence,

fait à la fois d'angoisse et de honte, correspondant à

ce qu'on a appelé le syndrome du survivant.

Lorsque

les déportés sont rentrés en France en

mai-juin 1945, la France était libérée

depuis près d'un an, la guerre était terminée,

et l'opinion publique était toute tournée vers la reconstruction.

On espérait en finir le plus vite possible avec les privations

et on voulait tourner la page sur le passé.

Finalement les résistants avaient été

une toute petite minorité, minorité courageuse,

minorité dérangeante.

La majorité de la population s'était

surtout préoccupée de survivre

et de surmonter l'épreuve de la guerre.

Elle s'était tant bien que mal accommodée

du régime de Vichy et de l'occupation allemande

vécue jusqu'en 1942-1943,

comme un moindre mal par rapport au passé insupportable que

constituait le souvenir de la 1ère guerre mondiale qui avait

entraîné tant de morts, de blessés, provoqué

tant de souffrances et de destructions.

De leur côté, les déportés,

traumatisés par ce qu'ils

avaient vécu dans les camps, hantés par le souvenir

de leurs camarades qui n'avaient pas survécu à la déportation,

se sont culpabilisés.

Pourquoi en suis-je revenu et pas mes camarades

de déportation ?

Comment puis-je parler de ma déportation,

moi qui suis un rescapé, alors que tant de mes camarades n'en

sont pas revenus ?

N'est-il pas indécent de parler au nom de

mes camarades morts dans les camps ?

Dans le contexte du retour

à la normale qui a caractérisé les

années d'après-guerre, les déportés ont

refoulé au fond d'eux-mêmes, leurs angoisses et leurs

souvenirs.

La

plupart se trouvaient d'ailleurs dans l'impossibilité

de transmettre l'indicible. Ce qu'ils avaient vécu

était tellement horrible, tellement inimaginable aussi. On

ne les aurait pas crus.

Le

long silence qui a suivi le retour.

Quel sens lui donner ?

Quelles en sont les causes ?

témoignage de Roger BOULANGER

déporté

au camp de Natzweiler-Struthof,

puis au camp de Flossenbürg,

Kommando de Johanngeorgenstadt

Silences,

prise de parole et témoignage

Les historiens et la mémoire des déportés

conférence

de François COCHET

professeur

des universités

1/ Les témoins survivants

Quelques

déportés, très peu nombreux, ont cependant témoigné

par écrit dès leur retour des camps :

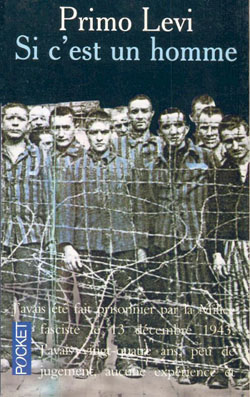

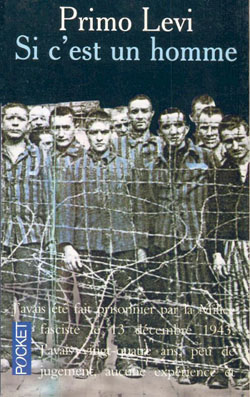

Primo

LEVI,

ingénieur juif italien survivant d'Auschwitz, dans Si

c'est un homme, écrit

entre décembre 1945 et janvier 1947, édité en Italie en 1947 à 2 500

exemplaires,

mais qui n'a connu le succès qu'à partir de la fin des

années 1950, et n'a été traduit en français

qu'en 1980.

Primo

LEVI, Si c'est un homme,

traduit en français et publié par Julliard en 1987,

réédité aux Éditions

Pocket en 1997.

-

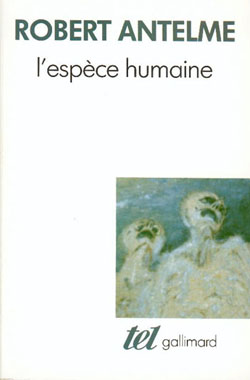

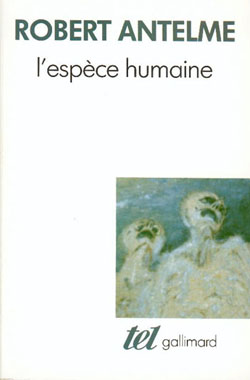

Robert ANTELME, rescapé du

camp de Buchenwald,

Kommando de Gandersheim, dans

L'Espèce humaine, publié

en 1947.

Robert

ANTELME, L'espèce humaine,

Paris, Gallimard, 1957,

réédité dans la collection Tel en 1999.

Aujourd'hui

ces deux ouvrages sont inscrits dans les programmes scolaires des lycées

et des classes préparatoires littéraires.

Dans

la Marne, quelques déportés nous ont légué

des témoignages écrits, rédigés

immédiatement ou peu de temps après leur retour des camps :

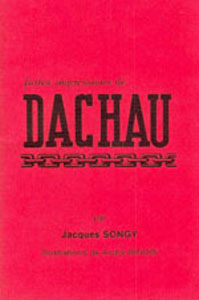

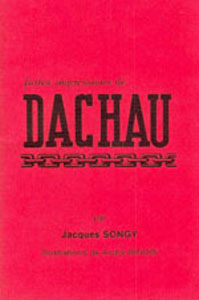

- Jacques

SONGY,

membre du Groupe de Résistance Melpomède

de Châlons, déporté au camp de Natzweiler-Struthof,

puis au camp de Dachau,

a consigné par écrit ses impressions

à son retour de déportation.

Quelques

semaines après mon retour de Dachau, en mai 1945, j'écrivais

ces Fortes impressions, publiées en 1946, toutes fraîches

et parfois naïves, issues des souvenirs marquants de l'expérience

vécue de ma vingtième année.

C'était le regard étonné d'un

jeune homme, parmi tant d'autres, sur l'univers concentrationnaire.

Étonné, mais aussi rempli d'une fougueuse

indignation après le retour, parce qu'il lui semblait que personne

n'avait rien compris à la Résistance et à la

Déportation.

Jacques

SONGY,

Fortes Impressions de

Dachau,

illustrations de André

BINOIS,

Châlons-sur-Marne, Imprimerie républicaine, édition

de 1985.

- En

mai-juin 1945,

Louis BRUN, qui avait été

arrêté le 16 décembre

1943 à Épernay et déporté en

janvier 1944 comme résistant à Buchenwald,

puis à Mauthausen, Kommando de Gusen, a rédigé

dès son retour de déportation une Relation

sur Mauthausen - Gusen.

- Le

chanoine Lucien HESS, déporté

au camp de Natzweiler-Struthof

puis au camp de Dachau, a rédigé

le 15 juin 1945 un mémoire sur son arrestation et sa déportation qui a été

publié par l'Académie nationale de Reims.

" Arrestation

et déportation

de Monsieur le Chanoine Hess

9 juillet 1944 - 29 avril 1945 ",

Rapport sur les travaux de l'année 1944-1945

de l'Académie nationale de Reims,

présenté

par René Druart, secrétaire général

Lucien

Hess photographié à Reims à son retour de Dachau

En

octobre 1946,

un déporté du camp de Neuengamme,

René MENU, a envoyé

un rapport écrit au Procureur du Roi de Loenderborg au Danemark,

sur le fonctionnement du Kommando de Fallersleben

et sur les sévices infligés par un gardien

SS danois de ce Kommando.

En

1958,

a été publié le témoignage de l'ancien maire

de Reims, Henri NOIROT, déporté

au camp de Neuengamme.

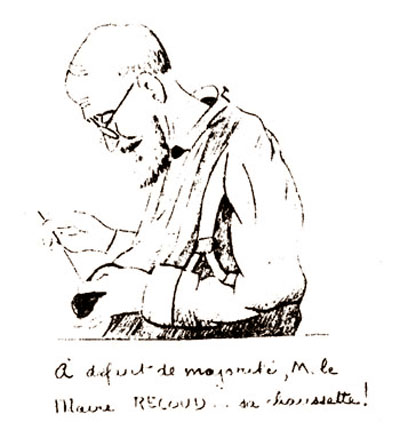

« À

défaut de majorité, M. le Maire RECOUD... sa chaussette ! »

Le

maire de Reims, Henri Noirot,

au camp de Compiègne en juillet 1944.

Dessin de Bertrand de Vogüé.

- Henri

NOIROT,

Souvenirs de guerre et de déportation

d'un ancien maire de Reims ( 1944-1945 ),

Discours prononcé le 28 juin 1958 à la séance

publique annuelle de l'Académie nationale de Reims, Reims,

Imprimerie du Nord-Est, 1958.

En

1959, ont été publiés les témoignages

de Charles GUGGIARI, déporté

au camp de Neuengamme, de Suzanne

LACOMBE, Jeanne-Andrée PATÉ

et Léone DESPREZ, déportées

au camp de Ravensbrück.

- Souvenirs

de déportés rémois, de leur arrestation à

leur séjour dans les camps de la mort,

Reims, Imprimerie Coulon, 1959.

Plus

récemment de nombreux déportés survivants, après

une longue période de silence, de deuil, ont accepté de

témoigner, au

cours de colloques ou

en venant dans les classes

des lycées et des collèges dans le cadre de la préparation

du Concours de la résistance et de la déportation.

Témoignage

de Louis Carrière

déporté

au camp de Neue Bremm,

puis au camp de Mauthausen - Kommando de Gusen,

transféré au camp de Flossenbürg, puis au Kommando

de Leitmeritz

Témoignage

de Raymond Gourlin

déporté

au camp de Neuengamme

Kommando de Wilhelmshaven

Témoignage

de Charles Guggiari

déporté au camp de Neuengamme

Kommando de Fallersleben

Témoignage

de Lucien Hirth

déporté

au camp de Neuengamme

Kommando de Bremen-Farge

rescapé du Cap Arcona et de l'Athen

Témoignage

d'Yvette Lundy

déportée à Ravensbrück

Témoignage

d'Andrée Paté

déportée

au camp de Ravensbrück

En

janvier 2004, le témoignage de

Roger BOULANGER,

ancien déporté au camp de Natzweiler-Struthof,

puis au camp de Flossenbürg,

Kommando

de Johanngeorgenstadt, a été

publié par le Centre régional de documentation pédagogique

de Champagne-Ardenne.

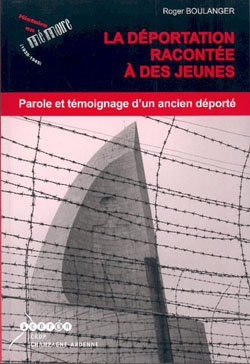

Roger

BOULANGER,

La déportation racontée à des jeunes.

Parole et témoignage d'un ancien déporté,

collection Histoire en mémoire 1939-1945,

Scérén - CRDP de Champagne-Ardenne, 2004.

2/ Les associations d'anciens déportés

Après

la guerre, les anciens déportés se sont rassemblés

dans une association qui a été vite confrontée

aux secousses de la guerre froide. La division du monde en deux blocs,

à la fin des années 1940 et

au début des années 1950,

a entraîné une scission chez les anciens déportés.

Depuis cette époque, il y a en France deux

grandes fédérations d'anciens déportés

qui, tout en cultivant leurs différences marquées par

les séquelles de la guerre froide, conjuguent leur action pour

perpétuer la solidarité nouée dans les camps

et le souvenir de leurs camarades morts en déportation. Certains

déportés sont même affiliés aux deux fédérations.

Il s'agit de la FNDIRP et de l'UNADIF

- FNDIR, qui toutes les deux publient une revue mensuelle

ou bimestrielle, avec un numéro spécial consacré

chaque année au thème du Concours de la Résistance

et de la Déportation.

Parce

que les déportés sont désormais très peu

nombreux, que leur nombre diminue de jour en jour, et qu'ils craignent

qu'après leur mort, la déportation tombe dans l'oubli

ou soit récupérée, instrumentalisée à

des fins ne correspondant pas à leurs valeurs, ou pire encore

qu'elle soit remise en question, niée, minimisée, banalisée

par ceux qu'on appelle les négationnistes, les négateurs

du génocide, pour toutes ces raisons, la FNDIRP

a pris l'initiative en 1989, de

créer la Fondation pour la mémoire

de la déportation ( FMD ),

initiative à laquelle s'est ralliée l'autre grande fédération,

l'UNADIF-FNDIR ainsi que la plupart

des associations et amicales d'anciens déportés.

Cette

fondation placée sous le haut patronage du président

de la République, a pour mission d'assurer

la pérennité de la mémoire de la déportation.

Parce

qu'une fondation ne peut pas juridiquement s'appuyer sur des adhérents

versant une cotisation, en 1995 une

association a été créée pour

soutenir l'action de la Fondation pour la mémoire de la déportation.

Il s'agit de l'association des Amis

de la Fondation pour la mémoire de la déportation ( AFMD ).

Les

Amis de la Fondation pour la mémoire

de la déportation sont implantés dans la

plupart des départements.

En

2000, a été créée dans le même

esprit la Fondation pour la mémoire

de la Shoah, au nom des principes

de vérité, de solidarité et de reconnaissance

:

- vérité historique

sur les causes, les conditions et conséquences des lois antisémites,

- solidarité à l'égard

des déportés et victimes de ces lois,

- fidélité à

la mémoire des hommes, des femmes et des enfants, assassinés

du seul fait qu'ils furent considérés comme Juifs, reconnaissance

envers les « Justes ».

3/

Les lieux de mémoire

La

mémoire des déportés

morts dans les camps est inscrite dans la

pierre de nombreux monuments.

Inauguré par le général

de GAULLE en avril 1962, le Mémorial

des martyrs de la déportation qui est dédié

à toutes les personnes déportées de France, a

été implanté au cœur de la capitale, derrière

le chevet de Notre-Dame de Paris à la pointe de l'Île

de la Cité.

Dans la Marne,

ont été érigés dans les principales villes

du département des Monuments aux martyrs

de la Résistance et de la Déportation :

à

Reims

à

Châlons-en-Champagne

à

Épernay

À

Vitry-le-François, devant

la gare SNCF, a été dressée une stèle-monument

à la mémoire des déportés

de cette ville.

À

l'entrée de la prison de Châlons,

a été érigée une plaque

où sont gravés les noms de 39

déportés châlonnais, résistants, politiques

et raciaux.

En

1947, à Reims,

le conseil municipal a décidé de faire apposer sur la

façade de leurs maisons, des plaques

à la mémoire des Rémois victimes de la répression

nazie pendant la 2ème guerre mondiale, fusillés,

morts au maquis, déportés.

En

1985, à l'occasion du 40ème anniversaire

de la libération des camps, les élèves

de troisième du Collège Saint Rémi et

leur professeur d'histoire, Jocelyne HUSSON,

ont recensé ces plaques parmi lesquelles ils ont compté

116 plaques portant les noms de

Rémois morts en déportation.

Reims

souviens-toi

S'agissant plus spécifiquement des déportés

juifs, une

stèle

a été érigée à Reims sur la façade

de la synagogue de Reims, rue Clovis, où sont gravés

214 noms de Juifs dont l'immense majorité a été exterminée à Auschwitz.

4/

Les commémorations

Le

27 janvier 2004, a été organisée pour

la seconde fois en France la Journée

européenne de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention

des crimes contre l'humanité.

Cette journée, instaurée en

décembre 2002 constitue l'aboutissement d'un long

processus de reconnaissance de la véracité

et de la singularité du génocide des Juifs et des Tsiganes

perpétré par les nazis, reconnaissance qui

s'est longtemps heurtée dans notre pays à des réticences,

à la difficulté en particulier

d'admettre la complicité de l'État français,

de la police française, des magistrats français, dans

la mise en œuvre du génocide en France.

Au

lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le

Tribunal

militaire international de Nuremberg a démonté

le mécanisme d'extermination

mis en place par les nazis, et fait reconnaître juridiquement

les crimes de guerre et les crimes

contre l'humanité.

En 1948, l'Assemblée

générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté

la Convention pour la prévention et

la répression du crime de génocide.

En 1954, en France,

une loi a décidé de faire du dernier dimanche d'avril

une Journée nationale du Souvenir des

victimes et héros de la déportation, sans

faire de distinctions et sans reconnaître la spécificité

de la déportation de ceux qu'on appelait les déportés

raciaux, juifs et tsiganes.

En

1964, la loi a déclaré

imprescriptibles les crimes contre l'humanité dans

notre pays.

Les

années 1970 furent marquées par le réveil

d'une mémoire juive attachée à faire reconnaître

la spécificité du génocide perpétré

par les nazis, réveil déclenché initialement

par le procès Eichmann, qui s'est déroulé à

Jérusalem en 1961.

Serge KLARSFELD,

avocat et président des Fils et Filles

des Déportés Juifs de France ( FFDJF

) et son épouse Beate, se

lancèrent sur les traces des anciens criminels de guerre nazis

et réclamèrent, avec l'appui de plusieurs associations

d'anciens déportés, le jugement des responsables nazis

de la « solution finale »,

ainsi que de leurs complices français.

Leur action a abouti en

1987, après bien des péripéties judiciaires,

à la condamnation de Klaus

BARBIE, chef de la Gestapo de Lyon, en

1994 à celle de Paul TOUVIER,

chef de la Milice à Lyon et à Chambéry, et en

1998 à celle de Maurice

PAPON, haut fonctionnaire du gouvernement de Vichy, qui

avait été secrétaire général de

la Gironde de 1942 à 1944.

En

1993, le 16 juillet a

été instauré Journée

nationale commémorative des persécutions racistes et

antisémites commises sous l'autorité de fait dite « gouvernement

de l'État français » ( 1940-1944 ).

La date choisie pour cette commémoration

correspond à la date anniversaire de

la rafle du Vélodrome d'Hiver, au cours de laquelle

la police française a arrêté les

16 et 17 juillet 1942, plus de 13

000 Juifs de la région parisienne, dont près

d'un tiers étaient des enfants.

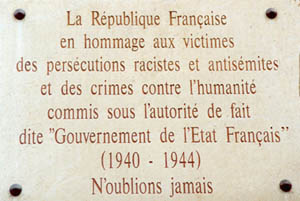

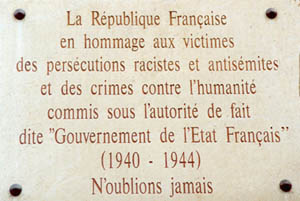

Une plaque du souvenir

a été érigée au chef-lieu de

chaque département devant laquelle se déroule chaque

année, une cérémonie commémorative présidée

par le préfet, le dimanche 16 juillet si ce jour tombe un dimanche,

sinon le dimanche suivant.

La

Journée nationale des persécutions racistes et antisémites

En

1995, peu de temps après son élection à

la présidence de la République, à l'occasion

du 53ème anniversaire de la Rafle du Vélodrome d'Hiver,

Jacques CHIRAC a

reconnu officiellement et solennellement la complicité de l'État

français dans la mise en œuvre du génocide

en France sous Vichy :

« Ces

heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une

injure à notre passé et à nos traditions.

Oui, la folie criminelle de l'occupant a été,

chacun le sait, secondée par des Français, secondée

par l'État français.

La France, patrie des Lumières, patrie

des Droits de l'homme, terre d'accueil, terre d'asile, la France,

ce jour-là, accomplissait l'irréparable ».

Jacques

CHIRAC en 1995

Depuis 2000,

l'intitulé de la journée commémorative du 16

juillet a été transformé en Journée

nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes

et antisémites de l'État français et d'hommage

aux « Justes » de France.

Il s'agissait de lever les ambiguïtés

du décret de 1993 qui faisait références aux « persécutions racistes

et antisémites commises sous l'autorité de fait dite

" gouvernement de l'État français ( 1940-1944 )

" », et d'affirmer explicitement qu'il s'agissait

bien de « crimes racistes et antisémites

de l'État français », sans circonvolutions

et sans mettre l'État français entre guillemets.

En même temps, la loi définissait comme « Justes »,

les personnes « ayant recueilli,

protégé ou défendu, au péril de leur vie

et sans aucune contrepartie, une ou plusieurs personnes menacées

de génocide ».

Cette

date du 16 juillet étant

située en période de vacances scolaires, il est difficile

évidemment d'y associer les enseignants et leurs élèves.

En octobre 2002,

à Strasbourg, les ministres de l'Éducation des 48 pays

signataires de la Convention culturelle du Conseil de l'Europe, réunis

à l'occasion d'un colloque ayant pour thème Enseignement

de la Shoah et création artistique, ont adopté

une déclaration instituant une Journée

de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des

crimes contre l'humanité dans les écoles,

conformément à l'engagement qui avait été

pris en octobre 2000, à

la Conférence des ministres européens de l'éducation

à Cracovie, en Pologne.

La délégation française à

ce colloque était conduite par Xavier

DARCOS, ministre délégué à

l'enseignement scolaire, et président du Groupe

d'action international pour la mémoire de la Shoah,

créé sous l'égide du Conseil de l'Europe.

À l'origine, cette journée commémorative

devait être dans son intitulé élargie à

tous les génocides.

Simone VEIL,

ancienne présidente du Parlement européen, ancienne

ministre française et présidente de la Fondation

pour la mémoire de la Shoah, qui participait à

ce colloque, a exprimé sa crainte d'une

banalisation du génocide des Juifs et des Tsiganes.

À sa demande, la délégation

française a obtenu que la formulation retenue, « Journée

de la mémoire de l'Holocauste »

reconnaisse clairement la spécificité

et la singularité du génocide perpétré

par les nazis, bien distingué et identifié par rapport

aux autres crimes contre l'humanité.

L'organisation

de cette journée est laissée à l'initiative de

chacun des États.

En France, cette journée est organisée

le 27 janvier, jour anniversaire

de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz

en 1945.

Journée

de la mémoire de l'Holocauste

et de la prévention des crimes contre l'humanité

Il

est vrai que l'appellation de cette journée, qui fait référence

au terme holocauste, est contestée

par certaines associations d'anciens déportés et la

plupart des historiens français qui préfèrent

le terme de génocide, forgé

par un juriste américain d'origine polonaise, Raphaël

LEMKIN, ou encore celui de Shoah,

mot hébreu qui signifie « catastrophe »,

repris par Claude LANZMANN en 1985.

Le mot « holocauste »

est issu de la traduction en grec d'un passage de la Bible

désignant un sacrifice fait à

Dieu et entièrement brûlé par le feu.

Depuis les années 1950,

il a été repris par les historiens anglo-saxons et popularisé

à la fin des années 1970

par le succès d'un film américain sur l'extermination

des Juifs d'Europe, diffusé sur toutes les télévisions

du monde.

Mais au-delà de ces querelles de vocabulaire,

le bien fondé de cette journée

n'est pas remis en cause.

Elle a bien pour objectif, comme le rappelle la

circulaire du directeur de l'enseignement scolaire publiée

au Bulletin

Officiel,

d'« engager une réflexion

sur l'Holocauste et les génocides reconnus »,

et d'« apprendre

aux élèves à être vigilants, à défendre

les valeurs démocratiques et à combattre l'intolérance ».

Méditons

l'appel de Primo LEVI :

« Vous

qui vivez en toute quiétude,

bien au chaud dans vos maisons

n'oubliez pas que cela fut

non ne l'oubliez pas »

|

VI.

Quelques ressources documentaires

pour préparer le voyage à Auschwitz |

Classement

alphabétique par auteur

Stéphane

BRUCHFELD et Paul

A. LEVINE, « Dites-le

à vos enfants » - Histoire de la Shoah en Europe

1933-1945, Paris,

Ramsay, 2000. Stéphane

BRUCHFELD et Paul

A. LEVINE, « Dites-le

à vos enfants » - Histoire de la Shoah en Europe

1933-1945, Paris,

Ramsay, 2000.

Claudine

CARDON-HAMET, Les

45 000 - Mille otages pour Auschwitz -

Le convoi du 6 juillet 1942, Fondation pour la mémoire

de la déportation et Graphein, 1997. Claudine

CARDON-HAMET, Les

45 000 - Mille otages pour Auschwitz -

Le convoi du 6 juillet 1942, Fondation pour la mémoire

de la déportation et Graphein, 1997.

Marion

et Henry - Roland COTY, Les

camps de concentration nazis 1933-1945,

vidéocassette réalisée sous

le patronage de la Fondation pour la mémoire de la déportation

à l'occasion du 50ème anniversaire de la libération

des camps, 87

minutes, livret pédagogique réalisé par

le CRDP de Champagne-Ardenne,

1995. Marion

et Henry - Roland COTY, Les

camps de concentration nazis 1933-1945,

vidéocassette réalisée sous

le patronage de la Fondation pour la mémoire de la déportation

à l'occasion du 50ème anniversaire de la libération

des camps, 87

minutes, livret pédagogique réalisé par

le CRDP de Champagne-Ardenne,

1995.

Système concentrationnaire et génocide

sont replacés dans le contexte politique, militaire, économique de

l'Allemagne, confrontée à la montée et au triomphe

du nazisme. Le film retrace l'évolution du système concentrationnaire

nazi tel qu'il a été appliqué aux opposants politiques,

aux résistants et aux victimes de la sélection raciale,

en s'appuyant sur les témoignages de déportés

accompagnés d'images d'archives parfois inédites.

Jean-François

FORGES, Shoah de Claude Lanzmann - Le

cinéma, la mémoire, l'histoire, L'Eden

Cinéma, CNDP - Arts

et Culture - Ministère de l'Éducation nationale,

2001. Jean-François

FORGES, Shoah de Claude Lanzmann - Le

cinéma, la mémoire, l'histoire, L'Eden

Cinéma, CNDP - Arts

et Culture - Ministère de l'Éducation nationale,

2001.

Claude

LANZMANN,

Shoah ( extraits ),

DVD-vidéo, 173 minutes, livret d'accompagnement,

hors commerce, L'Eden Cinéma, CNDP - Arts et Culture - Ministère

de l'Education nationale, 2001. Claude

LANZMANN,

Shoah ( extraits ),

DVD-vidéo, 173 minutes, livret d'accompagnement,

hors commerce, L'Eden Cinéma, CNDP - Arts et Culture - Ministère

de l'Education nationale, 2001.

1/ La disparition des

traces

( 34

minutes 23 )

2/ Les chambres à gaz de Treblinka et

d'Auschwitz ( 27 minutes 15 )

3/ Polonais de Grabow

( 19 minutes 41 )

4/ Polonais

de Chelmno

( 17 minutes )

5/ Le processus de

la mise à mort à Treblinka ( 34 minutes

29 )

6/ Vie et mort à

Birkenau des Juifs du camp des familles de Theresienstadt ( 37

minutes 38 )

Pascal

LE BERRE,

Aide-mémoire du crime contre l'humanité,

vidéocassette, 52 minutes,

CDDP de l'Eure,1994. Pascal

LE BERRE,

Aide-mémoire du crime contre l'humanité,

vidéocassette, 52 minutes,

CDDP de l'Eure,1994.

Les témoignages de survivants d'Auschwitz et les

commentaires de l'historien Henry ROUSSO et

de l'avocat Henri LECLERC.

Anne

GRYNBERG, La Shoah, l'impossible

oubli, témoignages et documents, Découvertes - Histoire

du XXème siècle, n° 236, Paris, Gallimard, 1995. Anne

GRYNBERG, La Shoah, l'impossible

oubli, témoignages et documents, Découvertes - Histoire

du XXème siècle, n° 236, Paris, Gallimard, 1995.

Dominique

NATANSON,

La Shoah et les crimes nazis,

J'enseigne avec l'Internet, Scérén / CRDP

de Bretagne, 2002. Dominique

NATANSON,

La Shoah et les crimes nazis,

J'enseigne avec l'Internet, Scérén / CRDP

de Bretagne, 2002.

Alain

RESNAIS,

Nuit et Brouillard,

film documentaire sur un texte écrit par Jean

CAYROL, dit par Michel BOUQUET,

vidéocassette, 32 minutes, Paris, CNDP / Argos Films, 1956. Alain

RESNAIS,

Nuit et Brouillard,

film documentaire sur un texte écrit par Jean

CAYROL, dit par Michel BOUQUET,

vidéocassette, 32 minutes, Paris, CNDP / Argos Films, 1956.

Réalisé en 1955 en collaboration avec le Comité

d'histoire de la 2ème guerre mondiale et de son président Henri Michel, ce film qui traite de la déportation en général a fait l'objet

à sa sortie de ce qu'on peut appeler une « censure-boycott

».

Alain Resnais fut en effet contraint, pour obtenir

le visa d'exploitation de son film, d'effacer le képi d'un gendarme

français filmé par les Allemands au camp de Pithiviers, c'est-à-dire

de gommer la complicité du gouvernement de Vichy et la participation

de la police française à la mise en œuvre en France par les nazis

de la « solution finale ».

Sélectionné pour représenter la France au Festival

de Cannes en 1956, le film a été retiré de la sélection à la suite

des pressions diplomatiques de l'ambassade de la République fédérale

d'Allemagne auprès du Quai d'Orsay et du gouvernement français.

Le film fut interdit en Suisse au nom de la neutralité,

et il n'avait jamais été programmé à la télévision française jusqu'à

ce que Michel Polac ait décidé de le diffuser à l'improviste, à

la fin de son émission « Droit de réponse » sur TF1,

en septembre 1987, pour répliquer à Le Pen qui venait de déclarer,

dans le contexte du procès Barbie, que « les chambres à gaz

n'étaient qu'un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre

mondiale ».

Le film reçut néanmoins le prix Jean Vigo en 1956

et fut largement diffusé dans le circuit des cinéclubs.

En 1992, après l'arrêt de non-lieu prononcé par

la Cour d'Appel de Paris en faveur de l'ancien chef de la Milice

à Lyon, Paul Touvier, arrêt qui suscita une vive émotion, la cassette-vidéo

de ce film a été envoyée dans tous les lycées publics et privés

par le Centre national de documentation pédagogique, à la demande

du ministre de l'Éducation nationale, Jack Lang.

En 1997, le texte du commentaire

de Jean CAYROL qui avait été

publié en 1949 dans la revue Esprit, a été réédité dans la

collection de poche, Libres-Fayard.

Agnès

TRIEBEL,

Raconte moi... La déportation

dans les camps nazis, préface de Marie-José

CHOMBART DE LAUWE, collection du citoyen, Nouvelle Arche

de Noé éditions, 2003. Agnès

TRIEBEL,

Raconte moi... La déportation

dans les camps nazis, préface de Marie-José

CHOMBART DE LAUWE, collection du citoyen, Nouvelle Arche

de Noé éditions, 2003.

Annette

WIEVIORKA, Auschwitz expliqué

à ma fille, Paris, Le Seuil, 1999. Annette

WIEVIORKA, Auschwitz expliqué

à ma fille, Paris, Le Seuil, 1999.

Sur

la Shoah, ensemble

pédagogique composé de 10 ouvrages et de 4 affiches,

CNDP / CRDP de Bourgogne, 1998 : Sur

la Shoah, ensemble

pédagogique composé de 10 ouvrages et de 4 affiches,

CNDP / CRDP de Bourgogne, 1998 :

- Jean-Michel

LECOMTE ( coordination ), Savoir

la Shoah, collection Documents, actes et rapports pour

l'éducation ;

- Christine SYREN,

Shoah, une bibliographie ;

- " Le mal impensable

? ", Philomène n° 10 ;

- Jean-Michel LECOMTE

et Nicolas GIACOMETTI,

Enseigner sur la Shoah,

Les carnets - collection pédagogique du CRDP de Bourgogne ;

- Philippe LE MAÎTRE,

Unicité de la Shoah,

Savoir et transmettre ;

- Didier MÉNY,

Shoah : limites de l'histoire,

Savoir et transmettre ;

- Pierre-Yves GAUDARD,

Shoah : l'impasse des explications

monocausales, Savoir et transmettre ;

- Philippe LE MAÎTRE,

Le catholique et la Shoah,

Savoir et transmettre ;

- Jean-François

FORGES, Shoah : le silence

français, Savoir et transmettre ;

- Jean-Michel LECOMTE,

Shoah et formation citoyenne,

Savoir et transmettre ;

-

Carte des camps de concentration et d'extermination

en Europe ;

- Carte du maillage

ferroviaire de l'Europe vers Auschwitz ;

- Carte de la France

des camps ;

- Plan d'Auschwitz-Birkenau,

camp d'extermination.

|