|

" Souvenirs

de guerre et de déportation

d'un ancien Maire de Reims 1944-1945 "

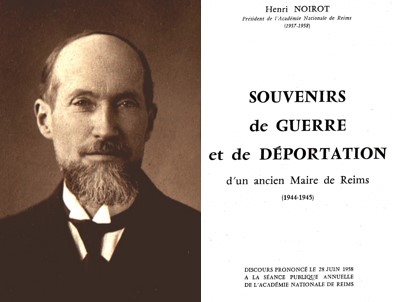

par Henti NOIROT

Discours

prononcé le 28 juin 1958 à la séance publique annuelle de l'Académie nationale

de Reims

__________________________________________________________________________________________________________

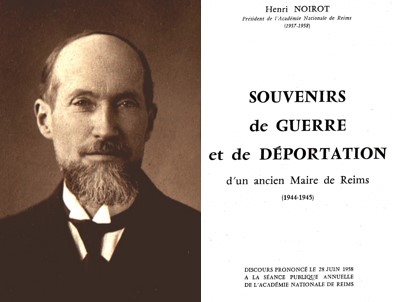

Henri NOIROT (1879-1972)

in Jean-Pierre et Jocelyne Husson,

La Résistance dans La Marne, dvd-rom,

AERI-Fondation de la Résistance et CRDP de Reims, 2013

Henri Noirot est né le 1er mars 1879 à Reims.

Industriel à Reims, juge au tribunal de commerce, il préside le conseil d’administration du Nord-Est, journal de la droite républicaine, seul quotidien avec L’Éclaireur de l’Est qui est autorisé à paraître sous contrôle allemand pendant l’Occupation.

Conseiller municipal de Reims élu sur la liste Marchandeau en 1935, maintenu et promu adjoint en 1941 par le gouvernement de Vichy, il est appelé au poste de maire de Reims en août 1943 à la suite de la démission de Joseph Bouvier.

Jugé trop mou par les autorités allemandes, il est arrêté le 15 juin 1944 à Reims avec six de ses adjoints et d’autres notables rémois.

Incarcéré à Châlons-sur-Marne, puis transféré à Compiègne, il est déporté le 28 juillet 1944 à Neuengamme (matricule 39 327) comme « personnalité-otage », et détenu dans le block des « proéminents ». Membre de l’« Université de Neuengamme » créée par Bertrand de Vogüé, il y donne une conférence sur " La laine et la flanelle de Reims ". Le 12 avril 1945, il est transféré à Theresienstadt, puis le 30 avril à Brezani, où il est libéré le 8 mai 1945. Il est rapatrié en France par avion, accueilli à Paris à l’Hôtel Lutétia.

Il rentre à Reims le 18 mai 1945.

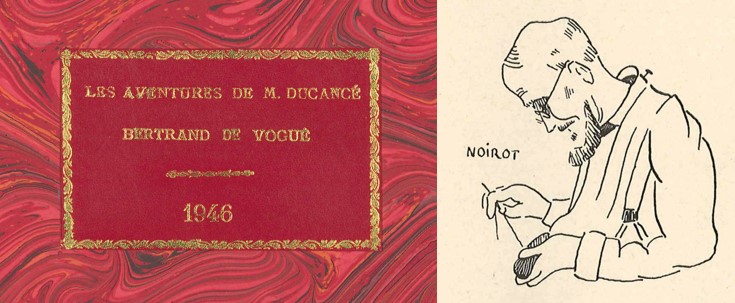

Il figure dans la galerie de dessins publiés en 1946 par Bertrand de Vogüé dans Les aventures de M. Ducancé, ouvrage illustré relatant la vie à Neuengamme des personnalités-otages qui y ont été déportées en juillet 1944.

Son portrait peint par Stéphane Lamarche en 1956, figure dans la galerie des maires de l’Hôtel de Ville de Reims

En 1958, Henri Noirot a présenté ses souvenirs de déportation à l’Académie nationale de Reims qu’il présidait

_____________________________________________________________________________________________

Avant-propos Reims pendant la guerre 1939-1945

Comme

toutes les ville de France, Reims a connu, sous l'occupation allemande,

des journées d'épreuves et de détresse : couvre-feu,

camouflage des lumières, séjours prolongés dans

les caves, en cas de bombardements ou de survol d'avions.

À

cela, il faut ajouter les rigueurs du rationnement alimentaire, les

cartes de pain, viande, sucre, beurre, huile, pommes de terre ; le

régime des rutabagas ; la pénurie de vêtements,

linge, chaussures… Ce sont de pénibles souvenirs, un peu

oubliés aujourd'hui.

Mais

les habitants souffrirent moralement davantage encore, dans une atmosphère

d'oppression et de terreur : un mot malheureux, une dénonciation

même injustifiée, suffisaient pour motiver un séjour

en prison ; la menace du travail obligatoire, en Allemagne, pesait

sur tous, hommes et femmes, jeunes filles même et, à

partir de 1943, les arrestations se multiplièrent.

La

tâche de la municipalité a été particulièrement

difficile, au cours de cette période ; dès 1940, des

fils téléphoniques ayant été coupés,

la ville avait dû fournir cent otages, et les membres du conseil

municipal (à l'exception d'un seul) s'étaient

inscrits en tête de la liste.

Très

vite, l'autorité allemande réquisitionna tout ce qui

lui était nécessaire : immeubles pour installer ses

bureaux, logements pour les officiers, bicyclettes et automobiles

privées, camions et la plupart des autobus. Le bureau des réquisitions,

à l'Hôtel de Ville, eut à soutenir des luttes

homériques, pour conserver à l'agriculture et au commerce

les chevaux, voitures et véhicules indispensables et assurer

à la population un ravitaillement régulier.

Par

la suite, il fallut donner satisfaction aux exigences les plus variées

; c'est ainsi qu'un jour, la municipalité dût fournir

des couverts d'argent pour la réception d'un général.

La

veille même de mon arrestation, le chef de la Kommandantur m'avait

demandé de lui envoyer des tableaux du musée pour orner

son bureau. En vain, je lui expliquai que je n'avais pas le droit

de disposer d'objets appartenant à la Ville ; il me déclara

qu'il passerait les prendre lui-même, le lendemain. J'eus l'heureuse

idée de convoquer aussitôt le conservateur du musée

pour lui dire de préparer d'urgence, dans une petite salle,

des toiles sans grande valeur, mais variées comme dimension

et comme genre.

Un

autre jour, au moment de la réquisition des objets en cuivre,

il manifesta son intention de prendre toutes les poignées de

porte de l'Hôtel de Ville.

Successivement,

l'ennemi avait enlevé plusieurs statues de bronze, les bustes

de Charles Arnould, Jantzy, Docteur Jolicoeur, Ambroise Petit, le

monument aux morts de l'armée noire, le génie ailé

de la fontaine Subé, ne laissant sur place que Colbert, Jeanne

d'Arc, Louis XV et Drouet d'Erlon. Ce dernier faillit subir le même

sort ; malgré le peu de valeur artistique de la statue, la

municipalité mit un point d'honneur à le sauver, en

alléguant la mauvaise impression que produirait cet enlèvement

sur la population, très attachée à ses gloires

locales. Après des pourparlers, l'autorité allemande

alla jusqu'à proposer de fournir, en échange, une statue

de pierre ; en traînant en longueur, on gagna la libération.

Il en fut de même pour les dessins de Kranach, au musée,

qui sont des pièces uniques d'une valeur inestimable et que

les Allemands voulaient nous ravir, offrant d'ailleurs, en contre

partie, des toiles de prix.

On

manquait de charbon à cette époque – sauf dans

les bureaux allemands toujours approvisionnés et parfaitement

chauffés – À l'Hôtel de Ville il était

impossible d'alimenter le chauffage central ; dans le cabinet du maire

et des adjoints, on avait installé des poêles qui brûlaient

quelques heures par jour et dont le tuyau traversait un carreau dans

le haut des fenêtres, ce qui donnait à cet édifice

un air misérable, contrastant singulièrement avec sa

majestueuse architecture.

La

municipalité, afin d'aider les Rémois à se chauffer,

se porta acquéreur de coupes de bois qu'elle fit exploiter,

pour en donner aux ménages pauvres. Afin

d'améliorer l'alimentation, elle décida d'utiliser des

terrains disponibles, aux environs immédiats de la ville, pour

des cultures municipales, où furent employés des chômeurs

; elle développa les cantines scolaires et créa une

porcherie municipale.

Une

installation fut montée, pour assainir, par la chaleur, les

viandes refusées par le service d'hygiène ; cette mesure

qui permettait de les vendre à des prix très bas, sans

danger pour la santé publique, ne prit d'ailleurs pas un grand

développement.

La

municipalité édicta encore d'autres mesures d'assistance

: secours travail aux femmes acceptant de travailler à la confection

de flanelles pour l'Intendance, aide aux mobilisés (colis),

foyer des femmes enceintes, ouvroir municipal, centre d'accueil d'enfants

à Villers-Allerand et avenue d'Épernay.

Depuis

l'institution du STO ( Service du travail obligatoire, qui réquisitionnait

des ouvriers pour les envoyer travailler en Allemagne ), il était

interdit de délivrer des cartes d'alimentation aux réfractaires

; la municipalité les dirigeait discrètement sur la

Sous-Préfecture qui les faisait engager au chemin de fer, sous

une fausse identité.

Au

début de 1944, la Kommandantur commença à exiger,

en outre, la fourniture de travailleurs civils, pour exécuter

des travaux de terrassement et de déblaiement, en particulier,

pour réparer les voies ferrées. Ce fut l'occasion de

nombreuses discussions avec l'autorité allemande. Celle-ci

avait commencé par réquisitionner les ouvriers mis en

chômage par la fermeture de plusieurs usines ; mais, en raison

des risques courus, ( l'aviation anglaise bombardait fréquemment

la ligne et les dépôts de locomotives ) la municipalité

trouva plus équitable d'établir une liste générale

de tous les hommes, par classe de mobilisation ; ainsi, employés,

fonctionnaires, ouvriers, oisifs, carrières libérales

participèrent, à raison de 1 000 par jour, à

tour de rôle, à ce travail particulièrement pénible,

à partir d'avril-mai, en raison de la grande chaleur. Le maire

et les adjoints visitèrent, à plusieurs reprises, les

chantiers et organisèrent des distributions d'eau, pour permettre

aux travailleurs de se désaltérer.

Dès

le début de ces réquisitions, il avait été

possible de faire admettre un service de visite préalable ;

les médecins se montraient naturellement très compréhensifs

et malgré les 1 200 désignés quotidiennement,

le chiffre imposé de 1 000 était loin d'être atteint,

ce qui attirait des réclamations acerbes. La Préfecture

avait exempté la police, les pompiers, les ponts et chaussées,

les boulangers ; de son côté, la Kommandantur s'attribuait

le droit d'exonérer certaines catégories : services

publics, électricité, gaz, usines travaillant pour l'armée

allemande, chauffeurs, garagistes ou simplement telle ou telle « persona

grata ». C'est ainsi que le secrétaire de la milice,

ayant sollicité une exemption, sous prétexte qu'il était

seul dans son service et ayant essuyé un refus catégorique

du maire, s'adressa aux Allemands qui firent parvenir à l'Hôtel

de Ville une note de service, prescrivant de le rayer de la liste.

Au

fur et à mesure que les avions alliés multipliaient

leurs raids, l'armée allemande devenait plus exigeante ; il

fallut fournir, de jour et de nuit, des sentinelles, le long des voies

ferrées.

Un

jour, une corvée ayant été désignée

pour combler des trous d'obus sur le terrain d'aviation de Courcy,

je protestai contre l'emploi de main d'œuvre civile sur un terrain

miliaire. En l'absence du chef de la Kommandantur, je me mis en rapport

avec son adjoint qui me promit une réponse pour le soir même

; j'en pris acte, en lui déclarant que je suspendais le service,

en attendant une décision. Comme elle ne vint pas, je m'abstins

d'envoyer les travailleurs, le lendemain matin. Mais un ordre d'arrestation

fut lancé contre le maire de Reims et ne fut rapporté

que sur l'intervention de la Préfecture qui donna l'ordre de

faire partir la corvée.

En

octobre 1943, la municipalité avait fait évacuer les

locaux du groupe scolaire de la Maison Blanche, en prévision

de bombardements anglais ; elle avait réinstallé les

écoles de filles et de garçons au patronage de Saint-Louis

que l'abbé Donnay avait offert pour les loger, ainsi que dans

des locaux municipaux et à la Cité-Jardin de l'Office

d'habitations à bon marché.

En

1944, les services municipaux procédèrent méthodiquement

à la détermination des zones dangereuses et des mesures

furent prises pour évacuer, d'abord les écoles, puis

tous les habitants et les transférer dans des maisons inoccupées

d'autres quartiers. Un recensement fut fait des locaux disponibles

; d'accord avec la Sous-Préfecture, les conseillers municipaux

firent des tournées, dans les localités voisines, pour

y rechercher les possibilités de logement.

Enfin

un plan fut établi en prévision de la libération.

À la fin d'avril 1944, la municipalité avait commencé

à étudier le transfert du Collège moderne et

technique, en raison du voisinage du pont de Laon, lorsque se produisit

le premier bombardement de la ville (1er mai). Visant

certainement le dépôt de locomotives, l'aviation anglaise

lâcha ses bombes sur le quartier ouvrier du Maroc, heureusement

à peu près désert (c'était un dimanche),

causant vingt-cinq morts et de nombreux blessés. En entendant

le ronronnement des moteurs, je montai dans ma chambre, au premier

étage : l'effet était saisissant : on eût dit

que, du haut des nuages, se déversaient des tombereaux de décombres,

soulevant une poussière épaisse : quelques secondes

après, un terrifiant roulement de tonnerre ébranlait

l'atmosphère.

Je

me rendis aussitôt sur les lieux du sinistre, où arrivait

déjà la Croix-Rouge. Le spectacle était celui

d'un paysage dévasté par un cyclone : la plupart des

maisons, de construction légère, effondrées,

un monceau de décombres, des entonnoirs, des enchevêtrements

de poutres… Les secours furent immédiatement organisés,

avec le concours de la police. Les sauveteurs évacuèrent

d'abord les blessés, puis se mirent à la recherche et

au transport des cadavres, cependant que quelques bombes continuaient

encore à exploser, mais sans faire de nouvelles victimes.

Le

maire, dans la séance du conseil municipal du 4 mai, évoqua

l'horreur de cette journée et fit voter une résolution

mettant les frais des obsèques à la charge de la Ville.

Quelques

jours plus tard, un bombardement eut lieu sur le faubourg de Laon.

Des infirmières et des jeunes gens du Centre Belin qui, dès

les premiers moments, étaient venus offrir leurs services,

se réfugièrent, à l'arrivée d'une seconde

vague d'avions, dans un abri de la Place Luton, où ils furent

tous tués, à l'exception d'un seul, une bombe ayant

éclaté à l'entrée de l'abri. Leurs corps

furent déposés à l'église Saint-Maurice,

où une foule émue put défiler devant eux (30

mai 1944).

Les

Allemands devenaient nerveux. Le débarquement anglais (1er

juin) [sic], fut suivi de nombreuses arrestations

: M. Bertrand de Mun, président honoraire de la Chambre de

Commerce, qui fut relâché peu après, Jacques Détré

qui fut torturé au siège de la Gestapo, rue Jeanne d'Arc

et succomba aux brutalités qu'il y subit, pour avoir héroïquement

refusé de parler, le docteur Quentin, Jean Droit avoué,

et d'autres.

Peut

être, les groupements germanophiles, en particulier la milice,

sont-ils à l'origine de ces arrestations et il semble bien

que ce soit sur leurs indications que fut opérée, à

Reims, l'arrestation du maire, des adjoints et de diverses personnalités,

le 15 juin.

La

même opération avait déjà été

faite, ou se fit, par la suite, dans les départements où

les Gestapos locales choisirent leurs victimes, suivant leur inspiration,

dans toutes les classes de la société : maires, préfets,

industriels, ecclésiastiques, ouvriers communistes et militants

syndicalistes ; on peut supposer qu'elles poursuivaient le but de

mettre hors d'état de nuire toutes les personnes susceptibles

d'apporter leur aide à l'envahisseur, ou de se procurer des

otages.

Il

est à présumer que le gouvernement français intervint

pour faire cesser ses rafles, car elles ne se poursuivirent pas ;

mais les trois cent cinquante personnes déjà arrêtées

ne furent pas relâchées et, après un séjour

plus ou moins prolongé en prison et au camp de Compiègne,

furent déportées en Allemagne, au camp de Neuengamme,

près d'Hambourg où elles formèrent notre groupe

de déportés politiques ou Sonderhäftlinge

(prisonniers spéciaux).

L'arrestation

de la municipalité

Le

15 juin 1944, à 7 heures et demie du matin. On sonne chez moi,

je vais ouvrir et me trouve nez à nez avec un sous-officier

allemand et, derrière lui, deux soldats armés de mitraillettes

; une automobile attend. Je demande le temps nécessaire pour

m'habiller et déjeuner ; il consent, mais, dès lors,

ne me quitte plus d'une semelle et m'accompagne jusque dans mon cabinet

de toilette. Il ne m'autorise pas à téléphoner

à la mairie.

Arrivé

à la Gestapo, rue Jeanne d'Arc, je retrouve un certain nombre

de Rémois qui ont été arrêtés au

saut du lit ou à leur bureau : Mme Douce, présidente

de la Croix-Rouge ; Mme Krug, présidente du Retour à

Reims ; MM. Hodin, Tixier, Jardelle, Huet, de Vogüé,

Clignet, adjoints au maire ; Denieuil, procureur de la République

: Gény, secrétaire général de la Sous-Préfecture

; Réville, président de la Chambre de Commerce ; Faivre,

contrôleur principal des Contributions Indirectes ; Thiébault,

ingénieur des Ponts et Chaussées ; Drapier, directeur

de la SPDE. Quelques autres personnes qui furent relâchées

au bout de quelques jours (en même temps que Mmes Douce et

Krug, MM Hodin et Tixier).

Nous

sommes soumis à un bref interrogatoire d'identité, puis

on nous autorise à téléphoner à nos familles

pour demander des vivres et du linge. Au début de l'après-midi,

un autocar vient nous prendre et nous dépose à la prison

de Châlons ; celle de Reims était en partie détruite

par des obus. Sans doute, avions-nous été recommandés,

car on nous laisse nos papiers, nos vivres et notre linge, nous prenant

seulement les bouteilles de vin ou alcool.

Une

lourde porte, à double verrou, munie d'un guichet, se referme

sur nous ; nous sommes dix dans une cellule de cinq mètres

de long sur trois de large, éclairée par une étroite

fenêtre, garnie de barreaux et percée à 2 m 50

au-dessus du sol.

Des

couchettes à double étage, munies de paillasses et d'une

couverture ; un lavabo, une table, deux chaises, un seau hygiénique

complètent le mobilier.

Nous

ne quittons guère notre prison que pour faire deux courtes

promenades, dans une cour, matin et soir. Le moral reste bon néanmoins

; nous avons apporté des livres, des cartes, un jeu de dames

et nous passons de longues heures, à échanger nos idées

et nos pronostics.

Régime

: le matin une sorte de viandox, à midi soupe aux pois (rarement

aux haricots et nouilles), le soir soupe aux pommes de terre, servie

dans les gamelles de l'armée ; pain en quantité suffisante.

Notre menu est largement corsé par les colis de la Croix Rouge,

par nos provisions et par celles que, dès le premier jour,

nos amis de Reims et de Châlons nous apportent ou nous envoient

: conserves, fromages, fruits ; malgré l'interdiction formelle,

nous nous procurons même du vin, grâce à la complicité

d'un gardien très corruptible ; nous profitons de cette abondance

pour ravitailler nos voisins qui sont de corvée, pour nous

apporter la soupe.

Deux

détenus français de droit commun qui ont su s'assurer

des intelligences dans la place, ont la clef de notre guichet ; ils

peuvent sortir de la prison, mettent nos lettres à la poste

et nous apportent notre courrier, arrivé dans un café

voisin, des cigarettes, du papier, du vin…

Le

soir, des sentinelles font des rondes ; et jettent, en passant, un

coup d'œil au travers du judas ; elles échangent volontiers

quelques mots avec nous, mendient, sans vergogne des cigarettes et

du pain et nous disent leur lassitude de la guerre.

Bien

vite, des visites s'organisent ; les femmes, enfants et amis peuvent

venir nous voir, au prix d'un voyage fatigant, grâce à

l'amabilité de la Croix-Rouge, de la Cie du Gaz, de Mignot

qui fournissent des camions. Ce sont, malheureusement, de courtes

visites de quelques minutes, dans un couloir ; nous apprenons ainsi

que le conseil municipal s'est réuni et a nommé 6 conseillers

délégués pour remplacer le maire et les adjoints.

Le

22, Reims est bombardée ; nous l'apprenons le lendemain ; c'est

une journée de cafard, nous savons qu'il y a des victimes et

nous ressentons douloureusement l'éloignement de nos familles

qui n'ont pas eu le réconfort de notre présence. J'ai

été informé, par la suite, qu'une bombe était

tombée sur le monument aux Morts.

Le

5 juillet, un sous-officier vient nous interroger ; il nous pose des

questions fantaisistes, nous demande si nous sommes francs-maçons,

germanophobes, anglophiles. Il assure certains d'entre nous que nous

n'irons pas en Allemagne et que nous serons relâchés,

dès que les Anglais auront été rejetés

à la mer (!)

Le

bruit avait couru de notre prochain départ ; aussi avions-nous

partagé nos vivres et préparé nos paquetages

; nous eûmes la dernière satisfaction de pouvoir nous

offrir, le 14, en l'honneur de la fête nationale, un déjeuner

de gala arrosé de Clicquot. Notre gardien avait fermé

les yeux. Bref, cette prison était presque un paradis ; mais

nous n'allions pas tarder à connaître l'enfer.

À

14 heures, les cars nous chargent dans la cour, avec d'autres détenus

; nos bagages sont entassés sur le toit ; aux fenêtres

de la cuisine, des femmes pleurent et font des signes d'adieu à

un vieux paysan qui monte à côté de nous. Le terme

de notre voyage était le camp de Royallieu, à Compiègne.

Le camp de Royallieu

Nous

sommes une cinquantaine, au camp C, une ancienne caserne, en rez-de-chaussée,

donnant sur la campagne et entourée de fils barbelés,

avec des miradors sur les côtés (sorte d'observatoires) où les sentinelles veillent pour éviter toute évasion.

Il est interdit de sortir des bâtiments après la nuit

tombée. On nous avertit que nous devons saluer, non seulement

les officiers et sous-officiers mais même les simples soldats

allemands et répondre à l'appel du soir. Nous sommes

fouillés et on nous prend nos papiers d'identité, couteaux,

billets de banque sauf 600 francs.

Nous

pouvons continuer à recevoir des visites, en présence

d'un interprète ; mais le voyage est pénible pour les

familles, faute de moyens de transport faciles.

Un

de nos compagnons est Monseigneur Théas, l'actuel [en

1958] évêque de Lourdes, qui ne sera pas déporté,

les Allemands ayant sans doute redouté que sa forte personnalité

ne suscite des mouvements de révolte en Allemagne.

À

côté de nous, se trouve le camp A où sont rassemblés

les détenus qui ont été arrêtés

isolément et dont le régime ressemble au nôtre

: une sorte de vie de caserne.

Toutes

les semaines, un contingent de 2 000, environ, part pour l'Allemagne.

Une

huitaine de jours après, nous apprenons l'avance des Anglais,

en France ; et après nous avoir fait passer aux douches, on

nous distribue du pain et du saucisson pour trois jours et on nous

emmène en gare.

Le voyage de Compiègne à Neuengamme

Les

détenus du camp A sont déjà sur le quai ; ils

sont déshabillés entièrement, à l'exception

de leur chemise et de leur caleçon, pour rendre plus difficile

une évasion ; leurs vêtements sont chargés dans

un wagon spécial ; ce traitement nous est épargné

et nous conservons nos costumes, pour prendre place dans le wagon

à bestiaux qui sera notre cantonnement pendant trois nuits

et deux jours.

Nous

sommes partis 40 du camp C ; nous avons donc pu nous étendre

la nuit, sur un peu de paille, serrés les uns contre les autres,

chacun ayant, dans l'estomac, les pieds de son voisin d'en face ;

dans un coin, une cruche d'eau ; dans un autre, une tinette qui sera

largement utilisée, certains d'entre-nous ayant la dysenterie

et qui, secouée par les cahots, éclabousse les voisins,

malgré la paille dont elle est garnie d'un liquide peu odorant.

Mais

nos camarades du camp A sont parfois entassés à 70 par

wagon ; nous devons, par comparaison, nous trouver presque heureux.

Le

temps est couvert, nous éviterons donc la chaleur torride qui

serait intolérable, dans ces wagons fermés et cadenassés

; nous n'avons d'air que par la petite lucarne du haut, garnie de

fil de fer barbelé.

Le

convoi démarre à la nuit, avec des arrêts fréquents

; le lendemain, nous sommes debout de bonne heure, un peu courbaturés

et constatons que nous approchons de Reims. À la faveur d'un

court arrêt, nous pouvons échanger, à travers

la lucarne, quelques mots avec le sous-chef de gare et le secrétaire,

M. Renard ; nous leur demandons de prévenir nos familles mais

bientôt nous repartons et, avec des larmes dans les yeux, nous

voyons disparaître la cathédrale ; cette fois, nous sommes

coupés de tout ce qui fut notre vie : femmes, enfants, famille,

patrie.

À

Amagne, une heureuse surprise nous attend. La Croix Rouge fait ouvrir

nos wagons et nous offre du pain blanc, du sucre, des boîtes

de sardine. On ne dira jamais assez, quel dévouement elle a

montré pendant toute la guerre et quelle reconnaissance lui

doivent les déportés et les prisonniers.

Elle

fait remplir notre cruche d'eau ; le précieux liquide est rapidement

partagé et consommé et nous songeons aux convois qui

firent le trajet sans aucune boisson et dans lesquels plusieurs détenus

étaient morts en arrivant.

Nous

sommes naturellement dans l'impossibilité de nous nettoyer

; nos mains sont noires, la sueur laisse des traces dans la poussière

qui couvre nos visages ; les barbes non rasées donnent déjà,

à certains, une physionomie de bagnards.

Drame

rapide

Nous

roulons à travers les Ardennes la locomotive souffle dans la

côte et l'allure se ralentit ; soudain des coups de feu retentissent

; un arrêt brusque ; on entend des éclats de voix et

la porte de notre wagon est brutalement ouverte ; un sous-officier

monte et inspecte rapidement notre groupe ; une évasion vient

de se produire et les gardes ont tiré sur les fuyards. Des

soldats circulent sur la voie, pénétrant successivement

dans tous les wagons. La porte du nôtre est refermée

mais, par les fentes, nous voyons deux hommes poussés, à

coups de crosses, sur la voie contiguë. On les fait coucher,

la figure contre terre, un soldat s'approche, la mitraillette sous

le bras, il décharge deux fois son arme dans la nuque des malheureux.

Plusieurs d'entre nous ont détourné la tête ; d'autres

ne peuvent détacher leurs yeux de l'affreux spectacle ; les

corps sont secoués d'un dernier soubresaut et le convoi repart

lentement. Deux de nos camarades avaient déjà été

fusillés à Soissons.

Peu

après, la porte s'ouvre ; un officier surgit, revolver au côté.

Comme il ne paraît pas avoir d'intentions hostiles, notre camarade

de Vogüe lui exprime courageusement notre douloureuse émotion.

« Je suis un homme comme vous, réplique-t-il en

allemand ; mais je suis, avant tout, un soldat et, comme tel, je dois

exécuter les ordres reçus. Des hommes ont scié

les planches de leur wagon et tenté de s'évader ; la

sanction a été appliquée immédiatement

; j'ai prévenu, qu'en cas de récidive, dans une des

voitures, un certain nombre des occupants seraient fusillés

». Puis, sans transition, il ajoute : « Je vais regagner

Compiègne et vous remettre entre les mains d'un nouveau détachement

qui vous conduira à destination ; je n'ai pas le droit de vous

la révéler. Certains d'entre vous auront, sans doute,

l'occasion de travailler utilement en Allemagne, peut-être d'occuper

certains postes ; il faut vous persuader que vous avez avantage à

le faire. L'Allemagne et la France doivent s'unir contre l'ennemi

commun (la Russie) ».

Il

s'en va, nous laissant tout éberlués par cette déclaration

; est-elle sincère ? est-elle l'expression d'un sentiment

personnel ou d'une propagande officielle ?

Après

trois nuits de voyage, le 31 juillet au petit jour, nous sommes arrivés

à Hambourg maritime. Devant nos yeux, les quais du port sont

démolis, les grues de guingois sur leurs bases ; des mâts

de navires émergent des bassins ; au plus loin que la vue se

porte, ce ne sont que dévastations ; mais nous ne découvrons

rien de la ville elle-même.

Bientôt,

nous apercevons un vaste camp, avec des baraquements, des miradors,

des fils barbelés ; nous sommes arrivés ; le train s'arrête.

On entend des commandements rauques, cependant que les wagons voisins

s'ouvrent ; on perçoit une ruée de troupeau humain,

au milieu d'aboiements furieux ; puis notre porte est tirée

; tous nos codétenus, en chemise, courent, poursuivis par les

soldats armées de lanières, avec lesquelles ils frappent

les retardataires ; nous nous précipitons dehors, la vue des

chiens-loups, tenus en laisse, les hurlements « Raus,

los, los » nous donnent des jambes et, rapidement,

nous sommes en rangs par cinq, sur la route, attendant des ordres.

Le camp de Neuengamme

Une

vaste esplanade en ciment ; à droite et à gauche des

baraques, ornées de petites boîtes oblongues garnies

de verdure ; le camp lui-même est entouré de plates-bandes,

où alternent fleurs et légumes, qui leur donnent, au

premier abord, un aspect riant ; mais les yeux se portent bien vite

sur les barbelés qui ceinturent chaque bâtiment, courant

sur des poteaux à peine équarris et passés au

goudron. C'est l'image du perpétuel contraste allemand : le

luxe, sans cesse, côtoie la misère. Des détenus,

qui circulent, en corvée, avec des soldats allemands, nous

crient de bons conseils : « Ne buvez pas d'eau ! »,

mais nous mourrons de soif ; l'un d'entre nous se trouve mal et s'affale

à terre. On nous apporte des écuelles contenant environ

deux litres d'eau, une par file de cinq et, après un moment

d'hésitation, devant cette promiscuité, nous buvons

avec délices.

Après

un appel, nous recevons une plaque matricule, à porter au cou

; je ne suis plus que le 39.327 ; puis c'est la douche, après

avoir déposé argent, bijoux et vivres ; avec regret

je donne ma montre qu'un soldat place dans un sachet de papier, mais

je garde mon alliance dans ma bouche ; nos effets sont mis dans un

sac pour la désinfection et nous recevons une chemise, un pantalon

et une veste, marqués d'une croix jaune (pour rendre plus

difficiles les évasions) le tout rapiécé, déteint

mais propre. On nous rendra nos effets, quelques jours après,

étuvés.

Toutes

les baraques dites « blocs » sont commandées par

un chef qui est, généralement, un condamné de

doit commun allemand, assisté d'adjoints (Vorarbeiter).

Nous

gagnons le bloc 12 qui jouit d'un régime un peu spécial

; il est habité par des déportés politiques français,

arrêtés comme nous et qui ne sont pas astreints au travail.

Nous y sommes reçus par R…., un député,

qui semble commander le groupe et nous reçoit d'une façon

charmante. Comme tous les lits sont garnis, certains camarades ont

décidé de coucher à deux, pour nous abandonner

leur place, afin que nous puissions nous reposer, après ces

trois nuits exténuantes.

Les

couchettes à trois étages sont garnies d'une paillasse

remplie de copeaux de bois. Celle-ci s'aplatit vite et atténue

à peine la dureté de la planche ; mais elle a un avantage

: les parasites ne s'y mettent pas et nous n'en avons jamais eu à

Neuengamme.

Au

centre du bâtiment, un espace vide avec tables et bancs sert

de réfectoire ; mais, vu son exiguïté, il faut

organiser trois services.

Le

menu est maigre ; le matin une sorte de tisanes avec 100 grammes de

pain ; à midi, soupe aux choux ou aux navets ; le soir 200

grammes de pain, avec une rondelle de saucisson, remplacée

parfois par une cuillerée de confitures ou du fromage. Cette

nourriture presque exclusivement aqueuse dispose à la dysenterie.

Nous sommes descendus d'un degré dans la misère ; pourtant

il y a plus malheureux que nous, ainsi que nous expliquent nos anciens.

La vie des blocs de travail

Lorsque

notre convoi, dont faisait partie Albert Sarraut, est arrivé,

un soir, il y a quinze jours, nous dit l'un deux, nous avons été

immédiatement dirigés vers « la Cave »

où nous sommes restés, sans manger ni boire, jusqu'au

lendemain matin. Debout, empilés dans un espace restreint,

manquant d'air, certains s'évanouirent et durent être

évacués ; les geôliers commencèrent à

nous passer, cheveux et barbe, à la tondeuse, puis avec quelques

coups de rasoir, à éliminer, sans aucun ménagement,

devant et derrière, tous les poils jugés superflus.

C'est alors que le préfet Dommange demanda à parler

au commandant du camp et, malgré les coups, réussit

à faire entendre ses protestations contre le traitement ignominieux

qu'on voulait appliquer à un ancien président du conseil

français, à des ministres, parlementaires et magistrats.

Un

scrupule saisit les exécuteurs, et après une conversation

téléphonique avec Berlin, un tri fut fait : ministres,

députés, sénateurs, ecclésiastiques furent

mis à part et constituèrent un groupement auquel fut

donné le nom de Sonderhäflinge (prisonniers spéciaux) ; il fut dispensé du travail et put conserver ses valises,

habits, linge et provisions ; mais là se bornèrent les

avantages.

Quelques

jours après, tous ceux qui avaient été arrêtés

par la même mesure générale, comme suspects, qu'ils

fussent d'ailleurs commerçants, fonctionnaires ou ouvriers,

furent adjoints au groupe, à l'exception de ceux dont la fiche

mentionnait des inculpations précises ; parmi ceux-là,

peu nombreux, figuraient deux préfets (dont Dommange) ; ils

furent versés dans les blocs de travailleurs.

C'est

ainsi que notre groupe de Reims fut affecté à ce groupement.

Peut-être,

les Allemands eurent-ils, à l'époque, l'idée

que ces Sonderhäftlinge pourraient éventuellement

servir de monnaie d'échange ; craignirent-ils, sous leur influence,

l'éclosion de mutineries ? En tout cas, ils furent soigneusement

séparés, dans un bloc à part, mais, par une singulière

inconséquence, on continua à les entasser dans les mêmes

abris, en cas d'alerte.

Et

voici le régime des blocs de travailleurs.

Lever

à 5 heures, rassemblement dans l'étroite cour longeant

le bâtiment, où les bagnards attendent, debout, par tous

les temps, le départ au travail à 7 heures. La

nourriture est la même que la nôtre avec, en plus, un

léger cassecroûte à 10 heures, accompagné

de 100 grammes de pain. Retour à midi, déjeuner, à

nouveau travail jusqu'à 17 heures. Puis appel, récréation

jusqu'au dîner à 19 heures et coucher à deux par

lit.

Le

travailleur n'a, pour tout costume, qu'une chemise, un pantalon et

une veste à croix jaune, un chapeau également bariolé,

une paire de semelles en bois, avec des courroies ; mais ni mouchoirs,

ni papiers, ni couteaux ; des fouilles sont opérées

inopinément et les délinquants sont battus.

Les

coups de toutes sortes sont la monnaie courante ; lors des appels,

les SS accélèrent le mouvement, à grands coups

de lanières de cuir ou de nerfs de bœuf. Les claques,

les coups de point en pleine figure pleuvent, sous le moindre prétexte

et la malheureuse victime doit les recevoir sans broncher ; un mouvement

de révolte entraînerait immédiatement la pendaison.

Le

camp abrite toutes les nationalités : Allemands, Français,

Belges, Hollandais, Danois, Yougoslaves, Polonais, Russes.

À

côté des travailleurs à croix jaune, existent

des bagnards en costume rayé ; ceux-là sont détachés

en Kommandos pour des travaux de tranchées, déblaiement

ou terrassement. Les jeunes préfèrent ces Kommandos

au camp, malgré le travail plus pénible, parce qu'ils

sont, pendant cette période, mieux nourris et moins brutalisés.

Les secrétaires, infirmiers, et médecins sont en rayé,

ainsi que les musiciens, car il y a des musiciens, une fanfare de

cirque, composée de cuivres, d'ocarinas et d'une grosse caisse,

qui accompagne le départ au travail, au pas cadencé.

Le

dimanche, le travail est suspendu l'après-midi, la musique

joue sur l'esplanade ; les volontaires organisent des matches de football

ou de boxe.

Parfois,

on voit passer un troupeau lamentable de manchots, bossus, unijambistes

; ce sont ceux qui, incapables de travailler, vont éplucher

les légumes à la cuisine. Les plus de 60 ans sont employés

à une besogne spéciale : ils sont assis et font, avec

de vieux chiffons, des sortes de tresses qui serviront à confectionner

des couvertures, mais comme, faute de baraquements, il doivent se

tenir dehors, leur sort, en hiver ou par la pluie, est plus dur encore.

Tout

rapport nous est interdit avec les travailleurs mais, à la

faveur des récréations ou des jeux du dimanche, nombreux

sont ceux qui, au risque d'une correction, viennent nous parler au

travers des barbelés. Nous avons vu là l'avoué

Droit, le liquidateur Poupart, Dompmartin, entrepreneur, Berland de

la SPDE, Docq, secrétaire de la Bourse du Travail, le marquis

de Moustiers, le préfet Dommange…. Des Russes ou des Polonais,

parmi lesquels il y a des enfants, de 12 ou 13 ans, viennent mendier

un peu de nourriture, restes de soupe, croûtes de pain, épluchures

de pommes de terre, sur lesquels ils se jettent avec voracité.

Nous

apprenons ainsi par des secrétaires qui ont entendu la radio,

quelques bribes de nouvelles ; nous savons que Paris est virtuellement

dégagé et sommes anxieux pour Reims, mais nous lisons

bientôt, entre les lignes des communiqués, qu'il n'y

a pas eu de combats, autour de notre ville et que l'ennemi a dû

fuir à toute vitesse.

La

loi du camp c'est le marché noir. Les travailleurs touchent,

chaque semaine, une paie dérisoire avec laquelle ils achètent,

à la cantine, des cigarettes et des vivres ; nous avons, de

notre côté, conservé quelques billets de banque

; nous pouvons ainsi nous procurer au travers des barbelés,

du fil, des aiguilles, du savon, du linge, probablement pillé

par les plus audacieux, au magasin d'habillement, où sont entassés

les effets ayant appartenu aux déportés et aux morts.

Mais la véritable unité monétaire, c'est la cigarette,

car certains préfèrent encore fumer que manger.

La

loi du camp c'est aussi la loi de la jungle, le vol qui finira, hélas

! par se manifester aussi dans notre groupe.

Le

2 août on nous transfère dans les Revier, bâtiments

de l'ancienne infirmerie ; ce sont des baraques, divisées en

petites chambres, d'environ 35 lits à deux ou trois étages.

Nous sommes là 350 prisonniers spéciaux, arrêtés

dans les mêmes conditions. C'est le milieu le plus hétéroclite

qu'on puisse rêver : un ancien président du Conseil,

Albert Sarraut, deux ministres, une demi douzaine de parlementaires,

des préfets, des magistrats, Monseigneur de Solages qui dirige

la faculté catholique de Toulouse et fait très bon ménage

avec le recteur de l'Université, avec lequel il discute de

mathématiques, des médecins, des avocats, beaucoup de

maires, des commerçants, des cultivateurs, des ouvriers provenant

de milieux syndicalistes et communistes : comme âge, de 16 à

75 ans. Tout ce monde, fort peu fait pour vivre ensemble s'et groupé

par régions : Bourguignons, Champenois, Lorrains, Toulousains,

etc… Les camarades m'ont nommé Chef du groupe Champagne.

Quelques

jours après, arrive un contingent d'Alsaciens, pour la plupart

de jeunes fonctionnaires qui n'ont pas voulu s'enrôler dans

l'armée allemande, gais, causeurs, souvent même imprudents

dans leur conversation ; quelle animation ils apportent. Hélas

! trois mois après, ils devaient être brutalement enlevés

pour être incorporés dans les blocs de travailleurs.

Nous avons supposé que les Boches s'étaient vengés

de la perte de l'Alsace. Beaucoup ne sont pas revenus.

Au

début de septembre c'est un groupe de policiers danois en uniformes

rutilants ; ils sont logés dans un bloc spécial,

conservent leurs vêtements et n'ont pas les cheveux coupés

mais ils travaillent ; ils repartent une semaine plus tard.

Le

froid commence à faire son apparition ; on nous autorise à

aller prendre dans nos valises des pardessus et vêtements chauds

; grâce à un paquet de tabac, je peux jeter, dans une

couverture, des sandales, mon couteau, des cigarettes, du savon, des

brochures mais ni lettres, ni portefeuille.

7

septembre : un Polonais a tenté de s'évader

; nous le voyons rentrer, escorté par les chiens qui le mordent

et lui mettent les vêtements en lambeaux. Les SS l'accablent

de coups, avant de le réintégrer dans son bloc.

Quelques

jours plus tard, un détenu traverse l'esplanade en courant,

poursuivi par les soldats armés de lanières ; hurlant

de peur, il est bientôt rattrapé, trébuche et

tombe ; les soldats continuent à le battre et le bourrent de

coups de pieds ; il finit par se relever, ensanglanté en boitant

lamentablement.

Le

30, nous voyons défiler en rangs, mais attachés, une

trentaine de pauvres bougres, qui se dirigent vers « Le Mitard

», sans un geste de protestation, sans un cri. Ils se placent

devant la porte du bâtiment, attendant leur tour d'être

pendus. Quelques minutes de torture morale ! Mais ils ont tant souffert

que tout réflexe de réaction a disparu chez eux.

Le

mitard est une cellule sombre où l'on enferme, à peu

près sans nourriture, les détenus pour la moindre faute

; elle touche à la salle d'exécution et n'en est souvent

que l'antichambre. Avant l'exécution, les condamnés

sont mis à nu ; les vêtements et le linge sont ramassés

et envoyés à l'étuve. Les corps vont au four

crématoire mais auparavant, les dents d'or sont soigneusement

arrachées.

1er

octobre : les hommes de corvée qui nous

apportent la marmite de soupe font un faux mouvement ; elle bascule

; aussitôt tous sont à quatre pattes avec leurs cuillers

qu'ils sortent de leur poche et avalent goulûment ce qu'ils

peuvent ramasser sur le macadam.

Les

appels

Chaque

soir à 17 heures tous les détenus du camp – notre groupe

compris – se rassemblent sur l'esplanade. Bien souvent se révèlent

des manquants, malades, partis en Kommandos ; un jour même,

trois morts nécessitèrent de longues recherches. Et

au soleil ou sous la pluie, l'appel dure une demi-heure , une heure

et jusqu'à deux heures et demie (le camp contient 10 000 détenus).

Alertes et abris

Dès

que la sirène a annoncé une présomption d'alerte,

c'est un branle-bas général de préparation et,

quand sonne l'alerte, c'est une ruée vers la cave d'un bâtiment

en briques, situé à l'extrémité du camp.

La nuit, comme l'électricité s'éteint, il faut

courir dans l'obscurité, au risque de trébucher dans

un trou. Les SS en profitent pour distribuer, au hasard, une ample

provision de coups de fouet. Chaque nuit voit au moins une alerte,

quelquefois deux ou trois.

La

cave est un simple sous-sol, qui préserverait des éclats,

mais serait crevé par la plus petite bombe d'avion. La véritable

raison de ces rassemblements aux abris n'est pas de préserver

nos vies, mais d'éviter des évasions à la faveur

du bombardement. Le séjour dans cette cave est pénible

à la lueur de quelques ampoules bleues ; on manque d'air dans

cette agglomération d'hommes qui causent, chantent et fument

; il se prolonge souvent une heure ou deux, quelques-uns se laissent

tomber au milieu des gravats et des flaques d'eau. Il est prudent,

dans ces rassemblements, où foisonnent des éléments

douteux, de surveiller sa coiffure ou ses proches.

Et

que de bronchites en perspective pour l'hiver.

La visite médicale à

l'infirmerie

Chaque

matin a lieu une visite médicale, passée par deux ou

trois médecins de notre groupe ; les malades sont nombreux

au fur et à mesure qu'apparaissent les brouillards d'automne

; par contre, les médicaments sont en quantité insuffisante,

même les plus simples. Quelques-uns des nôtres se sont

improvisés infirmiers. Il y a une visite allemande, pour les

grands malades et une infirmerie allemande ; à côté

de celle-ci est un petit bâtiment que nous appelons la chambre

des condamnés à mort ; les malades sont mis là,

dès qu'ils sont considérés comme inguérissables,

sans médicaments et sans soins ; tous les matins, seulement,

on enlève les morts.

Le nouveau camp

Au

milieu d'octobre, on nous fait à nouveau déménager

et on nous installe dans une nouvelle partie du camp aménagée

à notre intention un peu à l'écart des blocs.

Un bâtiment voisin du nôtre abrite quelques dames en pyjamas,

auxquelles les officiers viennent rendre visite le dimanche. Chez

les Allemands, tout est organisé et réglé ! Ce

sont deux anciennes écuries qui ont été garnies

d'un plancher et abritent chacune 150 à 200 couchettes à

trois étages.

À

l'extrémité, sont deux petites salles, l'une pourvue

d'une vingtaine de robinets, constitue notre cabinet de toilette,

l'autre, munie de huit sièges en porcelaine, tient lieu de

ce petit local où l'on est ordinairement isolé ; mais

nous ne nous embarrassons plus des convenances et pudeurs mondaines

et ce salon d'un nouveau genre est parfois le cadre de conversations

animées.

Jusque

là, le chef de notre groupe était un jeune médecin

alsacien, énergique et parlant bien l'allemand, ce qui lui

permettait, en maintes circonstances, d'exposer nos doléances.

Mais bientôt il tombe malade ; nous désignons alors,

comme chef et homme de confiance, Henri Maupoil, sénateur,

ancien ministre, commandant de réserve, commandeur de la légion

d'honneur, grand mutilé, autant de titres qui sont respectés

par les Allemands et lui permettront de se faire entendre.

Avec

l'approche de l'hiver, la température est devenue froide ;

dans nos deux baraquements sans plafonds et contenant seulement deux

petits poêles, il y a des gouttières partout ; nous allons

vivre dans l'humidité ; les quelques morceaux de sucre que

nous conservons encore, fondent ; les chaussures, laissées

sous les lits, se couvrent rapidement de moisissure.

La

visite médicale est plus chargée, à cause de

l'insuffisance de nourriture ; la force de résistance diminue,

les traits se tirent. Une pesée générale, en

février, devrait révéler des perte de poids de

5, 10, 20 kilos, exceptionnellement 30 et 40. La moindre égratignure

suppure et tarde à se cicatriser. Le 24 décembre, un

professeur d'anglais qui s'était coupé légèrement

au doigt, à un carreau cassé, meurt de gangrène

gazeuse en quelques jours.

Entre

les deux baraques, c'est le sol brut, la terre argileuse qui, à

la moindre pluie, se transforme en bourbier ; nous obtenons, au bout

de trois semaines, des débris de briques et des tombereaux

de mâchefer, un rouleau pour les écraser ; nous pouvons,

alors, confectionner une sorte de macadam, où l'on circule

à pied sec.

La

soupe nous est apportée dans de grands récipients de

60 à 10 litres ; avec le pain, le saucisson et la margarine

: une équipe de 4 ou 5 hommes qui constitue « La Répartition

» en prend livraison et fait la distribution dans chaque groupe.

Au

début de 1945, la faim, chez certains, était devenue

une souffrance. J'évoque la soupe répandue sur l'esplanade

et mangée, à terre, par les hommes de corvée

; les mêmes causes comportent les mêmes effets : des boîtes

de moules, sauce moutarde, se répandent sur les flaques d'eau

glacée de notre cour ; on les ramasse et on les distribue avec

les autres. Quand l'un de nous – bien rarement – laisse quelques légumes

de sa soupe dans son assiette, ces restes trouvent vite preneur. On

nous a servi de petits poissons, trempant dans la saumure et dont

l'odeur nous aurait fait, autrefois, lever le cœur ; non seulement,

nous les avons mangés mais l'un de nous a récolté

les têtes, les queues et les arêtes de ceux qui avaient

procédé à un épluchage ; il les a écrasées

avec du pain et mangées.

Les

répartiteurs sont vivement critiqués ; on les accuse

de se servir plus largement, au détriment de la masse ; pour

une pomme de terre de plus ou de moins dans votre assiette, ce sont

des paroles amères, des reproches violents. Pour comble, des

vols se produisent dans les armoires individuelles ; des querelles

éclatent, des injures s'échangent ; le vernis de la

civilisation a craqué ; beaucoup redeviennent des hommes primitifs,

prêts à se battre pour leur subsistance. Les parts sont

maintenant tirées au sort ; après la distribution des

confitures le plat est attribué à tour de rôle,

pour être léché. J'ai vu le président Réville,

passer longuement sa langue sur l'assiette ; qu'eut-il pensé

de cette manière de faire, un an auparavant ?

J'ai

vu un préfet, avec son bras unique, laisser tomber une cuillerée

de confitures dans son soulier ; et personne n'a songé à

rire quand on l'a vu ramasser et racler soigneusement le jus sucré.

Quand

on sert, le dimanche, des pommes de terre, en robe des champs, nombreux

sont ceux qui ne les épluchent pas et les mangent telles quelles

; d'autres enlèvent soigneusement la peau qu'ils font sécher

et découpent ensuite, pour constituer un ersatz de tabac.

Conséquence

curieuse de cet état perpétuel de fringale : jamais

on ne s'est tant intéressé aux plaisirs de la bouche.

Tout d'abord, ce furent les conversations où chacun évoquait

les bons repas d'autrefois, puis des échanges de recettes et

bientôt une frénésie de cuisine sévit sur

le camp ; il y eut des cours où l'on prenait des notes : plats

mijotés, gibiers, entremets, crèmes, tout défilait,

exaspérant encore l'appétit des malheureux.

Nos

chaussures, qui sont passées déjà plusieurs fois

chez le cordonnier, sont en triste état ; afin de les réserver

pour les marches que nous pourrions être appelés à

faire, nous portons, malgré le froid, des semelles de bois,

fournies par le camp et fixées par des courroies, comme celle

des capucins.

Maupoil

a obtenu, difficilement, qu'on répare nos effets les plus usés

ou qu'on nous les remplace ; qu'on distribue des pardessus ; mais

combien d'autres réclamations restent sans réponse ;

en particulier nous n'avons jamais pu obtenir de correspondre avec

nos familles, même par simple carte.

Les

conférences. : comme les prisonniers

de guerre, nous nous sommes rendu compte très vite qu'il était

nécessaire de nous maintenir en bonne forme intellectuelle,

pour pouvoir supporter la captivité et chacun de nous accepta

de faire une conférence sur sa profession. Alors se succédèrent

les sujets les plus variés, la médecine, la chirurgie,

la papeterie, la verrerie, la laine et les textiles artificiels, la

laiterie, les tabacs, les transports, les pierres précieuses,

la chasse, puis vinrent des récits de voyage, des causeries

touristiques sur les provinces françaises, des études

littéraires ; Albert Sarraut nous parla de l'Indochine, dont

il avait été gouverneur.

On

organisa des cours d'allemand, d'anglais, d'Histoire de mathématiques

qui occupèrent une grande partie de nos journées.

L'université

de Neuengamme était créée et notre camarade de

Vogüé, qui en avait été le plus actif promoteur,

en fut par acclamations, « le Recteur ». On

peut dire que c'est grâce à lui que notre moral a résisté

aux épreuves.

Impressions de captivité

Nous

avions accepté la détention à Châlons,

avec une grande sérénité ; elle semblait devoir

être courte et n'entraînait pas de graves privations ;

le départ pour Compiègne avait déjà marqué

une aggravation sensible, mais la vie au grand air, en été,

nous avait aidés à la supporter.

C'est

seulement de notre déportation en Allemagne, que datent véritablement

nos souffrances morales. La perte de la liberté est plus pénible,

en terre étrangère, et une nostalgie invincible commence

à envahir nos âmes de détenus. Les brimades, le

manque de confort, le spectacle du bagne qu'est la vie de nos voisins

des blocs, les privations et surtout l'impossibilité de correspondre

avec nos familles abattent le moral de ceux dont le caractère

est mal trempé.

On

cherchera des dérivatifs : jeux de cartes, de dames ou d'échecs

; beaucoup s'en lassèrent vite ; la lecture – mais la

bibliothèque du camp ne contenait que des livres allemands,

souvent sans grand intérêt ; faute de mieux, on s'en

contenta. Mais surtout les conférences et les cours furent

un heureux dérivatif.

Un

autre motif d'anxiété pour nous, c'était le sort

de la partie occupée, menacée de la guerre sur son propre

sol, qui la laisserait, peut-être, complètement ruinée.

Heureusement,

à peine dix jours après notre arrivée à

Neuengamme, l'offensive anglaise commençait à gagner

rapidement du terrain ; et nous pouvions envisager notre retour à

la liberté vers la fin de l'année. Nous recevions chaque

jour, sans nous expliquer pourquoi, un journal allemand, et, à

travers toutes les réticences, tous les articles tendancieux,

nous démêlions les craintes et les déceptions

de l'ennemi. Le communiqué retardait bien de quelques jours

les succès alliés, il insistait lourdement sur les pertes

de l'adversaire, mais il ne pouvait nous cacher l'avancée irrésistible

de nos troupes.

Aussi

ce fut avec consternation que nous apprîmes, à la fin

de 1944, l'échec d'Arnheim et la contre-offensive de Bastogne.

Tout cela, certes, ne pouvait changer l'issue de la guerre mais c'était

sa fin retardée. Et, passant d'un excès à l'autre,

ceux qui avaient prophétisé la clôture rapide

des hostilités en octobre, annonçaient un second hiver

à passer derrière les barbelés. L'énervement

général était encore accru par les fausses nouvelles

qui circulaient annonçant des succès foudroyants et

démenties le lendemain.

Entre

les optimistes forcenés et les pessimistes impénitents,

il y avait néanmoins des esprits posés, s'efforçant

de raisonner, en faisant abstraction de nos désirs et de nos

déceptions. N'avait-on pas, en 1918, consenti, trop tôt,

un armistice qui permit aux Allemands de conserver la foi dans l'invincibilité

de leur armée, de préserver leur pays de toute destruction

et de se relever plus vite que la France sinistrée ? Pour éviter

le retour de semblable erreur, ne pouvions-nous sacrifier quelques

mois de notre vie, tandis que les combattants donnent la leur tout

entière, puisque aussi bien le succès était assuré

à plus ou moins brève échéance ? Nous

faisons notre sacrifice, nous attendrons, sans récriminer,

l'heure de la victoire, en pensant à tous les nôtres

qui ont aussi leurs épreuves et leurs misères.

Noël. notre

recteur avait bien prévu ces moments de découragement

au moment de Noël et du Nouvel An ; aussi avait-il organisé,

pour ces jours-là, de petites fêtes.

Un

livre classique, retrouvé dans les bagages de l'un de nous,

lui donna l'idée de monter une représentation des Plaideurs,

de Racine ; c'était une entreprise audacieuse, mais le Français

est ingénieux ; on dressa une estrade ; un artiste brossa des

décors sur du papier goudronné ; du linge et des couvertures

servirent à confectionner des costumes et des soutanes constituèrent

les robes de juge et de greffier.

D'autre

part, une chorale s'était constituée qui commença

à répéter Le Temps des Cerises, Les

Bateliers de la Volga et une chanson de soldat du Moyen-Âge.

Ce

fut un succès mais qui ne nous empêcha pas le soir, sous

les couvertures, d'évoquer les réveillons et réunions

de famille d'antan et d'envoyer une pensée émue aux

nôtres avant de nous endormir.

La

température à fin décembre était devenue

très basse. Le thermomètre descendit à -17°,

puis atteignit -25°.

La fin de l'hiver 1944-45

Depuis

quelques temps, nous avions vu arriver au camp beaucoup de Nordiques,

en particulier des Danois et des camions de la Croix-Rouge suédoise

étaient apparus sur la route, venant sans doute pour les ravitailler.

Elle dût apporter de gros approvisionnements car notre ordinaire

s'en ressentit. Ce fut d'abord une distribution de pain de seigle

vitaminé puis un colis pour quatre, composé de lait

en poudre, fromage, conserves de viande, margarine, sucre et chocolat

; par ailleurs nos soupes devenaient meilleures. Y avait-il donc quelque

chose de changé ?

Nous

pûmes le croire quand Monseigneur de Solages nous apprit qu'il

venait de recevoir l'autorisation de dire la messe le jour de Pâques.

Plusieurs demandes avaient déjà été faites,

aussi bien par les protestants que par les catholiques, pour célébrer

des offices le dimanche, mais nous n'avions jamais reçu de

réponse ; faute de mieux les prêtres récitaient

les prières de la messe, en les commentant et de nombreux indifférents

s'étaient habitués à venir entendre le prêche

dominical.

Cette

première messe fut un événement ; les jours précédents,

on avait préparé fiévreusement l'autel, les ornements

liturgiques, les hosties, le vin, retrouvés dans les valises

spéciales des prêtres ; un camarade avait offert un crucifix,

sculpté par lui dans une planche.

Et

le jour de Pâques, au milieu d'un silence religieux, Monseigneur

de Solages commença à officier. Ses yeux, naturellement

brillants d'intelligence et de douceur, resplendissaient d'un éclat

particulier de recueillement intérieur et d'extase ; et tous

les assistants se sentaient transportés, eux aussi, dans un

autre monde. Les communions furent nombreuses et, parmi ceux qui reçurent

l'hostie, il en était beaucoup qui n'avaient pas pratiqué

depuis longtemps.

Mais

cette belle cérémonie ne devait pas avoir de lendemain

; quelques jours après, les cars de la Croix-Rouge suédoise,

faisaient leur entrée sur l'esplanade, pour nous emmener vers

l'inconnu. On nous avait auparavant restitué nos montres et

nos bijoux.

Le départ de Neuengamme, 12

avril 1945

Nous

sommes installés, à vingt-cinq par véhicule,

sur quatre banquettes en bois longitudinales ; nos valises sont sur

le toit, nos musettes et vivres sur un petit rayon ; nous sommes très

serrés mais ce départ nous semble le prélude

de la liberté, bien qu'un soldat, installé près

du wattman, le fusil en main, nous surveille, d'un air soupçonneux

et nous compte soigneusement à chaque arrêt, pour s'assurer

que personne ne manque.

Tout

de suite, c'est l'enchantement du printemps ; à travers nos

barbelés, nous n'apercevions que les arbres de la route et

quelques coins de champs, masqués par des blockhaus ; nous

roulons maintenant en pleine campagne ; à perte de vue, c'est

le vert tendre des feuilles ; de petites maisons coquettes s'égrènent

au passage ; on cultive, comme si la guerre n'avait jamais existé

; des enfants, beaucoup d'enfants, aux joues rouges et bien pleines

; ces gens-là n'ont pas souffert.

Nous

roulons vers l'Est ; le convoi a stoppé et les chefs de cars

sont allés chercher au car de ravitaillement du pain, du saucisson,

de la margarine ainsi qu'un nouveau colis américain.

Nous

dépassons Postdam ; le parc de Sans Souci, le moulin, les palais

semblent intacts ; par ci, par là, des éraflures d'éclats

d'obus sur les murs ; mais, en pénétrant plus avant

dans le centre, on voit des devantures éventrées, des

débris de carreaux jonchent le sol ; les avions ont dû

passer par là ; dans les rues, une grande circulation d'hommes

et de femmes, qui ont l'air tristes et pressés. Sans doute

commencent-ils à s'inquiéter.

Le

soir tombe, nous allons passer une mauvaise nuit, les banquettes sont

étroites et dures et nous n'avons plus guère de graisse

sur les os, pour remplacer les coussins ; il est impossible d'allonger

les jambes ; aussi commençons-nous à avoir les chevilles

enflées, le lendemain matin.

On

nous arrête pour déjeuner dans une prairie et nous avons

là, sous le soleil une heure délicieuse ; nous récoltons

des pissenlits et des laitues sauvages et découvrons une source

glacée où nous allons puiser ; nous nous croyons en

pique-nique et oublions notre gardien, mais, bougon, il se rappelle

à notre souvenir, se plaint qu'on lui ait dérobé

son quart et, sans façon, confisque celui d'un d'entre nous.

Nous

avons pu parler à l'infirmière suédoise ; elle

nous apprend qu'on doit nous déposer au camp de Flossenbourg,

où des camions suisses viendront nous chercher. Quant au convoi,

il continuera sa route, pour aller chercher des Juifs au ghetto de

la forteresse de Theresienstadt et les emmener en Suède.

Dans

les villes, au sud de Postdam, le grouillement de la population s'accentue ; il

y a relativement peu de maisons détruites, mais des voitures,

des camions stationnent dans les rues ; on y empile fiévreusement

des meubles, des males, des matelas. Nous croisons des fuyards dans

des charrettes de ferme, des cyclistes, des piétons, chargés

de sacs tyroliens, traînant des valises et des paquets, des

enfants accrochés aux jupes de leur mère et pleurant

; et tout ce monde semble affolé, comme des fourmis dont on

vient de retourner la fourmilière.

À

ce spectacle, nous nous sentons payés de beaucoup de nos misères

; il nous rappelle les exodes français de 1940 ; mais cette

fois c'est le vainqueur d'alors qui connaît, à son tour,

l'angoisse de la défaite, la douleur du foyer abandonné,

la fuite dans l'inconnu, après avoir ramassé les souvenirs

auxquels ont tient le plus et sans espoir d'un avenir meilleur, comme

nous pouvions le conserver au plus fort de la débâcle.

C'est la revanche et nous voudrions le leur crier.

Nous

devions passer par Leipzig ; mais les conducteurs ont stoppé

; ils consultent leurs cartes et modifient leur itinéraire

; la tenaille doit se resserrer et l'espace libre entre les armées

russes et américaines diminue ; allons-nous nous trouver en

pleine bataille et être enlevés par une formation de

tanks ? Tous les espoirs sont permis, mais on n'aperçoit aucune

troupe dans les champs et on n'entend pas de coups de feu

Nous

traversons Meissen, localité pittoresque sur l'Elbe, Karlsbad,

Marienbad, Egger et, après une nouvelle nuit dans les cars,

apercevons Flossenbourg perché sur une hauteur, garnie de forêts.

L'officier suédois est déjà en conférence

avec le commandant du camp et bientôt les voitures font demi-tour

et repartent en sens inverse ; on chuchote qu'on ne peut nous recevoir

parce que le camp est sur le point d'être évacué.

Nous

traversons à nouveau Egger pendant une alerte, puis Karlsbad,

quelques minutes avant un violent bombardement ; au cours d'une montée

abrupte, nous admirons la ville d'eaux dont les hôtels luxueux,

les vastes bâtiments administratifs grimpent le long de la côte

; l'air de la montagne est frais, la neige subsiste dans de petites

gorges où le soleil ne pénètre pas.

Une

troisième nuit nous reste à passer ; nous sommes exténués,

faute d'avoir pu nous étendre, depuis plus de quarante-huit

heures et nous avons les jambes enflées. Le lendemain matin,

nous faisons notre entrée dans la forteresse de Theresienstadt

(Therezin). Avant de quitter la Croix Rouge suédoise,

nous remettons des lettres aux conducteurs ; nous remercions tout

particulièrement l'infirmière qui note nos noms et nos

adresses et nous prenons congé un peu émus.

Lorsque

nous avions quitté Neuengamme, notre camarade de Vogüé

commençait une sérieuse pneumonie ; après consultation

des médecins, nous avions décidé de l'emmener

coûte que coûte. Un long voyage avec 40° de fièvre

n'était pas sans danger, mais nous ne voulions, à aucun

prix, le laisser aux mains des médecins allemands. Dans un

des cars, on organisa une infirmerie, on l'installa sur un brancard

et nous eûmes la satisfaction de le voir arriver en bon état,

grâce aux soins dévoués de l'infirmière.

Le rôle de la Croix-Rouge

dans notre départ de Neuengamme

Renseignements

recueillis par M. de Vogüé en 1946 lors de son voyage

en Suède auprès du Comte Bernadotte, président

de la Croix Rouge suédoise :

- la

Croix-Rouge suédoise, arrivée en Allemagne en février

1945, avait pour mission de rassembler à Neuengamme, tous les

déportés scandinaves. À cet effet, elle avait

établi son quartier général à Friedrichsruhe

et avait, à plusieurs reprises, ravitaillé ses compatriotes ;

- des

prisonniers scandinaves avaient signalé notre présence

aux autorités suédoises qui avaient demandé l'autorisation

de s'occuper de nous, au même titre que de leurs compatriotes.

Ils s'étaient vu opposer un refus. Brusquement, changement

de décision, auquel semble-t-il n'a pas été étranger

M. Musy, délégué suisse, détaché

par la Croix Rouge Internationale à Friedrichsruhe. Le 12 avril,

ordre est donné au Capitaine suédois Folke de nous emmener

à Flossenbourg puis d'aller, à vide, au ghetto de Theresienstadt

pour ramener les Juifs danois, qui s'y trouvent, au camp de Neuengamme.

La Croix Rouge suisse doit ensuite nous prendre à Flossenburg.

Le

convoi suédois quitte Friedrichsruhe à 10 heures pour

venir nous chercher. Au moment où la dernière voiture

quittait le QG arrive un coup de téléphone du ministre

des affaires étrangères de Stockholm, donnant contrordre

en raison de la nouvelle offensive russe qui risque de rendre difficile

le passage entre les armées alliées américaine

et russe. Le capitaine Folke prend sur lui de passer outre, en donnant

comme prétexte que le convoi était déjà

parti ; sans cette initiative heureuse, nous aurions, sans doute,

été embarqués, comme tous nos camarades, sur

les sinistres bateaux de Lubeck.

Le

capitaine Folke était parti en avant, dans sa voiture particulière,

pour prendre contact avec le chef du camp. Il savait que Flossenburg

était un Vernichtungslager et il eut l'intuition qu'on

nous envoyait là, pour nous supprimer sans témoins gênants,

conformément à l'ordre général donné

par Himmler ; cette opération eût été délicate

à Neuengamme, en raison de la présence de la Croix Rouge

suédoise, tandis qu'à Flossenbourg…

Ses

soupçons sont confirmés par le SS qui l'accompagne dans

sa voiture et dont il avait acquis la confiance, grâce à

de nombreuses rasades de " Snapps ", sorte de vodka suédoise.

Folke

cherche aussitôt à éviter que l'on nous débarque

dans ce bagne. Plusieurs solutions peuvent être

envisagées.

Nous

emmener à l'ouest à la rencontre des Américains

?

C'était renoncer à l'ordre reçu de ramener

les Juifs au Danemark.

Se

diriger vers la Suisse ? Pas assez d'essence.

Il adopte un troisième parti ; il sait que

le Ghetto de Theresienstadt, qui regroupe des personnalités

du monde juif a moins mauvaise réputation et il demande au

gouverneur allemand l'autorisation écrite de nous y déposer,

arguant qu'il existe là (pure invention de sa part),

un délégué de la Croix Rouge internationale qui

pourra nous prendre en charge. Le Boche refuse, Folke insiste et après

lui avoir donné une centaine de cigarettes, quatre bouteilles

de snapps et 400 francs suisses (!) il obtient gain de cause.

Une

deuxième fois, nous devons la vie à l'initiative de

Folke. On sait le sort qui a été fait quelques jours

plus tard aux malheureux bagnards de Flossenburg : les Américains

purent suivre leur douloureuse évacuation par les cadavres

échelonnés tout le long de leur route.

La forteresse de Theresienstadt

Nous

sommes logés dans des casemates, pouvant contenir chacune soixante-dix

hommes et prenant jour uniquement sur la porte d'entrée ; un

seul lavabo minuscule et un seul WC. C'est-à-dire que la vie

à l'intérieur est intenable, d'autant plus que la paille

des couchettes se révèle pleine de poux et de punaises.

Mais

la nourriture est meilleure ; on l'apporte dans de grands baquets

et chacun, à tour de rôle, vient tendre une boîte

de conserves vide.

18

avril : levé

de bon matin, j'aperçois dans la cour voisine, où sont

logés des Tchécoslovaques, une civière montée

sur roues qui s'arrête devant chacun des bâtiments ; on

en sort des cadavres raidis, complètement nus, qui sont chargés

et simplement recouverts d'une bâche. Cette macabre corvée

se renouvelle chaque jour.

Le

25 avril, nous déambulons dans notre cour, l'après-midi,

lorsqu'un coup de feu claque tout près de nous et l'un des

nôtres s'affaisse touché au ventre ; un soldat, dans

une cour voisine, a frappé un détenu avec la crosse

de son fusil et le choc a déclenché le coup. Les médecins

se précipitent et font préparer une civière et

une camionnette pour le mener à l'hôpital, mais il meurt

en arrivant.

Nous

sommes exaspérés. Le capitaine Folke a dû nous

recommander au commandant de la forteresse, car il reçoit Maupoil

et lui exprime ses regrets. Maupoil demande à aller préparer

les obsèques au village voisin, Bochovitz, et il est entendu

qu'une délégation ira accompagner notre camarade à

sa dernière demeure.

Le lendemain matin, nous sommes 200 ; on nous laisse

passer sans difficulté. La petite église ne peut nous

contenir tous et pourtant il n'y a là aucun habitant ; une

consigne a dû leur être donnée.

Après

l'office, le cortège se dirige vers le cimetière ; le

cercueil est descendu dans la fosse et nous jetons une pelletée

de terre avant de nous éloigner.

Une

surprise nous attendait à la sortie : tous les habitants du

bourg sont là, avec des paniers, des valises contenant du pain,

du sucre, des gâteaux qu'ils nous distribuent ; nous les remercions,

vivement émus de voir tous ces braves gens qui certainement

ne sont pas riches et connaissent des restrictions, comme en France,

se priver pour soulager notre infortune.

Au

retour, on nous annonce le départ et nous retournons à

Bochovitz où nous prenons place dans un train qui sera notre

cantonnement pendant trois jours. le chef de détachement est

un simple caporal yougoslave qui nous laisse toute liberté

; ses hommes et lui, vivent à notre ordinaire, et nous confient

qu'ils ont des effets civils pour s'échapper le moment venu.

Une

corvée part au village et, pendant deux jours, grâce

à l'aide d'un commerçant, nous faisons une soupe qu'on

apporte en gare.

Les

habitants nous comblent de prévenances, ils viennent causer

avec nous ; des femmes apportent des cruches de soupe ou des boissons

chaudes ; d'autres viennent avec des paniers de pain et de gâteaux

; sans se lasser, ces braves gens renouvellent leur geste aux heures

des repas.

Aussi,

quand, le samedi 28, le bruit court qu'un armistice est signé,

nous forçons la consigne et nous répandons dans les

rues pour fraterniser avec la population. Dans un café, où

nous nous installons pour manger nos provisions, on nous sert du thé

et le patron refuse notre argent.

Cet

accueil d'un peuple qui a souffert physiquement et moralement, pendant

des années d'occupation, s'adresse d'abord aux déportés

mais surtout aux Français et nous sommes infiniment touchés.

Dans

la rue, les habitants nous arrêtent, nous offrent à manger

et à boire, même à coucher. Une brave femme qui

m'a questionné sur notre captivité, insiste pour m'avoir

à déjeuner le lendemain après la messe, et je

devine que j'aurai un déjeuner de gala ; je lui dis combien

je suis sensible à son invitation et j'accepte. Mais serons-nous

encpore là demain ?

En

effet le lendemain 29, à 8 heures, on annonce le départ

pour la fin de la matinée ; nous allons prévenir nos

aimables hôtes et regagnons tristement nos wagons après

la messe. Le train s'ébranle aux cris répétés

de « Vive la Tchéquie », quelques-uns

même entonnent une Marseillaise qui ne provoque pas de

réaction chez les « Vert de gris ». On sent que la

fin approche. Des mouchoirs s'agitent ; nous quittons des amis que

nous ne reverrons probablement jamais.

À

chaque station, sous l'œil de la Wehrmacht, qui laisse faire,

les employés viennent nous parler ; la foule envahit les quais,

nous offrant des vivres, des cigarettes ; nous descendons ; les jeunes

filles se pressent autour de nous avec de petits carnets nous demandant

des autographes ; nous signons, nous signons toujours, après

avoir, en quelques mots, remercié de l'accueil que nous recevons

et exalté l'amitié franco-tchèque, en allemand,

car nous ne parlons pas tchèque et ils ne comprennent pas le

français.

Arrivés

à Kravice, le point terminus, nous partons en débandade,

par un chemin qui monte, en pente raide, vers notre nouveau cantonnement.

Le camp de Breshan

Le

camp de Breshan (Brezany) englobe une petite partie du

village, dont les allemands ont évacué les habitants.

Il a servi de centre d'entraînement de SS et il est entouré

de barbelés. Toute la contrée, qui occupe le haut d'un

plateau, sert de garnison à des troupes slovaques, sous le

commandement d'un officier allemand, que nous ne verrons jamais ;

nous dépendons d'un feldwebel, assisté de quelques

sous-officiers. Un administrateur tchèque assure le ravitaillement.

La

cuisine est faite par des détenus tchèques dans un local,

au guichet duquel nous allons tendre nos récipients, à

l'heure des repas.

Nous

avons touché des couvertures, des gamelles, cuillers et fourchettes,

mais pas de paille ; et nous constatons bientôt que les couchettes

sont infestées de punaises. Nous avons beaucoup d'espace, une

prairie pour nous promener, un étang où se perd un petit

cours d'au ; mais il pleut souvent et le sol est horriblement boueux.

Une

infirmerie fonctionnera dans une bicoque ; à peine était-elle

installée qu'on y transporte plusieurs de nos camarades, grelottant

de fièvre ; on dut les évacuer sur l'hôpital de

Bénéchau où ils furent soignés avec beaucoup

de sollicitude par les médecins tchèques ; mais, un

seul d'entre eux devait revenir ; ils avaient, en effet, contracté

la terrible maladie du typhus, qui ne pardonne guère aux Européens

de l'Ouest.

Le

6 mai, Maupoil décide de profiter d'un voyage à Prague

du chef de camp, pour l'accompagner avec deux camarades, et tenter

de se mettre en rapport avec Benès, qu'il connaissait, pour

organiser notre rapatriement.

Nous

avons su à son retour qu'il était tombé dans

une ville en pleine émeute ; il avait été arrêté

par les insurgés qui fusillent le feldwebel mais acclament