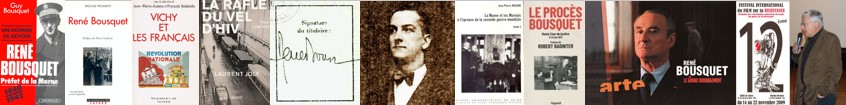

René Bousquet devant la Haute Cour de Justice

________________________________________________________________________________________________________________________

De Vichy

à Fresnes

En quittant

la Marne en

avril 1942, pour rejoindre LAVAL

à Vichy au poste de secrétaire

général à la Police de Vichy, René

BOUSQUET avait

cru qu'il pourrait continuer de sauver ce qui pouvait l'être,

comme il avait le sentiment d'avoir réussi à le faire

dans ce département.

Mais les enjeux n'étaient pas les mêmes

et ne se situaient plus à la même échelle.

En négociant directement avec les plus hauts

dignitaires nazis, OBERG,

le chef des SS et de la police allemande en France, HEYDRICH,

le chef de l'Office central de sûreté du Reich ( RSHA

) rencontré à Paris en

mai 1942, le Reichsführer SS

HIMMLER lui-même, en

avril 1943, il

a été pris dans un engrenage qui l'a amené à toujours céder

un peu plus aux Allemands.

Bien qu'ayant été renvoyé

en décembre

1943, arrêté

par les Allemands en

1944 et placé

en résidence surveillée en Allemagne à

la fin de la guerre, BOUSQUET

n'a pas échappé aux poursuites à son retour en France

en

mai 1945, et a reçu

à cette occasion l'appui de nombreux amis marnais qui

ont accepté de témoigner en sa faveur.

Il a été traduit, tardivement il est vrai, devant

la Haute

Cour de Justice qui a rendu hommage à l'ancien préfet

la Marne avant d'acquitter l'ancien secrétaire général

à la Police.

Les Allemands

s'étaient d'abord bien entendus avec lui, au moins jusqu'au

printemps 1943, époque où SCHLEIER,

collaborateur de l'ambassadeur d'Allemagne Otto

ABETZ, rendait compte de l'entrevue de BOUSQUET

avec HIMMLER

en ces termes :

« Le

Reichsführer a été impressionné par la personnalité

de Bousquet. Il partage désormais manifestement la conception

représentée jusqu'ici par Oberg, à savoir que

Bousquet est un collaborateur précieux dans le cadre de la

collaboration policière, et qu'il serait un adversaire dangereux

s'il était poussé dans un autre camp » (1).

Le consul

général Krug

VON NIDDA notait quant à lui :

« Bousquet

s'est déclaré très satisfait de la compréhension

qu'a témoignée à l'égard de la France

le Reichsführer SS, compréhension qui dépasse encore

celle manifestée par Heydrich. Himmler s'est exprimé d'une façon

positive sur l'activité de Bousquet et lui a demandé

de continuer comme il l'avait fait jusque-là » (2).

Mais, à

partir de la fin du mois de mai 1943, les Allemands ont

commencé à s'interroger sur l'opportunité de remplacer BOUSQUET,

tout en constatant qu'ils ne pouvaient pas l'éliminer immédiatement,

parce qu'il aurait fallu plusieurs mois pour que son successeur devînt

aussi précieux que BOUSQUET l'avait été pour eux avec toute son expérience.

En

décembre 1943, ils ont finalement exigé

que BOUSQUET soit limogé et remplacé par le chef de la Milice, Joseph

DARNAND, lui reprochant, entre autres griefs, d'avoir

laissé se développer le maquis.

En réalité, il a été

simplement placé en position de disponibilité et a continué

de recevoir un traitement (3).

En

avril 1944, plusieurs

journaux collaborationnistes, à la suite de l'arrestation

d'un dénommé Bousquet dans la région de Clermont-Ferrand, croyant qu'il

s'agissait de l'ex-secrétaire général à

la Police, ont

annoncé par erreur son arrestation et son incarcération

à Fresnes (4).

De passage à Châlons-sur-Marne le

1er mai 1944, alors qu'il rentrait à Paris venant

de sa « gentilhommière » d'Heiltz-le-Hutier, René

BOUSQUET, questionné par un pompiste sur sa prétendue

incarcération, répondit en souriant : « On

m'a accordé une permission de quelques heures »,

propos immédiatement transmis à Vichy par les Renseignements

généraux de la Marne (5).

Le

9 juin 1944, au lendemain du débarquement allié

de Normandie, il a été arrêté par la

Gestapo à Paris et mis au secret à Neuilly (6).

Le National

Populaire du 24

juin 1944, sous le titre « Une

situation régularisée », a

affiché sa satisfaction de constater que BOUSQUET était « maintenant

considéré et traité en définitive pour

ce qu'il était, c'est-à-dire pour l'organisateur

du maquis en France ».

Il a été transféré en Allemagne dans des conditions honorables,

puisque le voyage s'est fait dans une voiture conduite par un des chauffeurs

particuliers d'OBERG (7) et qu'il a été placé en résidence surveillée à

Ober-Allmannshausen en Bavière, dans une villa où avait

été relégué avant lui le comte CIANO,

gendre de MUSSOLINI. Sa femme et son fils Guy,

accueillis dans une famille marnaise amie après son arrestation,

ont été invités à l'accompagner. Son frère Louis,

travailleur en Allemagne, a été muté dans

une ferme voisine et autorisé à le rencontrer (8).

BOUSQUET a été révoqué

sans pension le

6 décembre 1944 par le Gouvernement provisoire,

sur la proposition de la Commission d'épuration du ministère

de l'Intérieur (9). Le

22 janvier 1945, le Procureur général MORNET a signé contre lui un

réquisitoire aux fins d'information. Par une ordonnance

du 6

mars 1945, le président du Tribunal de la Seine a placé

ses biens sous séquestre, y compris sa résidence

secondaire d'Heiltz-le-Hutier, située dans un petit village

proche de Vitry-le-François où il avait été

sous-préfet (10). Dès son retour d'Allemagne où il a

été libéré par les Américains, BOUSQUET a été mis sous mandat de dépôt et écroué

à Fresnes le

18 mai 1945. Bien que les premières

procédures contre lui aient commencé dès

octobre 1944 à Marseille où il était

impliqué dans la destruction du Vieux Port, l'instruction

de son procès a traîné en longueur, tant et si bien que

l'ancien secrétaire général à la Police

a été une

des dernières personnalités du régime de Vichy

à être traduite devant la Cour

de Justice (11).

La Haute

Cour de Justice

La Haute

Cour de Justice a été créée,

conformément à l'Ordonnance

du 18 novembre 1944, pour juger PÉTAIN, LAVAL et les cent huit ministres, secrétaires d'État, secrétaires

généraux, délégués généraux,

gouverneurs généraux de l'Empire qui ont accepté

de servir l'État français instauré par « le vainqueur

de Verdun » à Vichy en

juillet 1940. BOUSQUET en faisait partie.

Elle était initialement composée de vingt-sept

membres et elle était présidée

par trois juges (un président et deux vice-présidents) nommés par le ministère de la Justice, assistés

de vingt-quatre

jurés tirés au sort sur deux listes établies

par l'Assemblée consultative provisoire : la première

au sein même de cette assemblée issue de la Résistance ;

la seconde parmi les députés et les sénateurs

qui avaient voté contre les pleins pouvoirs à PÉTAIN

en juillet 1940 (12).

Conformément à la loi

du 19 avril 1948 (13), la Haute Cour

de Justice qui a jugé BOUSQUET

en 1949 ne comptait plus que quinze

membres. Son président et les deux vice-présidents

étaient désormais élus

par l'Assemblée nationale à la majorité

absolue et au scrutin secret. Pour chaque affaire, le président procédait

au tirage

au sort de douze jurés titulaires et de douze jurés suppléants,

parmi une liste de parlementaires désignés en leur sein

par les différents groupes selon la règle de la proportionnelle. Selon la nouvelle procédure, non seulement

les listes de jurés, mais aussi les jurys eux-mêmes étaient proportionnels

au nombre de parlementaires dont disposait chaque

parti politique à l'Assemblée (14). Les délibérations étaient secrètes. Si l'ensemble des jurés d'un même groupe

venaient à être défaillants, ils étaient

remplacés par des jurés des autres groupes (15).

Le

1er mai 1948, à l'issue de l'élection des

deux vice-présidents, Jacques

DUCLOS, au nom du groupe communiste, dénonça

violemment les modifications apportées à l'organisation

de la Haute Cour, protesta contre « l'ostracisme et la

partialité » manifestés selon lui par l'Assemblée

nationale à l'encontre du candidat communiste à la vice-présidence, KRIEGEL-VALRIMONT,

à qui elle avait préféré Edgar

FAURE, et annonça la démission

collective des jurés communistes, motivée

en ces termes :

« La

majorité de l'Assemblée a écarté un élu

communiste de la vice-présidence de la Haute Cour, donnant

ainsi la fâcheuse impression d'obéir aux injonctions

du traître Xavier Vallat [...]

Le groupe communiste, refusant de s'associer à

une oeuvre caractérisée par la mise en liberté

des collaborateurs et par les poursuites contre les Résistants,

a décidé de ne désigner aucun membre pour figurer

sur la liste des jurés de la Haute Cour.

En conséquence, les jurés membres

du groupe communiste vous adressent une lettre de démission

collective [...]

Le groupe communiste a conscience [...] de respecter

la volonté profonde de l'immense majorité des Français

patriotes qui ne se considéreront pas comme engagés

par les jugements scandaleux qui pourront intervenir à la suite

des modifications apportées à la composition et au fonctionnement

de la Haute Cour » (16).

Après l'exclusion en mai 1947 des ministres

communistes

du gouvernement présidé par le socialiste RAMADIER, le PCF certes encore puissant s'est trouvé à nouveau isolé. L'anticommunisme reprenant le dessus, d'anciennes

solidarités se sont renouées autour de BOUSQUET qui a été remis

en liberté provisoire le

1er juillet 1948.

Le

21 juin 1949, BOUSQUET a été enfin traduit devant

la Haute Cour de Justice dont la composition reflétait

bien les

changements intervenus depuis la Libération (17). Elle était présidée par le

socialiste Louis

NOGUÈRES, assisté d'un membre du Parti républicain

de la liberté (PRL), nouvelle appellation de la droite

parlementaire, et d'un membre de l'Union démocratique et socialiste

de la résistance (UDSR).

Le

jury était composé exclusivement de représentants

des partis soutenant les gouvernements de Troisième force qui

tentaient depuis

1947 de gouverner au centre en rejetant dans l'opposition

communistes et gaullistes : quatre MRP (Mouvement républicain

populaire), quatre socialistes, un UDSR, un républicain indépendant,

un membre du Centre Républicain d'Action Paysanne et Sociale,

et un radical-socialiste Jean

BAYLET, un ami de BOUSQUET qui appartenait à la mouvance de La

Dépêche de Toulouse devenue La

Dépêche du Midi, mouvance dont BOUSQUET lui-même était issu.

L'acte

d'accusation de 25 pages, dressé par le procureur

général FRETTE-DAMICOURT le 8 février

1949, s'ouvrait sur un

véritable panégyrique de l'action de BOUSQUET dans la Marne, brossé en quelques lignes définitives :

« Sous-Préfet

de Vitry-le-François en avril 1938, il était au début

de la guerre Secrétaire général de la Préfecture

de la Marne, où il fut maintenu affecté spécial ;

il n'en partit que le 15 juin 1940, après l'occupation allemande,

et fut alors décoré de la Croix de Guerre (18). Il y reprit ses fonctions au début de juillet,

fut nommé Préfet de la Marne le 17 septembre 1940, et

Préfet Régional un an plus tard. Dans ces deux postes, il se révéla

un excellent administrateur, habile et ferme, qui négocia avec

l'occupant au mieux des intérêts français. Fidèle à ses opinions républicaines,

il maintint ou fit rétablir dans leurs fonctions les Assemblées

et les élus du département. Il intervint en faveur des Israélites, des

francs-maçons, des syndicalistes et des communistes, évita

des sanctions à la population et parvint, par des fausses statistiques,

à limiter les impositions de l'occupant. Il favorisa les évasions de prisonniers du

Camp de Châlons, enfin, il créa toute une organisation

agricole qui permit de faire échec à l'arbitraire des

réquisitions des occupants, et aux tentatives d'exploitation

collective des fermes par les Allemands. Il apparaît donc que, pendant toute cette

période de sa vie administrative, rien ne puisse être

reproché à Bousquet » (19).

Il était

bien clair que BOUSQUET n'était pas poursuivi en tant qu'ancien

préfet régional de Châlons-sur-Marne,

comme l'attestait d'ailleurs la conclusion de l'acte d'accusation

:

« En

conséquence, le sus nommé est accusé d'avoir,

en France, en 1942-1943, en tout cas depuis un temps non prescrit :

1/ - en tant que

secrétaire général à la Police du Gouvernement

de fait, postérieurement au 16 juin 1940, sciemment apporté

une aide directe ou indirecte à l'Allemagne et à ses

Alliés et porté ainsi atteinte à l'Unité

de la Nation, à la Liberté des Français, et

à l'égalité entre ces derniers.

2/ - Sciemment accompli,

en temps de guerre, des actes de nature à nuire à

la Défense Nationale.

Infractions prévues et punies par les articles

1er et suivants de l'Ordonnance du 26 décembre 1944, paragraphe

4 du Code Pénal.

Fait au Parquet Général de la Haute Cour de Justice

À Paris le 8 février 1949

Le Procureur Général » (20)

Le ton

généralement modéré du procureur

général FRETTE-DAMICOURT,

parfois même complaisant à l'égard de l'inculpé, qui se dégageait

de la lecture d'un acte d'accusation retenant finalement beaucoup d'éléments à mettre

à son crédit, encouragea BOUSQUET qui assura

lui-même sa défense, tout au long des trois

jours que dura son procès, avec l'aide de Maurice

RIBET. Ce dernier avait été l'avocat d'Édouard

HERRIOT au procès de Riom au cours duquel le régime

de Vichy avait mis en accusation les dirigeants de la Troisième

République.

Les lauriers que lui avait tressés le procureur

général dans l'acte d'accusation, pour son action dans

la Marne, confortaient BOUSQUET dans sa conviction qu'il fallait jouer la

carte marnaise. Celle-ci constituait assurément son meilleur

atout face au jury de la Haute Cour qu'il a réussi à

leurrer. Il reste qu'on ne peut s'empêcher de s'interroger

sur la bienveillance à l'égard de BOUSQUET qu'a manifestée tout au long du procès le procureur

général FRETTE-DAMICOURT. Certes ce dernier avait été relevé

de ses fonctions de procureur au tribunal de la Seine par le régime

de Vichy dès

novembre 1940, sans

doute parce qu'il était franc-maçon et admis

à la retraite en

1941, mais il avait été avant-guerre conseiller

technique du garde des Sceaux sous le Front populaire, époque

où BOUSQUET lui-même s'était vu confier la

direction du fichier central de la Sûreté. On peut légitimement se demander s'il n'a pas, plus ou moins

consciemment, fait preuve d'« une

sorte de solidarité de corps » envers

un haut fonctionnaire pour lequel, en dépit des circonstances,

il conservait de l'estime (21).

L'instruction : les Marnais témoignent

Lorsqu'à son retour d'Allemagne, BOUSQUET a commencé d'organiser sa défense, il a bien

compris d'emblée tout l'avantage qu'il pourrait tirer de l'image

de grand préfet que bon nombre de ses amis marnais étaient

prêts à cautionner par leurs témoignages.

Le

11 juin 1945, il a remis à la Commission

d'instruction de la Haute Cour une note rédigée

de sa main et intitulée « Mon

action de juin 1940 au mois d'avril 1942 ». Il y exposait quelle était la

situation de la Marne en

juin 1940, quels avaient été ses

projets au moment du retour de l'exode, ce qu'avait été son action comme secrétaire général, préfet puis

préfet régional, et il concluait en ces termes :

« Je

peux donc affirmer sans crainte d'être contredit, qu'au moment

où je quittais le département de la Marne :

- l'économie et les finances départementales

étaient restaurées,

- le ravitaillement assuré,

- le cheptel reconstitué,

- les stocks de champagne sauvegardés ( 120 millions de bouteilles environ ),

- l'Administration française respectée

et aussi indépendante que possible,

les sanctions collectives évitées,

- les intérêts individuels ou

particuliers défendus,

- l'unité française maintenue

ou renforcée,

- les plans de reconstruction approuvés,

- les sinistrés abrités.

Les regrets que manifestait la population à

l'annonce de mon départ paraissaient égaux à

ceux que j'éprouvais moi-même en abandonnant une région

où, du fait de mes administrés, je n'avais connu que

des satisfactions.

Je tiens à la disposition de l'Instruction

les preuves de cette affirmation.

Le 11 juin 1945.

René BOUSQUET » (22)

Tout au long de l'été

1945, BOUSQUET a

mobilisé ses amis marnais, suscité des témoignages

et des attestations favorables. C'est ainsi que son dossier s'est rempli de soixante-dix

témoignages de personnalités marnaises qualifiées,

de toutes obédiences, y compris de chefs de la résistance,

parmi lesquelles ont été recensées vingt-sept

attestations favorables adressées directement et

spontanément au juge d'instruction (23),

et vingt-sept

auditions de témoins entendus à la demande de l'inculpé,

mais hors de sa présence, en vertu d'une Commission

rogatoire du président de la commission d'Instruction

près la Haute Cour de Justice (24).

Les témoins

entendus sur commission rogatoire à la demande de BOUSQUET,

parmi lesquels se trouvaient plusieurs résistants en vue dont certains venaient

de rentrer de déportation, ont tous fait des déclarations qui

corroboraient largement le mémoire en défense déposé par BOUSQUET en juin

1945, et qui faisaient son éloge en utilisant souvent

les mêmes termes : « vrai

Français comme il en aurait fallu beaucoup en ces temps difficiles »,

« patriote », « républicain

sincère », « grand préfet »,

« excellent administrateur », « intelligent »,

« énergique », « digne »,

« habile défenseur des intérêts français

et marnais qui a roulé les Allemands », « protecteur »,

« homme dévoué qui avait rendu beaucoup de

services », « un ami sûr pour les Marnais ».

Tous tendaient à accréditer l'idée

qu'au

moins dans la Marne et pourquoi pas après son passage

dans ce département, BOUSQUET n'avait jamais au fond de lui-même adhéré au régime

de Vichy, qu'il était resté un

républicain convaincu et qu'il avait habilement

joué le double jeu.

La plupart des auditions effectuées dans

la Marne à la demande de la Commission d'instruction de la

Haute Cour, auprès de « membres

du personnel de la préfecture, d'interprètes, de personnes

qui, par leur action dans la résistance, devaient être

à même de pouvoir citer les faits qui pouvaient constituer

des charges contre l'inculpé » n'ont guère contribué à infirmer les propos des témoins entendus

à la demande de BOUSQUET ; beaucoup

allaient dans le même sens (25).

Quelques

résistants ont émis certaines

réserves et ont souligé le caractère « ambitieux et arriviste » de BOUSQUET. Un seul, Pierre

DECLEY, ancien adhérent du Parti social français

avant-guerre, qui avait rejoint le Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France, mouvement de résistance créé par les communistes, et qui présidait de la

Commission du NAP (Noyautage des administrations publiques) du Comité départemental de libération nationale (CDLN) de la Marne, a pris clairement position contre BOUSQUET, affirmant

catégoriquement :

« Après

la libération, en tant que président de la Commission

du NAP, j'ai eu en main, divers documents (dépositions ou

rapports) qui permettent de dire que M. Bousquet a eu une politique

franchement collaboratrice pendant le temps où il a exercé

des fonctions administratives dans le département de la Marne.

Les documents que j'ai eu en mains, ont été envoyés

au Ministère de l'Intérieur à Paris » (26).

Ces propos n'ont pas été pas retenus, ni même

évoqués lors du procès, tant

étaient nombreux, concordants et impressionnants les témoignages

de résistants favorables à René

BOUSQUET.

[Pierre Decley est né le 7 mars 1905 à Paris. Courtier remisier domicilié à Reims, il a participé fin 1940 à des évasions de prisonniers français vers la zone non occupée. À partir de juillet 1941, il a servi d'agent de liaison à un réseau SOE Buckmaster implanté à Lyon jusqu’au démantèlement de ce réseau en janvier 1943. De retour à Reims, il a adhéré en juin 1943 au Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la France, mouvement créé par les communistes, mais ouvert à toutes les sensibilités de la Résistance. Il y a retrouvé plusieurs de ses anciens camarades du Parti social français (PSF) où il avait milité avant-guerre, et s'est mis aux ordres de l’un d’entre eux, Georges Dompmartin, un des responsables marnais de ce mouvement. Il a participé à l’hébergement et à l’évacuation d’aviateurs alliés. En juin 1944, après l’arrestation de Dompmartin, il a siégé au Comité départemental de la libération nationale (CDLN) de la Marne. Il a servi de boîte aux lettres et a mis son appartement à la disposition de l'état major FFI de la Région C. Il a recruté pour la 1ère Compagnie FTPF, a participé à son armement, et a facilité son intégration au sein des FFI. Il a établi les premiers contacts de la résistance rémoise avec Marcel Grégoire-Guiselin, nommé commissaire régional de la République fin juin 1944.

Après la Libération, il a présidé la commission du NAP (Noyautage des administrations publiques) créée au sein du CDLN, ainsi que la Commission départementale d’épuration. C’est à ce titre qu’il a adressé au juge d’instruction de la Haute Cour de Justice une attestation dans laquelle il déclarait « avoir eu en main divers documents qui permettent de dire que René Bousquet a eu une politique franchement collaboratrice pendant le temps où il a exercé des fonctions administratives dans le département de la Marne », et avoir adressé ces documents restés sans suite au ministère de l’Intérieur à Paris. Cette déposition ne sera même pas évoquée devant la Haute Cour de Justice en 1949, lors du procès de l’ancien préfet de la Marne, au cours duquel par contre seront signalés les très nombreux témoignages en faveur de Bousquet, émanant de notables marnais de toutes sensibilités, y compris des responsables de la résistance. Pierre Decley a été homologué FFI et a reçu le titre de Combattant volontaire de la Résistance avec la mention mention RIF (Résistance intérieure française). À l’époque de la guerre froide, Pierre Decley a rompu avec ses camarades du Front national et a rejoint le mouvement gaulliste Ceux de la Résistance (CDLR) dont il est devenu le vice président départemental en 1950. Président des Combattants volontaires de la Résistance de la Marne en 1963, il s’est investi dans la promotion du Concours national de la Résistance et de la Déportation dans la Marne].

Deux

gaullistes, le lieutenant Jean

CHABOT (27) de

Reims et le chef de bataillon Lucien

SITTEWELLE (28) de

Vitry-le-François, ont attesté qu'arrêtés par

les Allemands pendant l'occupation, le premier en

1941, le second en

1943, ils avaient été libérés à la suite d'une intervention de BOUSQUET.

Lucien

PAUL, fondateur

et chef départemental du mouvement de résistance Ceux de la Libération (CDLL), qui rentrait de déportation,

a déclaré tout net : « Pour

moi M. Bousquet était un patriote indiscutable ; il fallait

un homme comme lui pour tenir tête aux Allemands comme il l'a

fait. Il les a roulés chaque fois qu'il a pu ». Cette

déclaration formulée lors de son audition comme témoin,

a été ultérieurement complétée, sans doute à

la demande de BOUSQUET,

par une lettre dactylographiée dans laquelle Lucien PAUL écrivait

:

« Je

tiens à vous renouveler ma foi profonde dans le patriotisme

sans tache de René Bousquet, et je ne mets pas en doute qu'après

plus d'un an d'instruction, son innocence apparaisse clairement et

qu'il soit possible à la Haute Cour de prendre la décision

que ses nombreux amis marnais et moi-même attendons avec confiance

et impatience » (29).

Le docteur Paul

LAGEY, en relation amicale avec BOUSQUET depuis son arrivée à Châlons en

1939, prisonnier de guerre libéré en vertu

des accords Scapini, responsable

du mouvement de résistance Ceux de la Résistance (CDLR) arrêté en septembre

1943 par la Gestapo alors que BOUSQUET était encore secrétaire général à

la police de Vichy, déporté

à Buchenwald en

janvier 1944, a affirmé tout aussi catégoriquement

qu'il n'y avait rien à reprocher à BOUSQUET :

« À

mon retour de captivité en février ou mars 1941, M.

Bousquet qui était devenu préfet de la Marne, alors

que je lui exposais que tout ne me semblait pas perdu, me dit que

la victoire de l'Allemagne ne faisait aucun doute et qu'en conséquence

il fallait chercher à sauver le maximum de ce qu'on pouvait

sauver et que les Français étant plus intelligents que

les Allemands, nous arriverions bien à les rouler d'une façon

et d'une autre.

En tant qu'adjoint du chef du groupe Ceux de la

Résistance, secteur de Châlons-sur-Marne, j'aurais eu

connaissance d'actes antinationaux de M. Bousquet s'il en avait commis

dans l'exercice de ses fonctions.

Tant que M. Bousquet a été préfet

puis préfet régional, jamais nous n'avons eu connaissance

de faits à lui reprocher » (30).

Pierre

BOUCHEZ (31), chef départemental

des Forces françaises de l'intérieur (FFI) et président

du Groupement interprofessionnel des syndicats patronaux,

estimait que l'activité du préfet de la Marne, au point

de vue économique, avait été « profitable » et qu'il avait « reçu

le meilleur accueil » auprès du secrétaire

général à la Police, lorsqu'il était intervenu

auprès de lui en

octobre 1942 à la suite de la condamnation à

mort d'un gendarme (32).

[Pierre Bouchez est né le 29 octobre 1899 à Reims. Fils d’un industriel rémois du textile, il a fait ses études au lycée de Reims puis à Jeanson de Sailly à Paris. En 1917, il s’est engagé dans le 8e Régiment d’artillerie et a participé aux combats de Champagne. Sous-lieutenant en 1918, il a été chargé après l’armistice de l’identification des soldats morts. Devenu à son tour industriel à la tête de l’entreprise familiale, il a présidé le Groupement des syndicats patronaux de Reims et de la région. Ce syndicat patronal avait été créé en 1936, à l’époque du Front populaire, à l'initiative du président de la Chambre de commerce de Reims, Bertrand de Mun – ancien député de l'Alliance républicaine et proche des Jeunesses Patriotes de Pierre Taittinger dans les années 1920 –, pour négocier pied à pied des conventions collectives avec les syndicats ouvriers. Officier de réserve, Pierre Bouchez a rejoint en 1939 le 24e Régiment d’artillerie à Châlons-sur-Marne et son action lui a valu une citation à l’ordre de l’armée et la Croix de guerre avec palmes. En 1940, Pierre Bouchez a été confirmé par les autorités de Vichy à la tête de l’organisation patronale rémoise rebaptisée Groupement interprofessionnel des syndicats patronaux de Reims et de la région. Il a entretenu des rapports cordiaux avec les représentants du gouvernement de Vichy dans la Marne : l'intendant régional des Affaires économiques, Charles Célier, qu'il a invité à Reims en mars 1942, pour y présenter les objectifs économiques de la politique régionale de Vichy ; le préfet René Bousquet, futur secrétaire général à la Police, en faveur duquel il a accepté après la guerre de témoigner devant la Haute Cour de justice ; le préfet Louis Peretti della Rocca, successeur de Bousquet dans la Marne, qu'il a reçu à sa table.

Dans le même temps, il a participé à la Résistance : de 1940 à 1942, il appartenaitt au service de renseignement SR Kléber, puis il a rejoint en novembre 1942 le groupement rémois de Ceux de la Résistance (CDLR), lié au groupement châlonnais de Ceux de la Libération (CDLL). Au cours de l'été 1943, Pierre Bouchez a été pressenti pour figurer sur une liste des personnalités à mettre en place dans la Marne en vue de la Libération et proposé pour le poste de commissaire de la République. Le 28 décembre 1943, lorsque la Gestapo est venue l’arrêter, il est parvenu à s’échapper et il est passé à la clandestinité, tandis que son adjoint, Jacques Détré, a été incarcéré et torturé à mort à la prison de Reims. Après le départ pour Londres du chef départemental de CDLR, Henri Bertin, et l’arrestation de membres de l’organisation fin 1943-début 1944, sur les conseils d'André Schneiter, responsable BOA-CDLR du secteur de Reims, Pierre Bouchez a été pressenti par André Schock, délégué militaire de la Région C, pour prendre le commandement des FFI de la Marne. Cette nomination a été confirmée en mai-juin 1944 par le colonel Grandval, chef de la Région C. À partir de février 1944, Pierre Bouchez a siégé au sein du Comité départemental de libération nationale (CDLN) de la Marne au titre de CDLR. Le 2 septembre 1944, au lendemain de la libération de la ville, il a été nommé commandant militaire de la place de Reims, fonction qu’il a exercée jusqu’au 30 décembre 1945. Pierre Bouchez, dans le rapport consigné dans son journal de marche à la date du 25 septembre 1944, est pour le moins laconique et en même temps très satisfait de son action à la tête des FFI de la Marne, tandis que le colonel Grandval a formulé après la guerre sur cette action un certain nombre de réserves.

Le commandant Pierre Bouchez a été un chef départemental des FFI contesté au sein de la Résistance marnaise, mis en cause dans la disparition de pièces d’or parachutées, la rétention d’armes et l’exécution en octobre 1944 de Simone Baudoin, une collaboratrice rémoise en attente de jugement et enlevée illégalement de sa cellule de la clinique Mencière. Ayant affronté les syndicats et les partis marxistes à l'époque du Front populaire, il considérait qu'il était dangereux de fournir des armes aux groupements de résistance d’obédience socialiste, communiste ou cégétiste. Au Front national de lutte pour l’indépendance de la France, chez les FTPF, à Libération-Nord, la rumeur courait selon laquelle, le chef départemental des FFI donnait comme consigne à ses amis de bien conserver et cacher les armes qu’il destinait à servir après la guerre pour contrer une éventuelle prise du pouvoir par les communistes. Pierre Bouchez a été homologué FFC (Forces françaises combattantes) au titre du réseau SR Kléber, et il a reçu le titre de Combattant volontaire de la Résistance avec la mention FFI, ainsi que la Médaille de la Résistance.

Après la guerre, devenu directeur gérant de L'Union, organe du CDLN de la Marne, Pierre Bouchez a entrepris de longues et laborieuses négociations avec Paul Marchandeau, ancien ministre et maire radical de Reims, en même temps que président-directeur général du journal L'Éclaireur de l'Est suspendu à la Libération. Ces négociations ont abouti en 1953 à un accord financier de compromis autorisant le journal L'Union à prendre possession des locaux et du matériel saisis en 1944 au siège de L'Éclaireur de l'Est.

En 1962, Pierre Bouchez a épousé Germaine Charlot, fille du gendarme Édouard Charlot, gendarme résistant qui avait été guillotiné le 4 janvier 1943 à la prison de Cologne. Décédé en 1982, Pierre Bouchez a été inhumé à Warmeriville. À Reims, la partie des Hautes promenades où a été implanté le Monument aux martyrs de la Résistance et de la Déportation, porte depuis 1987 le nom d’Esplanade du colonel Bouchez. Une stèle à sa mémoire y a été érigée.]

Irénée

DLÉVAQUE, enseignant révoqué par BOUSQUET pour outrages

au maréchal Pétain en

1941, responsable

du mouvement de résistance Libération-Nord créé dans la mouvance du Parti socialiste et maire de Châlons-sur-Marne

à la libération, a déclaré qu'à son avis,

il n'y avait « rien

à reprocher » à BOUSQUET pendant la période où il avait exercé les fonctions

de secrétaire général, de préfet et de

préfet régional et que d'une façon générale,

dans ses rapports avec les Allemands, « il

avait toujours défendu les intérêts français » (33).

C'est

ce qu' a confirmé Émile

PETITJEAN (34), chef du service des interprètes à la préfecture,

membre du groupe de résistance Bleu

et Jonquille, déporté

en 1944, et Charles

RUPP (35),

un résistant d'origine lorraine devenu à la Libération

délégué régional du ministère des

prisonniers, qui avait assisté en tant qu'interprète

aux négociations entre BOUSQUET et les autorités allemandes.

Les

personnalités qui avaient assumé la charge de maire

sous l'occupation dans les villes les plus importantes

du département, telles que le docteur Joseph

BOUVIER (36) à Reims ou encore Louis

BUDIN (37) à Épernay, se

montraient bienveillants, tandis qu'à Châlons-sur-Marne, Georges

BRUYÈRE (38) se

souvenait qu'il avait été le « confident » de BOUSQUET et lui conservait toute son « estime », et que Lucien

PRUD'HOMME (39) de Vitry-le-François, rappelait « les

profondes attaches » qui unissaient la population

vitryate à cet « ami

très sûr et dévoué » qu'avait été René

BOUSQUET .

À

la préfecture régionale les chefs de division étaient

unanimes.

Yves

BOUTEILLE, résistant

rentré de déportation, a affirmé que « les

faits et gestes de M. Bousquet n'étaient pas ceux d'un collaborateur » (40).

[Yves Bouteille est né le 7 novembre 1896 à Dunkerque. Domicilié à Saint-Memmie, il était chef de division à la préfecture de la Marne. Fin 1940, il a facilité l’évasion de deux prisonniers de guerre français en leur fournissant des fausses cartes d’identité. Arrêté en mars 1941 par la Feldgendarmerie, il a été libéré sur intervention du préfet Bousquet. En mars 1942, il a rejoint CDLR, était en contact avec Armand Bolot et le groupe Tritant, auquel il a fourni des renseignements et a procuré de fausses cartes d’identité. En 1942, il a prévenu la famille Ast restée à Saint-Memmie que des arrestations de juifs allaient avoir lieu. Affecté à l'équipe BOA du groupe Tritant en mars 1943, il a participé aux parachutages dans la vallée de la Coole sur les terrains Hyène et Rousseau et à des transports d’armes et d’explosifs. Arrêté par la Gestapo à Saint-Memmie le 11 septembre 1943, il a été interné à la prison de Châlons-sur-Marne et déporté comme résistant le 22 janvier 1944 à Buchenwald (matricule 42 185). Transféré le 22 février à Mauthausen, il a été affecté au kommando d’Ebensee. Il a été libéré le 6 mai 1945 et rapatrié le 26 mai. Il a été homologué FFI et FFC (Forces françaises combattantes) au titre du réseau Action D. Il a reçu le titre de

Combattant volontaire de la Résistance avec la mention et DIR (Déporté-interné-résistant) ainsi que la Médaille de la Résistance avec rosette. Décédé le 1er septembre 1974, il est inhumé dans le cimetière de Saint-Memmie].

Selon Gaston ANDRÉ , on ne pouvait « rien

reprocher à Bousquet au point de vue national » ; « son

attitude vis à vis des Allemands était guidée

par le principe suivant : en tirer le maximum et en lâcher le

minimum » (41).

Raoul

SOURIN (42), chef de

bureau déporté à Neuengamme en

juin 1944, était reconnaissant à René

BOUSQUET d'avoir protégé les francs-maçons,

et considérait que c'était un « grand

préfet très intelligent, ayant beaucoup d'initiative

et de caractère » et qu'il s'était

montré « favorable

aux milieux ouvriers », propos confirmés

par Roger

DENIS (43), militant

socialiste et secrétaire général de la Bourse

du Travail de Châlons-sur-Marne.

[Raoul Sourin est né le 2 mai 1903 à Mourmelon-le-Grand. Chef de division à la préfecture de la Marne à Châlons-sur-Marne, il était membre de la Loge La Bienfaisance châlonnaise. Menacé par la législation antimaçonnique de Vichy, il a été protégé et maintenu à son poste par le préfet René Bousquet. Chargé des Affaires du Travail à la préfecture, Raoul Sourin était en contact avec Guyot, directeur du STO à Reims, André Benoît, directeur départemental du Travail et Pierre Boitel, chef du Service départemental de la main d’œuvre de la Marne. Avec leur aide, il a tenté de limiter le nombre de réquisitions pour le STO par la destruction de fichiers et la dissimulation de dossiers. Arrêté par la Gestapo le 13 juin 1944 à la préfecture, il a été incarcéré à Châlons-sur-Marne jusqu'au 20 juin 1944, puis interné à Compiègne comme « personnalité-otage » dans le camp C sous le matricule 41 955. Déporté le 15 juillet 1944 à Neuengamme (matricule 34 479), il a été détenu dans le block dit des « Proéminents ». Le 14 septembre 1944, il a été opéré de l’appendicite par un médecin déporté, le docteur Veyssière, dans des conditions rudimentaires. Membre de l’« Université de Neuengamme » créée par Bertrand de Vogüé, il y a animé la chorale, il a composé la musique du Noël du Prisonnier et a réalisé les décors de la pièce Les Plaideurs interprétée à l’occasion de Noël 1944. Le 12 avril 1945, il a été transféré à Theresienstadt, puis le 30 avril à Brezani, où il a été libéré le 8 mai 1945. Il a été rapatrié en France par avion le 18 mai 1945, et a été accueilli à Paris à l’Hôtel Lutetia. Il figure dans la galerie de dessins publiés en 1946 par Bertrand de Vogüé dans Les aventures de M. Ducancé, ouvrage illustré relatant la vie à Neuengamme des personnalités-otages qui y ont été déportées en juillet 1944.

En août 1945, entendu sur commission rogatoire par le juge d’instruction de la Haute Cour de Justice à la demande de René Bousquet, Raoul Sourin a déclaré être reconnaissant à l’ancien préfet de la Marne d’avoir protégé les francs-maçons et l'a décrit comme un « grand préfet très intelligent, ayant beaucoup d’initiative et de caractère », qui s’était montré « favorable aux milieux ouvriers ».

Raoul Sourin a reçu le titre de Combattant volontaire de la Résistance, mention RIF (Résistance intérieure).]

Les anciens rédacteurs à la préfecture de la Marne Tony

HERBULOT (44) et Maurice

MENNECIER (45), militants

socialistes, membres du mouvement Libération-Nord et sous-préfets

de la Libération, ne connaissaient « aucun

fait positif de collaboration », ni « aucun

acte » de BOUSQUET visés par les articles du Code Pénal et les ordonnances

citées par la commission rogatoire .

Jules

MARTINVAL , directeur

des Services agricoles, a assuré que BOUSQUET avait défendu au mieux « les

intérêts du département sur le plan agricole » (46) .

Les

responsables de la paysannerie marnaise ont tenu le même discours.

Robert

MANGEART, syndic

régional de la Corporation paysanne nommé

par le gouvernement de Vichy, a déclaré :

« Ayant été appelé à Vichy pour une réunion des syndics régionaux, j'y ai rencontré M. Bousquet et je lui ai posé la question suivante : " Êtes-vous devenu sincèrement collaborateur ? ". M. Bousquet m'a répondu textuellement : " Pour la sauvegarde des intérêts français, il est nécessaire qu'au moins les membres du Gouvernement apparaissent aux yeux des Allemands comme étant sincèrement collaborateurs ".

Cette réponse non équivoque, expliquait à mes yeux son attitude et me confirmait dans l'opinion que j'avais de lui : c'est-à-dire qu'il n'était pas favorable aux Allemands » (47).

[Robert Mangeart est né à Lavannes (Marne) le 24 septembre 1900. Agriculteur, père d'une nombreuse famille, formé dans les rangs de la Jeunesse agricole chrétienne (JAC), Robert Mangeart est une personnalité marquante de la paysannerie marnaise. Conseiller municipal de Lavannes avant-guerre, il a aussi été un militant du Syndicat agricole de Champagne, syndicat fondé en 1890, dont la devise était « Cruce et Aratro - Par la Croix et la Charrue ». Partisan d'un rapprochement entre ce syndicat chrétien et l'Union agricole, horticole et vinicole (UAHV), syndicat laïque d'inspiration radicale-socialiste animé par Albert Barré, il a défendu la création en 1938 de l'Union des organisations agricoles de la Marne, présidée par Albert Barré, qui est devenue le point de rencontre des dirigeants syndicalistes agricoles représentant les deux sensibilités, et l'expression d'une solidarité que l'épreuve de la guerre, de la défaite et de l'Occupation ont renforcée. Dès le retour de l'Exode et le début de l'Occupation, il a apporté sa collaboration à René Bousquet, secrétaire général de la Marne, dans la mise en place de responsables agricoles nommés dans chaque canton, pour faire face à la pénurie de main d'œuvre, d'engrais, de moyens de traction,pour assurer les récoltes et faire face aux réquisitions allemandes. Il a fait partie des sept membres de la Commission administrative choisis et nommés par René Bousquet, devenu préfet de la Marne, pour se substituer provisoirement au Conseil général de la Marne dissous à la fin de l'année 1940. En 1941, il a été reçu par le maréchal Pétain, a été nommé délégué général de l'Organisation corporative paysanne mise en place par le gouvernement de Vichy et il a siégé au Comité permanent ainsi qu'au Conseil national de la Corporation paysanne jusqu'en avril 1944, date de sa démission. En février 1942, à l'issue de l'assemblée générale constitutive de l'Union régionale corporative agricole, présidée par le préfet Bousquet, il en a été nommé syndic régional dans la Marne. En 1943, il a fondé à Reims une école d'agriculture qu'il a présidé jusqu'en 1968. La même année, il a été candidat au poste de syndic national de la Corporation paysanne, mais n'est arrivé qu'en seconde position derrière Adolphe Pointier qui a été élu. Dans le même temps il a été nommé par le gouvernement de Vichy membre du Conseil départemental appelé à prendre le relais de la Commission administrative créée par Vichy après la dissolution du Conseil général élu avant-guerre, et il en est devenu un des quatre secrétaires. À la Libération, il a comparu devant le Comité de Libération, et il a été déchu de son mandat de conseiller municipal ainsi que de ses droits civiques, mais il a participé en tant que délégué marnais au congrès constitutif de la Confédération générale de l'agriculture appelée à se substituer provisoirement à la Corporation paysanne dissoute en octobre 1944 par le gouvernement provisoire présidé par le général de Gaulle, et il en est devenu dès sa création un des quatre dirigeants. En mars 1945 il a été élu membre du conseil d'administration de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de la Marne, par l'assemblée générale constitutive de ce syndicat qui a remplacé la Corporation paysanne, et dont il est devenu ultérieurement le vice-président, puis le président. Réélu en avril 1945 conseiller municipal de Lavannes dès le premier tour sous l'étiquette Union républicaine démocratique, il a été invalidé en raison des responsabilités qu'il avait assumées sous le régime de Vichy au sein de la Corporation paysanne. Entendu comme témoin à la demande de René Bousquet traduit devant la Haute Cour de Justice après la guerre, Robert Mangeart a défendu l'action du préfet de Vichy dans la Marne. En 1946, il a participé au congrès fondateur de la Fédération des syndicats d’exploitants agricole (FNSEA), et à l’issue de ce congrès, il en a été nommé membre du conseil d’administration, et un peu plus tard secrétaire adjoint. En 1947, il a accédé à la présidence de La Providence agricole, une des plus importantes coopératives champenoises. Il a exercé de nombreux responsabilités sous la IVe et la Ve République comme président de La Providence agricole devenue Champagne Céréales et de la Coopérative sucrière de Bazancourt, comme membre du Conseil économique et social, et comme administrateur des hôpitaux, de la caisse départementale du Crédit agricole et de la Mutualité sociale agricole. Dans ses Souvenirs et réflexions publiés en 1982, il assume totalement son engagement au service de la politique agricole de Vichy qui, selon lui, n'a pas été une rupture ni une parenthèse dans son long parcours de responsable agricole marnais, mais au contraire une période d'opportunité qui lui a permis de réaliser « l'unité paysanne, l'unité du monde agricole ».]

Albert

BARRÉ, syndic

régional adjoint, a conclu son témoignage

en ces termes :

« Quand

M. Bousquet a été nommé secrétaire général

à la Police, je lui ai fait part de mon étonnement de

le voir accepter ce poste ; il m'a répondu : " J'ai roulé les Allemands dans la

Marne, je les roulerai encore ".

Au cours des conversations que j'ai eues avec lui

en tête à tête dans son Cabinet, il m'a déclaré

plusieurs fois qu'il ne croyait pas à la victoire de l'Allemagne,

qu'il était persuadé que les Allemands ne pouvaient

pas gagner la guerre » (48).

[Albert Barré est né le 19 février 1894 à Condé-sur-Marne (Marne). Maire de cette commune, maintenu à son poste par le gouvernement de Vichy en 1940, Albert Barré présidait avant-guerre l’Union agricole, horticole et vinicole, syndicat d’inspiration laïque, anticléricale et radicale-socialiste, rival du Syndicat agricole de la Champagne, syndicat d’inspiration chrétienne présidé par Robert Mangeart. Albert Barré présidait également l’Union des organisations agricoles de la Marne constituée en 1938, qui était une structure de concertation entre les responsables des deux syndicats. En juillet 1940, à l’instigation de René Bousquet, secrétaire général du département, qui n’était pas encore préfet, Albert Barré a accepté de fusionner son syndicat avec celui de Robert Mangart au sein d’un Comité d’entente des organisations agricoles de la Marne. Lorsqu’en 1942 le gouvernement de Vichy a créé la Corporation paysanne, il a été nommé Syndic régional adjoint aux côtés de Robert Mangeart. À partir de mars 1943, nommé par le gouvernement de Vichy, il a siégé au sein du Conseil départemental qui s'est substitué à la Commision administrative créée après la dissolution par Vichy du Conseil général élu avant-guerre. À la Libération, il a dirigé L’Union républicaine de la Marne, quotidien d’inspiration radicale-socialiste qui avait cessé de paraître sous l’Occupation. En septembre 1944, il a lancé dans ce journal avec Georges Bruyère, ancien maire de Châlons-sur-Marne nommé par Vichy et ami de Bousquet, une souscription pour l’érection d’un monument destiné à honorer la mémoire des fusillés. En mars 1945, il a présidé l’assemblée générale constitutive de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) et il a été élu membre de son conseil d’administration. À l’issue des élections municipales d’avril-mai 1945, il a été réélu maire de Condé-sur-Marne. Entendu comme témoin, il a témoigné à sa demande en faveur de René Bousquet traduit devant la Haute Cour de Justice.

Albert Barré est décédé le 2 février 1959 à Sézanne. Une rue porte son nom à Condé-sur-Marne.]

Paul

PÉRARD, agriculteur

et maire de Cernay-les-Reims, a confirmé que BOUSQUET avait mis en place une organisation qui a servi de « paravent

entre les autorités allemandes et le monde agricole » et qui a permis d'« éviter

l'Ostland » (49).

Marcel

LEMAIRE a déclaré que l'action de BOUSQUET avait toujours été dirigée « en

faveur des paysans » (50).

Tous

étaient ou allaient être confirmés à la

tête des syndicats d'exploitants agricoles au lendemain

de la 2e guerre mondiale .

Dans les milieux du champagne, Robert

de VOGÜÉ, délégué

général du Comité interprofessionnel des vins

de Champagne, a confirmé à

son retour de déportation que grâce à BOUSQUET le stock de champagne avait été sauvegardé, que

ce dernier « désapprouvait

au fond totalement la politique suivie par le gouvernement de Vichy » ;

il l'aurait entendu dire que « Vichy

était le bocal de tous les vaincus des élections de

1936 » ; il a exprimé sa conviction que BOUSQUET était « au

moins dans ses sentiments d'accord avec la Résistance »,

et il a relaté les propos que lui auraient tenus les Allemands lors

de son interrogatoire par la Gestapo en

janvier 1944 :

« Nous

savons très bien que si la résistance est organisée

et développée de la sorte, c'est qu'elle a bénéficié

de l'appui plus ou moins déguisé de Bousquet ;

il nous a roulés ; maintenant qu'il est parti et que Darnand

le remplace, la gendarmerie travaillera avec nous au lieu de travailler

avec vous » (51).

[Robert-Jean de Vogüé est né le 3 août 1896 à Menetou-Salon (Cher). Notable reconnu, le comte Robert-Jean de Vogüé était l’archétype du vichysto-résistant dans la Marne. Négociant en vin de champagne, gérant de la maison Moët et Chandon d’Épernay depuis 1930, secrétaire de la Commission spéciale de la Champagne délimitée créée en 1935, Robert-Jean de Vogüé a été nommé par René Bousquet en 1940 membre de la Commission administrative provisoire, puis en 1941 du Conseil départemental, créés par le gouvernement de Vichy pour se substituer au Conseil général de la Marne dissous. En septembre 1940, il a fait partie du Bureau de contact composé de quelques représentants des négociants de champagne, qui a été institué pour entrer en rapport avec la puissance occupante. En novembre 1940, il a siégé au sein du Bureau national de répartition du vin de Champagne mis en place par le gouvernement de Vichy. En 1941, Robert-Jean de Vogüé a été nommé délégué général du Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), représentant du négoce, désigné par le secrétaire d’État, ministre de l’Agriculture. Président du Groupement interprofessionnel patronal d’Épernay (GIPER), Robert-Jean de Vogüé a participé dès l’automne 1940 à la création d’une Maison du travail destinée conformément à la politique corporative de Vichy à regrouper les organisations patronales et ouvrières. En 1942, il a été l’initiateur avec Fernand Muls, président de l’Union locale des syndicats ouvriers, du Centre interprofessionnel et social d’Épernay (CIS), un des premiers à voir le jour dans la France de Vichy pour promouvoir la Charte du travail promulguée en octobre 1941. En 1943, membre de Saule, sous-réseau d’Éleuthère dans la Marne, Robert-Jean de Vogüé a animé le le mouvement Ceux de la Libération (CDLL) à Épernay, aux côtés de son secrétaire Henri Fignerol, de Frère Birin et de Maurice Germain. Le 24 novembre 1943, il a été arrêté par la Gestapo dans le bureau d’Otto Klaebisch le « Weinführer du champagne » 3, boulevard Désaubeau à Reims. Le 29 novembre, Maurice Leflond, secrétaire du syndicat des cavistes a lancé un ordre de grève aux employés et ouvriers des sociétés vinicoles de Reims et d’Épernay pour protester contre cette arrestation. Incarcéré à la prison de Châlons-sur-Marne, Robert-Jean de Vogüé s'est confié à son voisin de cellule Robert Tritant, chef du mouvement Ceux de la Résistance (CDLR) à Châlons, sans se rendre compte que des micros étaient dissimulés dans sa cellule. Son procès, que les Allemands ont voulu public, a eu lieu en février-mars 1944 à Reims dans la salle des criées de la Chambre des notaires, cours Langlet et non pas à Châlons-sur-Marne où siégeait habituellement le tribunal militaire allemand. Condamné à mort, Robert-Jean de Vogüé a été gracié, bénéficiant de multiples interventions, dont celle de l'ambassadeur de Suède et celle du gouvernement de Vichy dont René Bousquet ne faisait alors plus partie. Ce dernier pouvait néanmoins encore plaider la cause du délégué du CIVC qu'il avait bien connu dans la Marne, auprès des autorités allemandes, auprès de Laval ou auprès de Pétain lui-même. Robert-Jean de Vogüé a été interné en France puis déporté comme résistant le 27 juin 1944 dans les prisons de Karlsruhe, de Rheinbach, de Ziegenhain, et de Rheinberg, où il a été libéré le 3 mai 1945. Deux résistants sparnaciens jugés et condamnés à mort en même temps que lui, René Herr et Léon Leroy, ont été fusillés, de même que Robert Tritant. Robert-Jean de Vogüé a été homologué FFC (Forces françaises combattantes) et il a reçu le titre est de Combattant volontaire de la Résistance (CVR), mention DIR (Déporté-interné-Résistant) ainsi que la Médaille de la Résistance. Après la guerre, lorsqu’à l’époque de la guerre froide la scission est intervenue au sein de l’association des anciens déportés, Robert de Vogüé a adhéré à la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes (FNDIRP) aux côtés des anciens résistants d’obédience communiste. À Épernay, le nom de Robert-Jean de Vogüé, décédé le 17 octobre 1976, a été donné à une place de la ville où se dresse un buste honorant sa mémoire.]

Selon Bertrand

de MUN (52), ancien

député marnais de l'Alliance républicaine et

président de la Chambre de commerce de Reims, BOUSQUET « faisait

tout ce qu'il pouvait pour servir d'écran protecteur » entre les Marnais et les autorités allemandes.

Pierre

REGNAULT, directeur

du Champagne Salon à Mesnil-sur-Oger, a exalté la « conduite

magnifique » de BOUSQUET au retour de l'exode, n'hésitant pas à affirmer que « le

plus beau fleuron de la résistance de M. Bousquet à

nos ennemis, fut l'organisation de la viticulture champenoise » (53).

Plusieurs

ecclésiastiques onnt également été

mis à contribution.

L'archevêque

de Reims, monseigneur

MARMOTTIN, se souvenait avoir reçu BOUSQUET à deux ou trois reprises , et l'avoir entendu exprimer son « indignation » en évoquant la condamnation à mort et l'exécution

d'« un

communiste » par les Allemands (54).

[Louis-Augustin Marmottin est né le 11 mars 1875 à La Neuville-au-Pont (Marne). Ordonné prêtre du diocèse de Châlons-sur-Marne en 1898, il a été nommé évêque de Saint-Dié en 1930, une fonction qu’il a exercée jusqu’à sa nomination à la tête de l’archevêché de Reims en août 1940 en remplacement du cardinal Suhard nommé archevêque de Paris. Dès le début de l’occupation allemande, Monseigneur Marmottin a accepté la défaite comme une sanction voulue par Dieu, et a témoigné constamment un parfait loyalisme à l'égard du régime de Vichy ainsi qu'une véritable vénération à l'égard de Pétain, déclarant notamment le 28 décembre 1940 :« Serrons-nous autour de la personne vénérée du chef que la France s'est donnée. Quelle grande et belle figure que la sienne ! Elle s'impose par sa pureté sans tache, par sa noblesse sans défaillance à l'admiration de l'Univers. Et nul ne peut, mieux que le Maréchal Pétain avec plus de sagesse et plus d'autorité, gouverner notre pays, refaire ses idées et ses mœurs, et lui rendre son prestige auprès des autres peuples. Au surplus, il est également le Chef de l'État français, auquel nous devons le respect, loyale obéissance et entier dévouement ». Un peu plus tard, il a condamné comme « péché mortel » la désobéissance au gouvernement de Vichy, et a dénoncé les résistants comme des « rebelles » au service de l'étranger : « Les fidèles qui n'obéissent pas au gouvernement légal de Vichy commettent un péché mortel. De même, ceux qui se rangent du côté des rebelles ou suivent les directives d'une puissance étrangère qui par ses appels les invitent à désobéir au gouvernement, commettent une faute grave envers la France et envers Dieu ». En 1941, il a exposé les conditions du redressement de la France, affirmant que « la neutralité scolaire, en privant de Dieu les jeunes âmes, avait été la première cause de ses récents malheurs », rappelant « les vrais principes de l'Éducation qui ne peut être que chrétienne », fustigeant « le mépris des divines lois du Mariage » ainsi que « les ravages causés par le divorce, l'union libre, l'adultère, la stérilité volontaire, l'avortement », pleurant sur « la famille française jadis si féconde », dénonçant « la dépopulation causée par l'immoralité » qui, selon lui, avait compté pour beaucoup dans « la défaite de notre pauvre pays », et présentant les prêtres comme « les artisans nécessaires et les plus puissants du relèvement français ». Le préfet de Vichy René Bousquet a entretenu d'excellents rapports avec l’archevêque de Reims qui lui a été reconnaissant d'avoir loyalement appliqué dans la Marne les mesures en faveur de l'enseignement catholique, et cela malgré ses origines radicales, ses amitiés franc-maçonnes et ses convictions laïques. De son côté, le préfet de la Marne, dans son rapport de janvier 1942 aux autorités de Vichy, s’est attaché à montrer le parfait loyalisme de Monseigneur Marmottin envers le régime du maréchal Pétain, relevant qu’il « affirme le caractère impérieux de l'obéissance au chef de l'État le Maréchal Pétain et à ses représentants légaux, comme investis du pouvoir légitime reçu de Dieu ». En janvier 1942, Monseigneur Marmottin, pressenti par le délégué régional de la LVF pour présider le comité d’honneur rémois de cet instrument de la collaboration militaire avec l’Allemagne nazie, s'est récusé en raison du caractère de sa fonction, mais a promis son appui et son aide. Lors des obsèques des victimes des bombardements alliés de mai 1944, il a fustigé les « oiseaux meurtriers » qui jetaient la « terreur et désolation » sur la « ville sainte de la patrie française », et il a manifesté sa « réprobation devant les méthodes de guerre qui ne respectent ni rien, ni personne, qui se rient des lois divines et humaines, qui font servir la science et le progrès à une destruction de la civilisation ». Il a magnifié l'« immolation collective » des victimes rémoises et les a associées aux « milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de France, de tout âge, massacrés tous les jours sans ménagement, sans pitié ». Le 11 juillet 1944, il ne s’est pas opposé à ce qu’un service religieux honore dans la cathédrale de Reims la mémoire du milicien Philippe Henriot exécuté par la résistance, en présence des miliciens et des collaborationnistes marnais, mais il n’y a pas participé. Après la Libération, Monseigneur Marmottin s'est rallié de bon gré à la résistance, et a participé officiellement à la célébration de la victoire alliée de mai 1945. Le 9 mai 1945, il a présidé dans sa cathédrale un Te Deum solennel à l’issue du défilé de la Victoire. Le 13 mai 1945, il a célébré la fête de Jeanne d’Arc en déclarant : « Que pouvait Hitler contre nos saints de France, ligués là-haut pour la protection d’une patrie que sauva d’un péril mortel la pure jeune fille que nous célébrons aujourd’hui, notre prodigieuse Jeanne d’Arc ? Une vision s’impose à nous en ce moment, celle de Jeanne d’Arc à genoux dans ce sanctuaire, les drapeaux des nations victorieuses sont à l’honneur aujourd’hui. Chacun d’eux implore pour le pays qu’il représente la guérison de ses blessures, la concorde de ses fils, un glorieux avenir ». Après la guerre, bien que figurant sur la liste des prélats susceptibles d’être inquiétés, monseigneur Marmottin a été épargné par l’épuration épiscopale, mais n’a jamais reçu le chapeau de cardinal traditionnellement attaché au siège archiépiscopal de Reims.]

L'évêque

du diocèse de Châlons-sur-Marne, Monseigneur

TISSIER, l'avait toujours considéré comme « un

très bon Français » qui

avait « fait

preuve de dignité vis à vis des Allemands » et qui estimait que « son

attitude n'avait pas été celle d'un collaborateur » ( 55 ).

Monseigneur

PETIT, ancien

vicaire général à Châlons, devenu évêque

coadjuteur de Verdun, a déclaré que BOUSQUET lorsqu'il avait quitté le département avait « emporté

la reconnaissance générale des Châlonnais et des

Marnais », qu'il avait « fait

figure d'un chef à l'âme française et nullement

un plat serviteur des autorités occupantes »,

et que d'« aucuns

estimaient qu'il travaillait simultanément pour le Gouvernement

à venir autant que pour celui de l'heure qui passait » (56).

L'abbé

Pierre GILLET, directeur

de la Maison des Oeuvres, membre du mouvement de résistance Ceux de la Libération (CDLL), vice-président de

l'Amicale des déportés et internés de l'arrondissement

de Châlons-sur-Marne, a attesté que « jamais

il n'avait eu connaissance que Bousquet ait fait à Châlons-sur-Marne

quoique ce soit contre la France », et qu'« au contraire il y avait effectué plusieurs interventions

efficaces ». Lorsque BOUSQUET,

nommé au secrétariat général à

la Police, avait fait ses adieux à la ville de Châlons,

il lui a fait part de son étonnement qu'il ait pu accepter

un tel poste et BOUSQUET lui a répondu : « Je

sais bien que cela nuira à ma carrière, mais je ne vois

qu'une chose, le bien de mon pays » (57).

[Pierre Gillet est né le 10 mai 1904 à Somme-Yèvre. Ecclésiastique, prisonnier de guerre évadé, l’abbé Gillet est rentré à Châlons-sur-Marne et a siégé dans la commission municipale mise en place au retour de l’exode. En 1942, il a été nommé directeur de la Maison des œuvres catholiques du diocèse de Châlons-sur-Marne et a rejoint le mouvement Ceux de la Libération (CDLL) à la demande de Lucien Paul, responsable de la branche civile de cette organisation. Il a organisé la fabrication de faux papiers pour les prisonniers de guerre évadés, puis pour les réfractaires du STO et les résistants. Il a aidé un aviateur canadien tombé à Marson à passer en Espagne. Arrêté le 17 mai 1944, il a été interné à la prison de Châlons-sur-Marne jusqu’au 23 août 1944. Pierre Gillet a reçu le titre de Combattant volontaire de la Résistance, mention DIR (Déporté-interné-résistant) et la Médaille de la Résistance. En 1945, il a été élu conseiller municipal de Châlons-sur-Marne. En 1983, il a publié une histoire de la Résistance dans l’arrondissement de Châlons-sur-Marne dans le numéro 3 des Cahiers Châlonnais sous le titre Châlons sous la Botte, ouvrage qui a été réédité en 1998 et qui se montre bienveillant à l'égard du parcours du préfet Bousquet dans la Marne. Une rue de Châlons-en-Champagne porte son nom et une plaque rappelle sa mémoire dans la cour de l’évêché].

Andrée

GASNIER (58),

en religion soeur

MARIE, supérieure

de la maison de Charité et assistante départementale

de la Croix-Rouge, qui avait organisé avec Madame

BOUSQUET, grâce à l'aide de son mari, un

centre d'accueil pour les prisonniers rapatriés,

a relaté comment BOUSQUET avait

obtenu la grâce de Pierre

DUFRÊNE, industriel condamné par

le tribunal militaire allemand de Châlons-sur-Marne (59). Arrêté sur dénonciation le 31 octobre 1941 à son domicile de Reims où des armes avaient été découvertes, Pierre DUFRÊNE avait été condamné à mort pour détention d’armes, peine effectivement commuée en 12 ans de travaux forcés sur intervention de BOUSQUET. Il a été déporté le 4 mai 1942 dans la prison de Karlsruhe et transféré dans les prisons de Rheinbach, puis de Siegburg où il est décédé le 14 février 1945.

Enfin,

l'abbé

GILLET et soeur

MARIE ont justifié l'attitude de BOUSQUET dans ce qu'on a appelé à Châlons l'« affaire

du Casino », par le fait qu'il

avait dû flatter publiquement un officier allemand parce qu'il

venait d'obtenir de lui la grâce d'un condamné à

mort. Maurice

JONQUET, notaire

à Châlons, a relaté cette affaire qui a fait

scandale et qui a constitué la

seule réserve émise par les Châlonnais au sujet de l'attitude de BOUSQUET. En

1941, au cours d'une soirée de bienfaisance au Casino

de Châlons en faveur des prisonniers, devant une assistance

de plus de mille personnes, BOUSQUET était monté sur la scène à l'entracte pour

vanter les avantages d'une entente avec les Allemands et s'était adressé au docteur

HAECKEL, représentant du Feldkommandant assis

dans la loge d'honneur en lui disant : « Quoiqu'il

arrive, nos relations d'amitié se maintiendront et je compte

après la guerre aller chez vous comme vous viendrez chez moi » (60)

BOUSQUET avait aussi sollicité le témoignage du président de l'association cultuelle israélite de Châlons,

délégué du Consistoire central des israélites

de France, avec lequel il avait été en relation en

mai 1940. Léon

ULMANN, qui avait passé la guerre à Annecy

puis en Suisse,a fait la déclaration suivante :

« Il

m'est impossible de dire quelle a été l'activité

et l'attitude de M. Bousquet à Châlons-sur-Marne pendant

la durée de l'occupation allemande.

Depuis mon retour, je n'ai rien entendu dire de particulier

sur son compte dans les milieux israélites de Châlons-sur-Marne.

D'ailleurs, presque tous ceux qui sont restés

sur place ont été déportés en Allemagne

d'où un seul est revenu à la date d'aujourd'hui.

Châlons-sur-Marne

le 3 août 1945 » (61).

Mais ce qui a sans doute impressionné le plus le président

NOGUÈRES, le Procureur et les jurés de la Haute

Cour, a été la très longue déposition de Richard

POUZET, entendu à la demande de BOUSQUET à Rochefort-sur-Mer où il reprenait des forces à

son retour de déportation. Secrétaire

général de la préfecture, il

avait été un de ses plus proches collaborateurs dans la

Marne, et son témoignage a donné beaucoup

de crédit au système de défense élaboré

par BOUSQUET consistant à mettre

en valeur son action dans ce département. En ce qui concerne le

rôle joué ultérieurement par l'ancien préfet

de la Marne au secrétariat général à la

Police, Richard

POUZET a déclaré :

« Il

ne m'appartient pas de juger de son attitude [...] Je n'ai pas pu l'observer d'assez près, mais

je ne veux pas douter qu'elle ait été dictée

par sa constante préoccupation de freiner au maximum l'emprise

allemande et de sauvegarder de son mieux les intérêts

français, sans cesse plus menacés par l'activité

haineuse de l'occupant. C'est d'ailleurs ce qui entraîna, à

mon avis, sa disgrâce, son renvoi et son remplacement par un

individu tout acquis aux Allemands. Alors qu'il avait quitté la vie publique

et que j'étais redevenu moi-même un simple particulier,

traqué certes, mais pouvant enfin me livrer sans contrainte

à l'action résistante, j'eus l'occasion de revoir Bousquet

à plusieurs reprises, en particulier au lendemain de la publication

dans Je suis partout d'un article infect de Marques-Rivière

intitulé je crois " Bousquet le maquisard " (62). Je lui témoignai à cette occasion

ma sympathie ; il ne me cacha pas qu'il considérait cet

article inspiré par la milice, comme un véritable appel

au meurtre. À partir de cet instant son arrestation par

les Allemands ne faisait plus de doute ; elle devait intervenir

quelques jours après le débarquement, le 9 juin si j'ai

bonne mémoire.

Je ne l'ai plus revu depuis, mais j'en ai entendu

parler par les Allemands eux-mêmes, qui, lors de mes interrogatoires

auxquels ils me soumirent dans leur chambre de tortures de la rue

des Saussaies, me firent, parmi tant d'autres griefs mineurs, articulés

par eux contre moi, celui d'avoir connu Bousquet et d'avoir continué

dans la Marne son action jugée peu conforme à l'esprit

de collaboration. Il est vrai que ce fut là l'un de mes moindres

péchés, mais cette simple indication pouvant cependant

éclairer la justice française, je n'hésite pas

à la lui livrer.

Lecture

faite persiste et signe.

Richard Pouzet » (63)

[Secrétaire général de la Marne, Richard Pouzet était en contact avec la résistance marnaise, et couvrait la fabrication à la préfecture de faux papiers d'identité destinés aux prisonniers évadés et aux réfractaires du STO, qu'il aidait à échapper aux réquisitions de main d'œuvre. Il a encouragé le préfet Bousquet, dont il était un des principaux collaborateurs à la préfecture, à protéger les élus républicains, les francs-maçons et les juifs. Mis en disponibilité par le gouvernement de Vichy en février 1944, il a été pressenti pour exercer les fonctions de préfet de la Libération dans la Marne. Arrêté le 4 août 1944 par la Gestapo pour son activité de résistant, il a fait partie d’un transport qui est parti de Pantin le 15 août 1944 et qui est resté bloqué dans un tunnel bombardé par l’aviation alliée. Les déportés ont été transférés dans un autre train que la résistance a essayé en vain de stopper le 17 août 1944 près de Dormans. Richard Pouzet a décrit dans le détail et avec émotion la traversée du département de la Marne. Arrivé le 20 août à Buchenwald, où il a reçut le matricule 77 061, il a ensuite été transféré à Dora, et a été affecté à des travaux de terrassement au kommando d’Ellrich. Au début d'avril 1945, il est évacué lors d'une marche de la mort à Ravensbrück, puis le 28 avril dans une baraque de l'usine d’explosifs chimiques de Malchow, où il a été libéré le 2 mai 1945. Rapatrié en France dans un état d'extrême faiblesse, il a été soumis à une longue convalescence avant de poursuivre sa carrière dans la préfectorale. En août 1945, alors qu'il se reposait chez lui à Rochefort-sur-Mer, il a été entendu comme témoin à la demande de René Bousquet inculpé devant la Haute Cour de Justice. Sa déposition, très favorable à l'ancien préfet de la Marne, dressait un tableau élogieux de l'action de Bousquet dans la Marne de 1940 à 1942. Après la guerre, il a repris du service, comme préfet de la Mayenne, préfet de la Sarthe, puis comme secrétaire général de la Seine, et il est devenu vice-président de l'assemblée du Corps préfectoral. Son témoignage, publié dès 1946 sous le titre Dora-Propos d'un bagnard à ses enfants, a reçu le prix Louis Paul Miller de l’Académie française en 1950.]

La Marne

au procès Bousquet

La Haute

Cour de Justice est bel et bien entrée

dans le jeu de l'ancien secrétaire général à

la Police de Vichy, qui entendait exploiter au maximum l'atout précieux

que pouvait représenter l'évocation de son action dans la Marne. Cela a été confirmé par la façon dont

s'est déroulé le procès de René

BOUSQUET. En effet, dès l'ouverture du procès le

21 juin 1949, aussitôt après avoir

donné lecture d'un curriculum vitae de l'accusé tout

à fait à son avantage, le président

NOGUÈRES a ouvert le chapitre relatif à la

Marne en ces termes :

« Bousquet

ne répond pas devant vous des actes qu'il aurait pu commettre

comme Préfet, car, à ce titre, il aurait échappé

à votre compétence. Mais il est d'autant plus nécessaire que

son attitude comme Préfet vous soit connue, que s'il a commis

en cette qualité des actes tombant sous le coup de la loi,

il en répondrait en vertu de la connexité prévue

par l'Ordonnance constitutive de la Haute Cour de Justice » (64).

Il a lu un court résumé de ce qu'on

trouvait dans le dossier sur le comportement de BOUSQUET dans ce département, en relevant que les renseignements reçus,

concernant son rôle administratif en tant que préfet,

étaient « unanimement

favorables à l'accusé ». Curieusement, dans ce résumé très

bref, il a privilégié avec insistance les

témoignages très favorables de Marguerite

BELLO, la secrétaire de BOUSQUET à Châlons-sur-Marne, que ce dernier avait installée

à la délégation parisienne de son cabinet en

1942 (65),

et ceux de Jean

LEGUAY qui, après avoir succédé à BOUSQUET à la sous-préfecture de Vitry-le-François, puis

comme secrétaire général de la préfecture

de la Marne, était devenu son délégué

auprès des autorités allemandes dans les territoires

occupés, poste qu'il occupait au moment de la Rafle du Vél d'Hiv les 16 et 17 juillet 1942. (66).

Le président NOGUÈRES a donné ensuite la parole à l'accusé. Selon Jean

PIVERD qui a suivi le procès pour L'Union de Reims, BOUSQUET a fait preuve pendant deux heures d'« une

indiscutable éloquence » et a retracé, « non

sans une émotion que l'on sentait sincère »,

ce qu' a été de

1939 à 1942 son

action dans la Marne, dans un long et vibrant exposé

qui s'est achevé par ces mots : « En

tout cas, je voudrais simplement que la Haute Cour retienne que, jusqu'au

18 avril 1942, mon attitude devant l'occupant fut une attitude de

dignité. Nous verrons tout à l'heure si cette attitude

a changé à partir du 18 avril 1942 » (67).

Quant

au procureur général, après avoir écouté BOUSQUET,

il a déclaré qu'il n'avait pas de question à poser et

il a ajouté :« Le

Ministère Public, en ce qui concerne le passage de BOUSQUET

à la Préfecture de la Marne, n'a rien à lui reprocher. J'ai entendu avec plaisir ses explications, et elles

n'ont fait que me confirmer dans mon opinion première » (68).

L'action

de BOUSQUET comme

préfet de la Marne qui, par la volonté de

l'intéressé et avec l'accord complaisant du président

ainsi que du procureur général, ne devait être

que rapidement évoquée, a été

mise à l'honneur. Elle occupe une cinquantaine de pages dans la transcription du procès, alors que la partie consacrée

à ce que fut l'attitude de BOUSQUET à l'égard des Juifs, ne représente

qu'une vingtaine de pages.

Après le chapitre marnais, « le

procès singulier de René Bousquet » (69) a suivi

son cours, en

faisant l'impasse sur la politique de répression et de persécution

raciale dont BOUSQUET avait été cependant le principal responsable avec

LAVAL.

Dans

la Marne dont il avait été préfet,

et malgré les interventions qu'il avait accepté ponctuellement

d'entreprendre en faveur de Juifs marnais qui avaient sollicité

sa protection lorsqu'il était devenu secrétaire général

à la Police, plus

de trois cents juifs ont été finalement déportés

et une dizaine seulement sont rentrés (70).

Au terme d'un procès qui ne dura que trois

jours au cours desquels BOUSQUET a poursuivi « sans

presque désemparer, son long monologue tendant avec succès

à se disculper » (71), il a été

acquitté « du

chef d'atteinte aux intérêts de la défense nationale »,

déclaré « convaincu

du crime d'indignité nationale » frappant

automatiquement tous ceux qui avaient accepté de participer

aux gouvernements de l'époque vichyste, et condamné

à la peine minimale de « cinq

ans de dégradation nationale » ; mais

il en a été « immédiatement

relevé » selon

la formule consacrée qui permettait de blanchir les collaborateurs, « pour

avoir participé de façon active et soutenue à

la résistance contre l'occupant ».

ARRÊT

Vu l'arrêt rendu le TREIZE JANVIER

mil neuf cent quarante neuf par la Chambre d'accusation de

la Haute Cour de Justice lequel ordonne la mise en accusation

et le renvoi devant la Haute Cour de Justice de : BOUSQUET

René, né le 11 mai 1909 à MONTAUBAN (

Tarn-et-Garonne ) de Georges Adrien Emile et de LORTAL Adrienne

Marie Laure, Préfet, Ancien secrétaire Général

à la Police au Ministère de l'Intérieur,

domicilié à Paris ( 16° ) 12 avenue Camoëns.

Vu l'acte d'accusation dressé par

Monsieur le Procureur de la République contre le sus

nommé.

Vu l'exploit en date du 16 février

1949 portant signification de l'acte d'accusation.

Vu l'original d'assignation en date du 14

juin 1949 portant citation à l'accusé Bousquet

René à comparaître devant la Haute Cour

de Justice le VINGT ET UN JUIN mil neuf cent quarante neuf.

LA HAUTE COUR DE JUSTICE constituée

conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre

1944, modifiée par les lois du 15 septembre 1947 et

19 avril 1948.

Après avoir entendu Monsieur le Procureur

Général en ses réquisitions, l'accusé

BOUSQUET René, Monsieur le Bâtonnier RIBET son

conseil en ses observations, l'accusé ayant eu la parole

le dernier et après en avoir délibéré

conformément à la loi et en Chambre du Conseil.

LA

HAUTE COUR DE JUSTICE,

Considérant

que pour si regrettable que soit le comportement de BOUSQUET

en divers moments de son activité comme Secrétaire

Général à la Police et notamment lorsqu'il

a accepté d'aider à l'action de la mission DESLOGES,

il n'apparaît qu'il ait sciemment accompli des actes

de nature à nuire à la défense nationale

dans le sens de l'article 83 du Code Pénal et qu'il

échet en conséquence de prononcer son acquittement,

Considérant d'autre part qu'en acceptant

de remplir dans le Ministère constitué par LAVAL

au mois d'avril 1942 le poste de Secrétaire Général

à la Police qui est un de ceux qui le rende justiciable

de la Haute Cour, il s'est rendu coupable du crime d'indignité

nationale,

Mais considérant qu'il résulte de l'information

et des débats la preuve qu'en de nombreuses circonstances

BOUSQUET a, par ses actes, participé de façon

active et soutenue à la résistance contre l'occupant,

PAR

CES MOTIFS,

Acquitte

BOUSQUET René du chef d'atteinte aux intérêts

de la défense nationale,

le déclare convaincu de crime d'indignité

nationale, le condamne à la peine de CINQ ANS de DEGRADATION

NATIONALE de ce chef, le relève de la dite peine en

application de l'article 3 par. 4 de l'ordonnance du 26 décembre

1944.

Fait et prononcé au Palais de Justice,

à Paris, le Jeudi vingt trois juin mil neuf cent quarante