|

| René Bousquet> La politique vichyste d'exclusion et de répression | |||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||

|

René Bousquet Le

sort des francs-maçons et des juifs _________________________________________________________________________________________________________________________ |

|||||||||||||||||||||

|

Le sort des Francs-maçons et des Juifs Dans la

Marne, René

BOUSQUET, fidèle à ses origines et à

ses amitiés, s'est

nettement démarqué de Vichy sur la question de l'épuration

des Francs-maçons. Il a combattu ouvertement et publiquement, non sans

un certain courage, la politique d'exclusion qui les frappait. La protection

dont il a entouré les Francs-maçons marnais a eu cependant

ses limites,

puisque Gaston

POITTEVIN, ancien député radical, ainsi que

son gendre Henri

MARTIN, ancien député socialiste, furent

tous les deux arrêtés

et déportés en

1943, alors qu'il était toujours secrétaire

général à la Police, et sont morts en déportation à Buchenwald. « Les lois raciales furent appliquées dans la Marne avec le maximum d'humanité. La plupart des israélites marnais réussiront à franchir la ligne de démarcation et à passer en zone dite libre où ils n'étaient pas encore traqués. Beaucoup d'entre eux furent avisés discrètement par la Préfecture des menaces d'arrestation qui pesaient sur eux. Certains furent même dotés de faux papiers, en tout cas l'apposition de la mention " Juif " sur les cartes d'identité fut réalisée avec une sage lenteur et tout à fait partiellement » (2). Néanmoins, cinq

élus israélites marnais ont été démissionnés

d'office en

1941-1942 : [Léonce Bernheim est né le 16 avril 1886 à Toul (Meurthe-et-Moselle). Après des études au lycée Rollin à Paris, il a été admis à l’École centrale, dont il est sorti en 1909 ingénieur des Arts et Manufactures. Amené à s’intéresser aux problèmes juridiques à l’occasion d’une affaire contentieuse dans l’entreprise de travaux publics qui l’employait, il a terminé ses études de droit commencées à Centrale, est devenu avocat et s’est inscrit au Barreau de Paris en 1912. Bien qu’exempté du service militaire pour raisons de santé, il a été engagé volontaire en 1914 et a participé au conflit jusqu’en 1918. Après la Première Guerre mondiale, il a adhéré à la SFIO et a participé dès les années 1920 aux côtés de Marcel Déat à la rédaction du Travail de la Marne, organe de la fédération marnaise du Parti socialiste SFIO. Sous l’impulsion de Déat, il s'est présenté dans la Marne aux élections cantonales de 1928 face au député radical Gaston Poitevin et a enlevé le siège de conseiller général du canton de Châtillon-sur-Marne qu’il a conservé aux élections de 1934. Conseiller municipal de Reims en 1929, il a été élu maire de Pourcy en 1935 et a fait partie des cinq élus juifs marnais démissionnés d’office en 1941-1942. Pour fuir la persécution antijuive, il s'est réfugié avec son épouse Renée à Grenoble. Malgré l’éloignement, il est resté en relation suivie avec les responsables marnais de Libération-Nord. Léonce et Renée Bernheim ont été arrêtés à Grenoble en juillet 1943. Ils ont été déportés à Auschwitz par le convoi n° 63 du 17 décembre 1943 et sans doute gazés dès l’arrivée du convoi à Birkenau le 20 décembre, date de décès retenue par le JO du 12 août 1987. Le nom de Léonce Bernheim figure sur une plaque commémorative apposée sur la façade de la mairie de Pourcy, sur la stèle élevée par le Parti socialiste SFIO au cimetière du Nord à Reims, et sur la plaque commémorative du Conseil général de la Marne à Châlons-en-Champagne. Il figure aussi sur la plaque commémorative des anciens élèves du lycée Rollin, aujourd’hui lycée Jacques Decour à Paris. Depuis 1981, la Fondation Léonce et Renée Bernheim créée sous l’égide de la Fondation du judaïsme français, décerne un prix pour couronner une œuvre dans chacun des domaines qu’elle entend promouvoir, les Arts, les Lettres et les Sciences.] Jocelyne

HUSSON a pu établir qu'à l'époque

où BOUSQUET était préfet de la Marne, une dizaine de Juifs y ont été arrêtés (4), Ces arrestations ont été suivies de la déportation de cinq d'entre eux le 27 mars 1942 par le premier convoi à destination d'Auschwitz : l'avocat rémois Georges

SIMON, les commerçants châlonnais André FRIBOURG et Maurice KREMER, arrêtés le 26 février 1942 comme otages à la suite d'attentats en Saône-et-Loire ; Aaron WIENER d'Épernay et Jéchiel MINC de Reims, arrêtés le 7 mars 1942. « Il a été arrêté avec d'autres Juifs habitant Châlons et avec quelques communistes. Les familles israélites ont pris aussitôt contact avec le préfet d'alors Mr. René Bousquet qui nous a reçus aussitôt, nous promettant d'entrer en relation avec les Allemands pour essayer de les faire libérer tout en ne nous laissant que peu d'espoir. Dans les jours qui suivirent deux hommes châlonnais ont été libérés. Je ne sais si cela a quelque rapport avec une intervention du préfet » (5). Lors de

son procès en

1949, René

BOUSQUET a dit qu'il

était intervenu pour faire libérer des Juifs arrêtés le 26

février et transférés au camp de Compiègne,

et qu'il y avait fait livrer des colis de ravitaillement, affirmation corroborrée

par plusieurs témoignages (6).

[André Fribourg est né le 18 janvier 1902 à Châlons-sur-Marne où il exerçait la profession de boucher. Il a fait partie des dix-huit otages arrêtés à Châlons-sur-Marne, Épernay et Reims par la Felgendarmerie le 26 février 1942, en représailles après des attentats contre les troupes d’occupation à Chalon-sur-Saône et à Montceau-les-Mines. Il a été interné à Compiègne et, malgré des démarches de la famille auprès du préfet Bousquet, il a été déporté par le premier convoi parti de France vers Auschwitz le 27 mars 1942 avec l’avocat Georges Simon de Reims et Maurice Kremer de Châlons-sur-Marne. André Fribourg a reçule matricule 27 846 à son arrivée à Auschwitz où il est décédé le 23 avril 1942, date retenue par le JO du 21 juin 1994.]

[Georges Simon est né à Reims le 4 novembre 1903. Paul et Albertine Simon, les parents de Georges, sont des juifs français qui ont fui l’Alsace-Moselle annexée à l'Empire allemand en janvier 1871, pour venir s’installer à Reims où ils se sont mariés en 1898 et où Paul exerçait la profession de négociant. Après des études secondaires au lycée de garçons de Reims, puis des études de droit à Nancy, Georges Simon a été avocat-stagiaire, puis avocat inscrit au Tableau de l'ordre des avocats de Reims en juin 1930. En février 1939, il a été élu par ses pairs membre du Conseil de l'ordre des avocats de Reims. Sous l’Occupation Paul Simon, très marqué par les mesures antisémites prises à la fois par les autorités allemandes d’occupation et par le gouvernement de Vichy, en particulier par le blocage de son compte bancaire, est décédé brutalement à Reims dans la rue le 9 octobre 1941. L’avocat Georges Simon, président de la section rémoise de la Ligue des droits de l’homme, était membre de la Loge La Sincérité de Reims, loge de la mouvance radicale à laquelle appartenait aussi le maire de Reims Paul Marchandeau. Il appartenait aussi à la Loge Le Niveau créée en 1936 dont il était un des membres fondateurs. C’était un notable rémois, bien installé, reconnu et respecté, qui a pu se croire un temps à l'abri des mesures prises dès le début de l'Occupation par le gouvernement de Vichy contre les juifs et les francs-maçons. Après la promulgation le 3 octobre 1940 du premier statut des juifs qui interdisait aux juifs « l'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après [...] cours d'appel, tribunaux de première instance, toutes juridictions d'ordre professionnel », Georges Simon a présenté au Bâtonnier Maurice Salle sa démission de membre du Conseil de l'ordre des avocats de Reims. cette démission a été entérinée par le Conseil de l'ordre. Après l’adoption en juin 1941 du second statut des juifs qui réglementait la profession d'avocat en instaurant un numerus clausus, Georges Simon a informé le bâtonnier Salle qu'il tombait sous le coup de cette loi. Le 29 juillet 1941, à l’unanimité des présents, le Conseil de l’ordre des avocats de Reims après en avoir délibéré, a décidé de demander au garde des Sceaux « de bien vouloir maintenir […] Maître Georges Simon au Barreau de Reims faisant valoir sa probité, sa délicatesse, sa conscience, son talent professionnel ». Cependant le 2 janvier 1942 il a été notifié à Georges Simon qu'il figurait sur la liste des avocats juifs qui devaient cesser leur activité. Le 20 janvier suivant, les membres du Conseil de l'ordre des avocats de Reims, constatant que Georges Simon ne figurait pas sur « la liste des avocats admis en raison de leurs titres exceptionnels à continuer à exercer leur activité au Barreau », a adressé à la Cour d’appel de Paris une requête à laquelle n’est donnée aucune suite. Le 26 février 1942, Georges Simona fait partie des dix-huit otages, douze militants ouvriers et six notables juifs, qui ont été arrêtés par les autorités allemandes à Reims, Épernay et Châlons-sur-Marne en représailles après des attentats contre les troupes d’occupation à Chalon-sur-Saône et à Montceau-les-Mines. Maître Maurice Pelthier, avocat rémois qui était intervenu en 1941 pour le maintien de Georges Simon au sein du Conseil de l'Ordre, puis en janvier 1942 sur le Tableau de l'Ordre des avocats de Reims, a tenté d’intervenir personnellement, mais en vain, auprès d'un officier allemand, le lieutenant Suhr, qui lui a déclaré que « les ordres viennent d’en haut ». Interné à Compiègne, Georges Simon a été déporté par le convoi du 27 mars 1942, le premier convoi parti de France à destination d’Auschwitz. Le jugement déclaratif transcrit en décembre 1946 sur son acte de naissance à l’état civil de Reims fixait son décès au 31 décembre 1943, sans préciser le lieu. En décembre 1949, une nouvelle transcriptiona modifié la date de décès qui est fixée au 16 avril 1942. Cette dernière date est cependant démentie par le récit d’un déporté juif rémois survivant de la Shoah, Naphtali Goldstein, qui a témoigné que Georges Simon, contraint au travail forcé dans les mines de sel, est décédé fin décembre 1943-début 1944. Le JO du 6 juin 2001 a retenu la date du 31 décembre 1943. Six mois après sa déportation, Georges Simon a figuré sur la liste des dignitaires francs-maçons de la Loge La Sincérité qui a été publiée au Journal Officiel du 27 septembre 1942. Albertine Simon, sa mère, très affectée par le décès de son mari, puis par l’arrestation et la déportation de son fils, a reçu l’aide d’amis fidèles, en particulier celle d'Aimée Lallement. qui avait proposé dès fin 1941 à Georges Simon de venir se cacher dans sa maison disposant d'une double entrée. Albertine Simon a été arrêtée à son tour lors des arrestations massives du 27 janvier 1944 qui frappent la quasi-totalité des juifs restés dans la Marne. Déportée à Auschwitz par le convoi n° 67 du 3 février 1944, elle y a été gazée le 8 février. C’est cette date qu'a retenue le JO du 11 janvier 2003. En 1995, Juliette Bénichou, petite fille d’Albertine et nièce de Georges, qui a vécu au domicile des Simon jusqu’en juillet 1942, a publié en 1997 un récit autobiographique, Comme la paille dans le vent. Une jeune fille juive sous l'Occupation, dans lequel elle donne toute une série d’indications précises sur la famille Simon de Reims, sans toutefois citer les noms de personnes et de lieux ou en les modifiant. À Reims, une plaque a été apposée par la municipalité en 1947 au domicile de la famille Simon 19, rue Thiers. Les noms de Georges et d’Albertine Simon sont inscrits sur la stèle de la synagogue, sur la liste des victimes civiles du monument aux martyrs de la Résistance et de la Déportation. Le nom de Georges Simon figure sur les plaques commémoratives du lycée Clemenceau et du Palais de Justice.À Paris, le nom de Georges Simon est inscrit sur le Mémorial du Grand Orient de France 16, rue Cadet « À la mémoire des Frères Maçons fusillés, déportés, morts au combat, victimes des nazis et de leurs alliés ».] La lutte contre les « menées antinationales » Dans la

Marne, la lutte contre ce que le gouvernement de Vichy appelait les « menées

antinationales », s'appliqua en premier

lieu aux communistes pourtant faiblement implantés avant guerre (8). Elle a été menée avec persévérance

et sans état d'âme par BOUSQUET,

et cela d'autant plus facilement que les communistes, « étaient

déjà rejetés de la communauté nationale

et poursuivis, avant la débâcle, en application des mesures

prises contre eux par le gouvernement Daladier » (9). Dès le retour de l'exode et sa nomination

au poste de préfet de la Marne en

septembre 1940, BOUSQUET avait accordé la plus grande importance à la « surveillance

de l'ex- Parti communiste », faisant établir

des listes

par commune des « communistes

notoires », et effectuer des enquêtes dans les entreprises, afin de repérer toute activité

suspecte parmi les démobilisés rendus à la vie

civile et les réfugiés ayant réintégré

le département. [Louis Obin est né le 14 décembre 1879 à Bayenghem-lès-Seninghem (Pas-de-Calais). Agent SNCF retraité pendant la Seconde Guerre mondiale, Louis Obin était un militant ouvrier qui avait été avant-guerre secrétaire de la section CGTU des cheminots de Reims, puis trésorier adjoint de l'Union départementale de la CGT réunifiée en 1936. Membre du Parti communiste, il en a été à plusieurs reprises le candidat à Reims à l'occasion des différents scrutins des années 1920-1930. Arrêté le 27 août 1939 pour distribution de tracts, au lendemain de la signature du pacte germano-soviétique, il été condamné le 21 septembre 1939 à 6 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Reims pour « propagande d'inspiration étrangère » et écroué à la prison de Reims. Libéré le 1er janvier 1940, il a été à nouveau arrêté le 5 décembre 1940 par la Police française et condamné à 1 an de prison par le tribunal correctionnel de Reims pour reconstitution d'organisations communistes. En juillet 1941, arrêté à nouveau par la Police française, il a été détenu successivement dans les camps d’internement de Châteaubriant en Loire-Inférieure, de Voves en Eure-et-Loir et de Pithiviers dans le Loiret. Il a été libéré à Pithiviers le 10 août 1944. À la Libération, il a été désigné pour siéger au sein de la délégation municipale provisoire mise en place à Reims par le Comité local de libération. Il est décdé le 25 août 1948.]

[Jules Huon est né le 20 janvier 1890 à Reims. Ancien combattant de la Première Guerre mondiale, il était marchand de fruits sur les marchés de Reims. Membre de l'Association républicaine des anciens combattants (ARAC) et sympathisant du Parti communiste, il a été arrêté une première fois en décembre 1940 par la Police française à la suite d'une distribution de tracts et condamné à 8 mois de prison par un tribunal français. Le 26 février 1942, il a été arrêté comme otage par la police allemande, en même temps que dix-sept autres Marnais. Interné à Compiègne, il a été déporté par le convoi du 6 juillet 1942 par lequel 1 170 otages français ont été transportés à Auschwitz, comme déportés Nacht und Nebel (NN), c'est-à-dire appelés à disparaître dans la nuit et le brouillard. Les rescapés de ce convoi de déportés politiques l'ont désigné sous le nom de « convoi des 45 000 », parce qu'à leur arrivée à Auschwitz ils ont été photographiés et immatriculés entre les numéros 45 157 et 46 326. Jules Huon a reçu le matricule 45 675. Il est décédé le 30 septembre 1942 à Auschwitz, lieu et année retenus par le JO du 29 septembre 1992. À Reims, une plaque commémorative a été apposée en 1947 par la municipalité à son domicile 11, rue du Fossé Briotin. Une plaque identique se trouve dans le Square des victimes de la Gestapo. Son nom est inscrit sur le Monument aux martyrs de la Résistance et de la Déportation. Sa mémoire est également honorée sur une sépulture familiale au cimetière de l’Est.] Environ 200

militants ont été ainsi identifiés et mis en fiches,

dans une trentaine de communes du département. Les notices

individuelles établies depuis la création

du PCF ont été ressorties, mises à jour et complétées ( 12 ). Le

18 décembre 1940, BOUSQUET a signé un arrêté stipulant que « la découverte de tracts extrémistes sur le territoire d'une commune entraînerait l'internement administratif immédiat de tous les militants communistes notoirement connus » (13). Régulièrement dans les instructions adressées aux responsables de la police, il leur demandait « de

redoubler de vigilance dans le dépistage et la répression

des menées communistes ». Le

23 décembre, il a prié les commissaires spéciaux de « rechercher

de la façon la plus active » les agissements

susceptibles de tomber sous le coup de la

loi du 24 septembre portant création d'une Cour

martiale et « d'en

déférer sans délai les auteurs à l'autorité

judiciaire » (14).

[Émile Renaux est né le 24 octobre 1908 à Aÿ. Militant communiste exerçant la profession de terrassier à Mardeuil, il a été arrêté le 25 janvier 1941 en même temps que son camarade Ernest Muller d’Épernay. La perquisition opérée à leurs domiciles a permis la découverte d’une machine à polycopier, de tracts et de numéros de L’Humanité clandestine. Camille Boula de Mareüil, directeur commercial chez Moët-et-Chandon, a été arrêté dans la même affaire puis remis en liberté. Condamné à 3 ans de prison, Émile Renaux a été incarcéré à Épernay, interné à Compiègne, puis ramené à la prison de Châlons-sur-Marne où il est décédé le 29 février 1944. Son nom figure sur la liste des internés sur le monument aux martyrs de la Résistance élevé à Épernay et sur le monument aux morts de Mardeuil où une rue porte son nom depuis 1975.] [Ernest Muller est né le 22 août 1891 à Épernay. Artisan à Épernay, il y est recensé ainsi que son épouse Germaine comme militant communiste par la Police française qui l’a arrêté le 25 janvier 1941 en même temps que son camarade Émile Renaux de Mardeuil. La perquisition opérée à leurs domiciles a permis la découverte d’une machine à polycopier, de tracts et de numéros de L’Humanité clandestine. Camille Boula de Mareüil, directeur commercial chez Moët-et-Chandon, a été arrêté dans la même affaire puis remis en liberté. Ernest Muller a été condamné à 2 ans de prison et incarcéré à Épernay. Livré aux autorités allemandes, il a été interné à Compiègne et déporté le 20 avril 1943 à Mauthausen (matricule 28 364). Il a été ensuite transféré à Buchenwald. Ernest Muller est rentré de déportation.] En février à Châlons-sur-Marne, une perquisition effectuée à la demande du préfet BOUSQUET (17) à la Brasserie de la Comète, a permis à la police française de saisir des listes de souscription en faveur des familles de communistes internés, ainsi que des tracts et des numéros de L'Humanité clandestine. Parmi les trois militants communistes inculpés et condamnés à la suite de cette perquisition, se trouvaient Oscar BEHR et Miladin ATCHANSKI, qui ont été condamnés respectivementà 6 mois et à 2 mois de prison, puis ont été déportés à Oranienburg.

[Oscar Behr est né le 19 décembre 1903 à Rixheim (Haut-Rhin). Militant communiste, il a été arrêté par la Police française le 1er mars 1941 en même temps que son camarade Miladin Atchanski à la suite d’une perquisition menée sur ordre du préfet Bousquet à la brasserie La Comète de Châlons-sur-Marne où il était ouvrier-brasseur. Des listes de souscriptions en faveur des familles de communistes internés, des tracts et des numéros de L’Humanité clandestine y ont été saisis. Oscar Behr a été condamné à 2 mois de prison. Arrêté à nouveau par la Gestapo à Coolus le 23 juillet 1941, il a été interné à Châlons puis à Compiègne. Déporté politique le 24 janvier 1943 à Sachsenhausen (matricule 59 358), il a été affecté au Kommando Heinkel (fabrication de pièces d’avions), où il a participé à des actions de sabotage. Après la libération du camp fin avril 1945, il est rentré à Châlons.] À

Reims où avaient été apposés

des papillons de la Jeunesse

communiste réclamant la mise en liberté des

détenus politiques (18), BOUSQUET a fait établir une liste de onze militants « choisis

parmi ceux qui avaient les plus faibles charges de famille »,

en vue de l'application éventuelle des sanctions prévues

par son arrêté

du 18 décembre 1940, et il a chargé le commissaire spécial

de Châlons qui lui signalait « une

recrudescence partout dans le département de l'activité

communiste », de lui soumettre « un

projet d'organisation d'un service de renseignements et de surveillance ». « En

exécution d'une réquisition de M. le préfet de

la Marne en date du 16 décembre 1940, des perquisitions ont

été opérées chez tous les communistes

d'Épernay, tant par notre service que par la Police municipale

et la Gendarmerie avec la collaboration de la Feldgendarmerie [...] Je dois signaler qu'à la suite des instructions

de M. le préfet de la Marne en date du 27 janvier 1941, tous

les militants communistes d'Épernay ont été prévenus

qu'en cas d'action communiste, ils feraient l'objet d'un internement

administratif. En

juin 1941, à la veille de l'invasion de l'Union

soviétique par la Wehrmacht, le

bilan de la répression communiste restait encore relativement

limité : « Les récents événements de politique extérieure ne seront vraisemblablement pas sans avoir de répercussions sur l'activité des éléments communistes ou autres. Je vous demande donc d'exercer une surveillance active et renforcée des milieux communistes et gaullistes. Vous voudrez bien, par ailleurs surveiller également les dépôts d'explosifs régulièrement autorisés » ( 23 ). En

juillet 1941, ont commencé à circuler des tracts qui annonçaient « la

formation d'un comité marnais du Front national de lutte pour

l'indépendance de la France », et déclaraient

qu'en Champagne « tous

les patriotes, gaullistes et communistes, sont unis contre l'oppression ». BOUSQUET constatant que « dans

la recherche et la répression des menées antinationales,

les divers services de police et de gendarmerie procédaient

isolément et sans liaison », et que les

résultats obtenus étaient de ce fait insuffisants, décida

de nommer un commissaire

spécial chef de service à Châlons « personnellement

chargé de la coordination des mesures de recherches et de répression

des menées antinationales dans le cadre du département ». Il a demandé

aux différents services de police « de

n'entreprendre aucune enquête, de ne procéder à

aucun interrogatoire sans avoir préalablement informé

M. H. chargé de la centralisation de tous les rapports et de

la coordination des services ». Et d'ajouter

: « Je

vous prie de prendre des dispositions pour que ces instructions soient

strictement suivies et je ne tolérerai en aucun cas qu'il y

soit dérogé » (24). L'étau

s'est resserré sur un certain nombre de militants : perquisitions,

fouilles, filatures, enquêtes, exploitation de lettres anonymes

de dénonciation,ont fini par s'avérer efficaces.

[Armande Gandon est née le 11 août 1919 à saint-Léger-des-Vignes (Nièvre). Institutrice révoquée de l’enseignement par le gouvernement de Vichy, elle a occupé un emploi de comptable. Militante communiste, responsable avec Simone Bastien de l’Union des Jeunes filles de France dans la Marne, elle était surveillée par la Police française. Capitaine d’une équipe de basket-ball, c’est à la faveur de rencontres sportives qu’elle transmettait les mots d’ordre de la direction clandestine du Parti communiste, transportait et diffusait les tracts et journaux clandestins acheminés depuis la région parisienne par des employés de la SNCF.

En juillet 1941, elle a échappé de peu à une arrestation, alors qu’elle se rendait chez les Arvois de Fère-Champenoise pour leur apporter des tracts. Gilberte Arvois a réussi à la prévenir que son fils Roger venait d’être arrêté. Armande Gandon a quitté aussitôt la Marne où elle était grillée et elle est passée à la clandestinité dans l’Aube, où elle a rejoint l’état-major régional des Francs-tireurs et partisans français (FTPF), organisation armée du Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France. Le 13 août 1941, inculpée par le juge d’instruction d’Épernay, elle a été condamnée par défaut à 4 ans de prison et 500 francs d’amende. Le 5 mars 1942, elle a été arrêtée à Troyes et condamnée par un tribunal militaire allemand à 10 ans de forteresse. À l’origine de son arrestation, il y a la déposition de Jean-Pierre Ringenbach, pseudo Gaston, responsable du Front national dans l’Yonne et l’Aube. Arrêté par la Gestapo dans un meublé de Sainte-Savine le 22 janvier 1942, lors d’une opération de police à la recherche des auteurs d’un attentat contre le Soldatenheim de Dijon, Ringenbach a résisté à la torture, a été condamné à mort, puis à la veille de son exécution, enivré par ses gardiens, il a craqué et révélé tout de l’organisation du Front national et de ses militants. Dans l’Yonne, plusieurs résistants ont été arrêtés et fusillés. Dans l’Aube, la Gestapo a procédé à deux arrestations dont celle d’Armande Gandon. Roger ARVOIS, auxiliaire SNCF âgé de 20 ans, contact d'Armande GANDON à Fère-Champenoise, arrêté en juillet 1941, a fait l'objet d'un arrêté du préfet BOUSQUET en vue d'un internement au camp de Chateaubriant (26). Interné dans ce camp, il a échappé à l'exécution d'otages du 22 octobre 1941, a été transféré au camp de Voves en Eure-et-Loir, puis conduit à Paris où il a été condamné aux travaux forcés à perpétuité par la Section spéciale (27). Détenu dans la centrale de Poissy, puis dans celle de Melun, il a été remis à la Police allemande. Le 12 mai 1944, à Lérouville dans la Meuse, il a réussi à s’évader du train de déportation à destination du camp de Buchenwald et il est revenu dans la région de Fère-Champenoise où il a pris la tête d'un maquis. Le

rythme des arrestations s'est accéléré et les condamnations

ont été de plus en plus sévères.

[René Paté est né le 27 juillet 1908 à Matton-et-Clémency (Ardennes), son épouse Andrée Gandon le 15 mars 1914 à Saint-Florentin (Yonne). Parents d’une petite fille née en 1937, les époux Paté résidaient à Reims où René était couvreur-zingueur. Militants communistes, ils ont rejoint le Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la France tout comme Armande Gandon, la jeune sœur d’Andrée. Ils ont été chargés du recrutement et de la difusion la presse clandestine. Fiché comme communiste engagé, René Paté a été arrêté à Reims par la Police française le 3 juin 1941. Condamné en juillet 1941 à 5 mois de prison par le tribunal correctionnel de Reims pour « menées antinationales », il a été incarcéré à Reims, avant d’être transféré à Paris à la prison de la Santé. En août 1941, il a été condamné par la Section spéciale de la Cour d’Appel de Paris à 5 ans d’emprisonnement. Il a été détenu à Fresnes, puis à la centrale de Melun et finalement à la prison de Châlons-sur-Marne. Transféré à Compiègne, il a été déporté le 12 mai 1944 à Buchenwald (matricule 51 320). Il est rentré très affaibli en France le 29 avril 1945. Après l’arrestation de son mari, Andrée Paté qui était corsetière, employée à la bonneterie Mazoyer,a trouvé un emploi aux Verreries mécaniques de Saint-Brice. Elle a continué son action dans la résistance aux côtés de Marie- Louise Monin et d’Aline Huon qui constituaient avec elle un « triangle ». Ensemble elles ont animé les « Comités féminins » du Front national et participé à des distributions de tracts, à la rédaction de journaux clandestins, à des transports de machines à écrire et de papier, à des prises de paroles sur les marchés, à des collectes de vêtements pour les clandestins, et au recrutement de Francs-tireurs et partisans français (FTPF), organisation armée du Front national. Le 24 avril 1943, Andrée Paté a été arrêtée à Reims sur dénonciation, et elle a été internée successivement à Reims, à Laon, au camp de Compiègne et au Fort de Romainville. Elle a été déportée comme résistante le 18 avril 1944 à Ravensbrück (matricule 35 265) et affectée le 4 juin 1944 au kommando de Holleischen (matricule 52 759). Elle y a été libérée par des partisans polonais et tchèques le 5 mai 1945. Elle est rentrée en France le 24 mai 1945 avec Renée Mathieu, Reine Mercier et Marie-Louise Monin. René Paté, décédé en 1978, est inhumé à Reims au Cimetière du Sud. Andrée Paté a témoigné dans l’ouvrage Souvenirs de déportés rémois de leur arrestation à leur séjour dans les camps de la mort publié à Reims en 1957. Elle n’a pas cessé jusqu’à plus de 95 ans de témoigner avec conviction devant les élèves de collège et de lycée. Elle est décédée en 2018. Andrée Paté a été homologué FFI et RIF (Résistance intérieure farnçaise) et elle a reçu le titre de Combattant volontaire de la Résistance avec la mention DIR (Déporté-interné-résistant).]

Le zèle déployé par le préfet

BOUSQUET dans la répression

anticommuniste ne fléchissait pas, puisqu'en

septembre 1941, il dénonçait dans son rapport

mensuel adressé aux autorités de Vichy, la mansuétude

des juges à l'égard des communistes et signalait qu'il

avait fait

interner à Châteaubriant un militant relaxé

par le tribunal correctionnel d'Épernay (28).

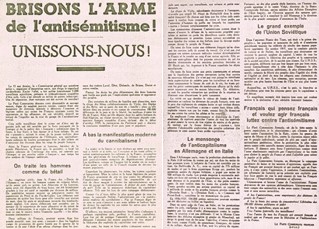

[Marcel Chatton est né le 18 décembre 1919 à Reims. Fils de Jeanne Amélie Merreaux, journalière, il a été reconnu par sa mère et Léon Paul Chatton le 17 mai 1922 et a été adopté par la Nation en vertu d’un jugement du tribunal civil de Reims en date du 4 octobre 1932. Il exerçait la profession de caviste chez Heidsieck-Monopole, une maison de champagne de Reims. Domicilié chez ses parents dans une maison isolée du quartier de La Cerisaie, ce jeune militant communiste imprimait des tracts et des numéros de la feuille communiste clandestine La Champagne ouvrière. Dès le printemps 1941, la Police française a signalé au préfet Bousquet la diffusion dans les maisons de champagne d’un tract ayant pour titre « Réintégrons nos syndicats » signé « Les militants restés fidèles à l’esprit de 1936 ». L’enquête a montré que ce tract avait été tapé sur la même machine à écrire que La Champagne ouvrière et elle est remontée jusqu’à Chatton. Le 17 septembre 1941, la Police française a perquisitionné chez lui et a trouvé un tract intitulé « Brisons l’arme de l’antisémitisme » et signé « Le Parti communiste français-SFIC ». Marcel Chatton a été arrêté sur son lieu de travail. L’enquête menée sur cette affaire a abouti à l’arrestation à Troyes le 27 septembre par la Police française d’un autre caviste de la Maison Hiedsieck Monopole, André Crépin. Deux autres camarades de travail de Chatton et Crépin, Édouard Quentin et Georges Dardenne ont été arrêtés à leur tour à Reims le 6 novembre sur dénonciation d’un membre de la Ligue française, parti collaborationnioste. Alertée par le responsable rémois de la Ligue française, la Police allemande s'est fait livrer les quatre militants communistes qui ont été déférés devant le tribunal militaire allemand de Châlons-sur-Marne le 17 décembre 1941. Marcel Chatton a été condamné à mort pour distribution de tracts et il a été fusillé dans la cour de la caserne Tirlet de Châlons-sur-Marne le 23 décembre 1941 à dix-sept heures deux minutes. Il est inhumé au cimetière du Sud dans la même sépulture que son camarade Édouard Quentin. Marcel Chatton a opbtenu la mention « Mort pour la France ». À Reims, une plaque commémorative a été apposée en 1947 par la municipalité à son domicile 20, rue de la Cerisaie. Après la destruction de la maison et la disparition de cette plaque, une plaque refaite à l’identique conserve son souvenir au Square des victimes de la Gestapo. Une rue du quartier Croi-Rouge porte le nom de Marcel Chatton depuis 1971. Son nom est inscrit sur la plaque apposée à la Bourse du Travail aujourd’hui Maison régionale des syndicats et sur le Monument aux martyrs de la Résistance et de la Déportation. À L’Épine, Marcel Chatton figure sur la plaque commémorative de la Butte des fusillés.] - Georges DARDENNE et Édouard QUENTIN, âgés de 22 et 21 ans, ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité. À la suite d'un attentat commis contre un officier allemand à Dijon, tous les deux ont été fusillés comme otages le 13 janvier 1942, en même temps qu'un autre rémois Marcel MÉLIN qui avait été condamné à mort le 25 novembre 1941 pour détention d'armes, par ce même tribunal allemand.

[Georges Dardenne est né le 19 décembre 1919 à Reims. Il était le fils de Gustave Dardenne, surveillant, et d’Eugénie Gilbert, journalière. Célibataire, il était domicilié à Reims, où il exerçait la profession de caviste chez Hiedsieck-Monopole. Il a rejoint le Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la France et a participé à des distributions de tracts.

[Édouard Quentin est né le 18 août 1920 à Reims. Il était le fils de Jules Augustin Quentin, caviste, et de Marie Augustine Badet, ménagère. Il avait épousé Simone Rolande Gauché le 31 décembre 1938 à Reims. Le couple qui avait un jeune enfant né en 1940, était domicilié à Reims, où Édouard Quentin exerçait la profession de caviste chez Heidsieck-Monopole. Militant communiste, il a rejoint le Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la France et a participé à des distributions de tracts. Le 6 novembre 1941, il a été arrêté par la Police française à la suite d'une dénonciation, en même temps qu’un autre caviste, Georges Dardenne. Un membre de la Ligue française les avait accusés d’avoir distribué sur leur lieu de travail des tracts se faisant l’écho d’un appel lancé sur les ondes de la BBC fin octobre et appelant à un arrêt de travail. Livrés à la Police allemande en même temps que Marcel Chatton et André Crépin, Quentin et Dardenne ont été condamnés le 17 décembre 1941 par le tribunal militaire allemand de Châlons-sur-Marne aux travaux forcés à perpétuité. Considéré comme otage à la suite d’un attentat commis contre un officier allemand à Dijon, Édouard Quentin a été fusillé à la caserne Tirlet de Châlons-sur-Marne le 13 janvier 1942 à onze heures quarante minutes, quelques minutes après deux autres otages, Marcel Mélin et Georges Dardenne. Inhumé sur place, le corps d’Édouard Quentin a été exhumé le 9 septembre 1944, ré-inhumé dans le cimetière de l’Est de Châlons, puis transféré le 22 novembre 1944 à Reims dans le cimetière du Sud où il repose dans la même sépulture que son camarade Marcel Chatton. Édouard Quentin a été reconnu « Mort pour la France » et a été homologué FFI. La Médaille de la Résistance lui a été décernée à titre posthume par décret du 3 juillet 1946 publié au JO du 11 juillet 1946. À Reims, une plaque commémorative a été apposée en 1947 par la municipalité à son domicile 45, rue Fléchambault. La maison ayant été détruite, une plaque refaite à l’identique conserve son souvenir au Square des victimes de la Gestapo. Le nom d'Édouard Quentin est inscrit sur le Monument aux martyrs de la Résistance et de la Déportation. Il est également gravé sur la plaque apposée à la Bourse du Travail aujourd’hui Maison régionale des syndicats. À L’Épine, Édouard Quentin figure sur la plaque commémorative de la Butte des fusillés]. André CRÉPIN, père de 7 enfants, a été acquitté, remis aux autorités françaises, interné, puis déporté en 1942 à Auschwitz, d'où il n'est pas rentré.

[André Crépin est né le 7 mai 1906 à Châlons-sur-Marne. Caviste chez Heidsieck-Monopole à Reims, membre du Parti communiste depuis 1936, il était avant-guerre rédacteur en chef de La Champagne ouvrière et paysanne. Chargé en 1940 par le Comité central du PCF de réorganiser le parti dans la Marne, il a continué à faire paraître La Champagne ouvrière et paysanne dans la clandestinité. En mai 1941, il a adhéré au Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la France. Traqué comme communiste par la Police française, il est parti dans l’Aube et a continué son action comme responsable civil et militaire clandestin de la section de Troyes où il a organisé des groupes de résistants qui distribuaient tracts et journaux clandestins du Front national. Le 27 septembre 1941, il a été arrêté à Troyes par la Police française, ramené dans la Marne, livré à la Police allemande et traduit le 17 décembre 1941 devant le tribunal militaire allemand de Châlons-sur-Marne, en même temps que ses camarades cavistes Marcel Chatton, Georges Dardenne et Édouard Quentin. André Crépin, père de sept jeunes enfants, a été acquitté. Remis aux autorités françaises, il a été incarcéré à la prison de Châlons-sur-Marne. Livré à nouveau à la Police allemande, il a été interné à Compiègne et déporté le 6 juillet 1942 comme politique à Auschwitz (matricule 45 411). Il y est décédé le 19 septembre 1942. À Reims, une plaque commémorative apposée en 1947 par la municipalité à son domicile 42, Parc de Vesle situait par erreur son décès en 1944. Après la disparition de cette plaque, une plaque refaite à l’identique conserve son souvenir au Square des victimes de la Gestapo. Son nom est inscrit sur la plaque apposée à la Bourse du Travail aujourd’hui Maison régionale des syndicats et sur le Monument aux martyrs de la Résistance et de la Déportation.] En

janvier 1942, selon Richard

POUZET et plusieurs témoignages de Châlonnais, BOUSQUET a assisté

à l'inhumation de DARDENNE, QUENTIN et MÉLIN,

et a déposé

une gerbe de fleurs sur chacune des trois tombes, ce qui

aurait suscité le vif mécontentement des autorités

allemandes d'occupation.

Le bilan de la

répression anticommuniste dans la Marne de

septembre 1940 à la fin de 1941, que j'ai présenté en 1983 au colloque " Les communistes français de 1938 à 1941 " (31) , ne couvre pas toute la période au cours de laquelle Bousquet a exercé la fonction de préfet de la Marne, mais il est déjà bien lourd : René

BOUSQUET, qui allait bientôt accepter le poste de

secrétaire général à la Police de Vichy,

aurait pu tirer de son passage dans la Marne le constat du caractère illusoire d'une prétendue

autonomie de la Police française. S'il avait pu jusqu'alors

intervenir pour protéger et sauver des Marnais, la situation

commençait à changer, et la

marge de manœuvre dont il avait su habilement se servir se réduisait

de jour en jour, d'autant que la Gestapo n'allait pas tarder à s'installer dans le département. En

octobre 1941, sur l'injonction du général

Von STÜLPNAGEL, commandant des forces militaires allemandes

en France, une circulaire a été envoyée par INGRAND depuis Vichy aux préfets de la zone occupée, leur demandant

de fournir

aux autorités d'occupation « la

liste des personnes du sexe masculin qui ont été ou

seront arrêtés par les Autorités françaises

pour activité communiste ou anarchiste ». « Vous voudrez bien établir une liste de tous les internés administratifs qui ont été frappés de cette mesure par un arrêté pris sur votre initiative. Cette liste devra comprendre : nom, prénoms, lieu et date de naissance, ainsi que le dernier domicile, jour de l'arrestation, lieu de l'arrestation, indication de l'Autorité française qui a fait procéder à cette arrestation, ainsi que tous les renseignements sur la situation de famille (nombre d'enfants) de l'intéressé et sur l'activité politique ou anarchiste qui a provoqué la mesure prise à l'encontre de ce dernier [...] Je précise que le lieu de l'arrestation déterminera le département sur la liste duquel les intéressés devront être portés [...] Je vous rappelle que vous ne pouvez prononcer la libération d'internés administratifs détenus dans votre département pour activité communiste, gaulliste ou anarchiste, qu'après avoir obtenu l'accord des autorités allemandes de votre département » (32). Rien ne permet de penser que BOUSQUET ait cherché à se soustraire à cette instruction, bien au contraire, puisque le 20 octobre 1941, il a adressé au Commissaire spécial de Châlons la lettre suivante : « J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli pour être complétées les notices individuelles des nommés Chirat Jean, Chirat Marcelle femme Buytendorf, Dallier Pierre, Morlet Louis, Philippe Roger, Teste René, poursuivis pour propagande gaulliste, et du nommé Crépin André inculpé de propagande communiste. Je vous serais obligé de faire figurer sur ces notices, le cas échéant, non seulement le nombre mais l'âge des enfants. Ces fiches devant être transmises à la Feldkommandantur 608 pour le 23 octobre au plus tard, il y aurait lieu de me les retourner dans le plus bref délai » (33). Les mêmes directives on été adressées par le Procureur général près la Cour d'Appel de Paris dont dépendait la Marne, aux procureurs généraux du département, dans la circulaire n° 147-41 Com. 41 qui demandait à chaque parquet d'« établir en vue de sa remise à l'Autorité Allemande qualifiée de son ressort, l'état des individus (prévenus ou condamnés) actuellement détenus dans sa circonscription », conformément à la dépêche de la Chancellerie datée du 22 octobre 1941 « visant la confection et l'envoi aux autorités allemandes qualifiées, dans les formes et conditions spécifiées, des listes d'individus présentement détenus pour activité communiste ou anarchiste » (34). En juillet 1941, BOUSQUET a fait établir le bilan du nombre total des détenus dans les prisons de la Marne, qui s'établissait ainsi :

Source

: Archives départementales de la Marne, M 3088. Le

26 février 1942, dix-huit

Marnais ont été arrêtés comme otages par les

Allemands, à la suite d'attentats commis contre les troupes

d'occupation à Chalon-sur-Saône et Montceau-les-Mines. « Les personnes arrêtées appartiennent aux milieux israélites et ouvriers du département. Je n'insisterai pas davantage sur l'émotion que ces arrestations d'otages ont provoqué dans le département et contre lesquelles j'ai protesté énergiquement, tant auprès des autorités allemandes locales qu'à Paris. Il n'en reste pas moins que ces arrestations ajoutées au malaise provoqué par les difficultés présentes, laissent à craindre dans la population ouvrière des réactions qui pourraient être violentes. J'ai donné à mes collaborateurs et aux services de police des instructions précises, afin d'éviter le retour de manifestations comme celle ayant eu lieu à Reims qui, interprétées par les autorités d'occupation, provoqueraient des sanctions violentes. Je pense néanmoins que la compréhension et le patriotisme des populations marnaises me permettront de franchir ce cap difficile, qui marquera la fin d'une période particulièrement pénible, les jours à venir paraissant incontestablement plus faciles » (35). Confronté à une situation de plus

en plus difficile dans ses rapports avec les autorités allemandes

d'occupation, BOUSQUET était toujours aussi sûr de lui et confiant

dans son étoile. Les propagandes communiste et gaulliste qu'il

avait toujours combattues vigoureusement commençaient

à jeter le trouble chez un certain nombre de Marnais. La mise en cause, puis l'arrestation du directeur

adjoint au Ravitaillement de la préfecture de la Marne, impliqué

dans un trafic de cartes d'alimentation (36), affectait

sa crédibilité et sapait son autorité. BOUSQUET a demandé aux services de police d'agir « immédiatement » et d'appliquer ses instructions « énergiquement », à savoir interpeller, conduire au commissariat, interroger, dresser contre toute personne « colportant des nouvelles tendancieuses de nature à troubler l'opinion publique » un procès-verbal d'information et transmettre une note d'enquête à son cabinet : « La

même procédure sera appliquée en matière

de propagande antinationale et plus particulièrement de propagande

communiste. Je vous demande de faire un effort particulier pour

rechercher les auteurs d'impression ou de distribution de tracts dans

le département. La compréhension dont ont fait preuve les

autorités ne doit pas être interprétée

comme de la faiblesse qui deviendrait de la complicité. Je demande à la police de faire preuve d'une

grande activité et d'une grande vigilance. Le 17

mars 1942, L'Éclaireur

de l'Est a annoncé que BOUSQUET avait prononcé six

internements administratifs pour propagation de fausses

nouvelles, et que les personnes auxquelles s'appliquaient ces mesures

avaient été immédiatement arrêtées

et envoyées dans « un

camp de concentration », pour des durées

variant de

1 à 6 mois. En 1945, Michel SICRE, maire communiste de Reims, entendu sur commission rogatoire dans le cadre du procès BOUSQUET, a présenté BOUSQUET comme « un collaborateur actif », mais il a déclaré qu'il ne connaissait pas de faits particuliers à signaler (40). Cette modération pourrait s'expliquer par le fait que BOUSQUET était intervenu pour faire libérer des communistes, comme il l'a fait pour un certain nombre de Francs-maçons et de Juifs marnais. C'est ainsi que Gaston MARTIN, ancien délégué syndicaliste et responsable de la cellule communiste des cavistes d'Épernay avant-guerre, arrêté par les Allemands comme otage le 26 février 1942 et envoyé au Camp de Compiègne, a été remis en liberté le 18 mars 1942, à la suite, semble-t-il, d'une intervention de René BOUSQUET sollicité par Robert de VOGÜÉ délégué du négoce à la tête du CIVC (41). Le départ de Bousquet pour Vichy Lorsque René BOUSQUET a quitté la Marne en

avril 1942, la plupart des notables, personnalités

civiles et religieuses confondues, ont regretté

son départ et salué unanimement l'œuvre de reconstruction

et de renouveau qu'il y avait accomplie. Des ecclésiastiques lui ont écrit

pour lui exprimer « tout

l'espoir mis dans l'oeuvre entreprise par le gouvernement de Vichy » (42). Certes, quelques

uns se sont étonnés de sa nomination au poste

de secrétaire général à la Police, mais presque

tous lui ont conservé leur estime, et ont accepté après la

guerre de témoigner

en sa faveur lors de son procès devant

la Haute Cour de Justice. « Il est indiscutable que M. Bousquet, malgré son jeune âge, acquit dès le début à son arrivée comme secrétaire général ( du département de la Marne ), une autorité qui ne fit que s'accroître comme préfet et préfet régional, autorité due à ses indiscutables qualités personnelles et administratives autant qu'au contraste qu'elles présentaient avec l'insuffisance du préfet Jozon qui l'avait précédé à la tête de la préfecture de la Marne) [...] Comme membre du Comité de libération et comme préfet provisoire de la Libération, j'eus souvent l'occasion d'entendre évoquer ou d'évoquer moi-même le cas de Bousquet. Nous avons d'un accord unanime pris nettement position contre Bousquet et les créatures dont il avait peuplé tous les postes importants, en vue évidemment d'un rôle politique ultérieur [...] Il avait en effet dès le début et de plus en plus joué délibérément la carte Pétain et Laval. Il semble du reste qu'avant-guerre il avait joué alternativement la carte Laval et la carte Sarraut. Rien ne permettait évidemment de juger son action à la Direction de la Police, mais l'avis général était qu'il lui serait certainement plus difficile qu'à la préfecture régionale de " nager " sans risquer de s'enfoncer davantage dans la collaboration » (44) . Préfet de la Marne puis de la région

de Champagne, René

BOUSQUET y a défendu et appliqué de

1940 à avril 1942, une

collaboration d'État qui impliquait l'acceptation de la défaite

de mai-juin 1940, posait en postulat le caractère définitif

de la victoire allemande, et prétendait préserver au

mieux et dans le respect de la souveraineté de notre pays les

intérêts de la Marne et des Marnais. Cette collaboration qui, selon lui, était sans

aucune autre alternative possible, BOUSQUET a réussi à la

faire accepter à la majorité des Marnais grâce

à l'appui des notables, personnalités civiles

et religieuses, de gauche comme de droite, réconciliés

dans une égale et commune ferveur anticommuniste, et ralliés

massivement au régime de Vichy. |

|||||||||||||||||||||