|

||||||

| Histoire et mémoire 51 > Histoire et mémoire de la déportation > Témoins 51 > Roger Romagny | ||||||

| |

||||||

Ma

jeunesse par Roger

Romagny Témoignage rédigé en 2001-2002, publié en 2003 Une

jeunesse confrontée à la guerre et à l'exode __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Roger ROMAGNY

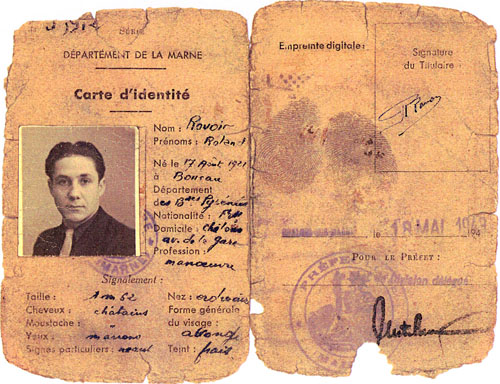

Roger Romagny est né le 7 février 1924 à Reims. Mécanicien à Châlons-sur-Marne, il passe en zone non occupée pour s’engager dans l’armée d’armistice et il est incorporé le 2 novembre 1942 au 159e régiment d’Infanterie alpine à Gap. L’invasion de la zone Sud par la Wehrmacht et l’occupation des Hautes Alpes par l’armée italienne provoque le démantèlement du régiment et le renvoi de Roger Romagny à Châlons-sur-Marne. Il devient alors chauffeur mécanicien à l’atelier de la Police, ce qui lui permet de circuler avec des laissez-passer et de servir de chauffeur à des membres de la résistance, en particulier Jacques Degrandcourt, chef du groupe Melpomène. Roger Romagny rest décédé le 7 juin 2016. Roger Romagny est combattant volontaire de la Résistance, mention DIR, et titulaire de la médaille de la Résistance. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |

||||||

|

Une jeunesse confrontéeà l'exode de juin 1940 Je suis né le 7 février 1924 à Reims (Marne). Élève de l'école l'Arsenal à Châlons sur Marne, avec comme directeur monsieur Frère, très sévère et qui savait se faire écouter, mais également MM. Bouzy et Delbeque. C'était une époque où il fallait obéir et ne rien dire à la maison, en cas de rappel à l'ordre ou de punition et comme me le disaient mes parents « c'est que tu l'as mérité ». Le 24 juin 1936, je passe mon Certificat d'études avec mention « Bien », puis il faut apprendre un métier et c'est vers l'automobile que je me dirige. Avec l'aide de mes parents, je recherche donc un employeur. Je rentre comme apprenti le 1er mai 1937, chez M. Laforest, garagiste au 13, place de la République à Châlons sur Marne et j'effectue mon premier stage dans l'automobile.

J'effectue mes premiers travaux, réparation de pneus, service du carburant et j'aide également l'ouvrier-mécanicien pour de petites réparations qui se faisaient directement sur la place de la République. Il est vrai qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de circulation, les voitures n'étaient pas nombreuses et l'on pouvait se permettre de réparer les véhicules sur la place. Le travail ne manquait pas et mon seul repos était le dimanche après-midi. Je

suis resté quelques mois dans ce garage avant de passer à

l'atelier, rue Saint Éloi où la formation se faisait par

le contremaître M. Marcel Dollé et par les ouvriers-mécaniciens. Puis arrive 1940, la France est entrée en guerre. Je n'ai que seize ans mais j'obtiens l'autorisation de passer mon permis de conduire car de nombreux militaires ont été mobilisés, il faut donc compenser ce manque de conducteurs. En mars 1940, à seize ans et un mois, je réussis l'examen du permis. C'est dans la poche ! Monsieur

Laforest, très satisfait de son jeune apprenti qui fait preuve

de volonté, de dynamisme et de sérieux, me confie seul

un premier dépannage. Je dois aller à l'Épine pour

dépanner une voiture de marque Ford. Arrivé sur place,

après les premières vérifications d'usage, ; je

décèle la panne. Il s'agit en fait d'une mauvaise arrivée

d'essence car le filtre est bouché. Mais hélas, la guerre fait rage. Les Allemands envahissent notre pays. Il nous faut partir sur les routes de l'exode et le 12 juin 1940, monsieur Lallement, un ouvrier-mécanicien de Mourmelon le Grand, me propose une voiture qui a été abandonnée chez lui par son propriétaire, ce dernier ayant été appelé comme soldat pour servir pendant la guerre. J'accepte la proposition en précisant que cette voiture a été restituée dès notre retour. Il s'agit d'une Mathis et c'est à bord de cette auto qu'avec mes parents, frère et sœur que nous quittons Châlons. Mon frère Pierre qui est mécanicien au garage Siot, place des Ursulines a également une automobile. C'est une Monasix. Nous

prenons la direction du Sud afin de fuir l'avancée des troupes

allemandes. Le spectacle que nous offrent les routes de France est saisissant

! Ce n'est qu'un très long cortège de gens qui fuient,

à pied, à cheval ou en voiture. Les routes sont encombrées

par tous ces pauvres gens, toutes ces familles qui espèrent trouver

un ciel plus clément en se réfugiant dans une autre région.

Dans ce flot humain, les militaires qui se replient se mêlent

aux civils, tous avancent donnant l'impression d'un peuple perdu. Les

réalités sont cruelles, de nombreux cadavres tués

lors des mitraillages de l'aviation allemande, sont allongés

sur les bas-côtés des routes et sont souvent enterrés

sur place. L'horreur de ces visions est très dure à supporter

pour le « jeune gamin » que je suis.

Il

y a avec nous, M. et Mme Lambert et leurs enfants, de Chaintrix ; Mme

Pron de Châlons, etc.

Malgré l'occupation de notre région et le manque d'informations sur le comportement de l'occupant, il est pourtant question de notre retour à Châlons. Après des jours d'hésitation, il est décidé de faire la route en sens inverse et de rentrer chez nous. De retour à Châlons-sur-Marne, le refus de la défaite et de l'occupation En

arrivant à Châlons, nous sommes surpris par l'étendue

des dégâts occasionnés par les bombardements de

l'aviation allemande. Une partie de la ville est détruite, ce

n'est qu'un champ de ruines. Nous subissons un premier contrôle

par les soldats allemands en passant sur le pont du chemin de fer. Dans

les rues, il n'y a pas grand monde, très peu de Châlonnais

sont rentrés chez eux. Enfin, nous arrivons au 60, rue Jean-Jacques

Rousseau, nous retrouvons notre maison avec un sentiment mélangé

de joie et de crainte car nous sommes heureux de nous retrouver chez

nous, mais nous n'oublions pas que nous sommes sous le joug de l'occupant. Quelques jours plus tard, en sortant du cinéma Casino qui venait de rouvrir ses portes, nous sommes avec toute une bande de copains, interpellés par la police allemande car nous avons osé protester sur un film documentaire favorable aux autorités allemandes. Les policiers relèvent nos identités, nous sermonnent en nous avertissant que si cela devait se reproduire, ils prendraient des sanctions à notre encontre. Il

faut se faire une raison et accepter malgré nous la présence

de l'occupant et puisqu'il faut bien vivre, je cherche du travail. Je

suis embauché dans les casernes pour remettre en état

les véhicules de l'armée allemande. Je me retrouve ensuite

au garage Leblanc, rue Lochet. Le garage a été réquisitionné

et tout notre travail est contrôlé en permanence par les

Allemands. Mais nous sommes plus malins qu'eux et certains moteurs sont

sabotés en incorporant de la pâte d'émeri dans l'huile.

Les véhicules qui sortent du garage partent en direction des

divers fronts et principalement en direction du front russe. Depuis

un certain temps, en cette année 1942, j'envisage de m'engager

militairement et de partir en zone libre ou de rejoindre l'Afrique avec

d'autres copains. Ma décision est prise, je signe mon engagement

le 2 novembre 1942 et je suis incorporé au 159e Régiment

d'Infanterie alpine stationné à Gap. Enfin une caserne

française… on a du mal à y croire… ! Hélas, tout ceci sera de courte durée et n'aura duré que qelques semaines, car le 28 novembre la zone libre est occupée à son tour et nous sommes surpris et consternés de voir qu'un matin, les troupes italiennes prennent possession de notre caserne. Nous sommes contraints de charger toutes les armes dans les camions italiens. C'est in moment très dur à vivre de se voir dépossédé et être impuissant devant les événements. J'ai même vu quelques officiers français qui avaient les yeux rougis par les larmes et la colère. Plus

d'armes, plus de caserne... tous les soldats de notre régiment

sont renvoyés dans leur foyer et me voici de retour à

Châlons. N'étant plus militaire, je me retrouve dans la

vie civile sans emploi, et l'ombre du Service du Travail Obligatoire

( STO ) se profile sur nos têtes. Heureusement

pour moi, avant de m'engager dans l'armée, j'avais sollicité

une demande afin de rentrer dans la Police française. Cette demande

est acceptée et je suis affecté comme chauffeur-mécanicien

à l'atelier de la Police au 96, rue Léon Bourgeois. C ette

affectation m'évite de partir en Allemagne pour le service du

travil obligatoire. Par

la suite, j'ai participé à de nombreuses autres missions,

souvent la nuit. Le fait d'appartenir à la police nous facilitait

la tâche, les déplacements étaient plus faciles. Avec Jacques Degrancourt ou autres, nos sorties étaient de plus en plus fréquentes. Nos rapports sont devenus des rapports de camaraderie, d'amitié, de fraternité, de franchise et de solidarité. Nous étions unis dans nos actions et c'est ainsi que se sont créés des liens très forts qui nous ont permis de construire notre groupe de résistance qui prit le nom de Groupe Melpomène. Notre but était de combattre efficacement, mais discrètement, les troupes allemandes. Le 5 mai 1944, après une nuit de bombardements intenses sur le camp de Mailly que nous avions suivi à la jumelle, les services allemands ordonnent à la police française de se rendre sur le camp de Mailly et nous font visiter une partie de ce camp. Il s'agit en fait d'une action de propagande destinée à nous présenter les corps des jeunes aviateurs anglais tués ou à moitié ensevelis dans les débris de leurs avions. Puis, les officiers nous emmènent dans le bâtiment servant d'école dans laquelle est alignée une rangée de cadavres. Ce sont des prisonniers de guerre tués lors du raid de l'aviation anglaise. Ce spectacle était insoutenable tant c'était horrible. Les officiers allemands se réjouissaient de nous offrir un tel spectacle en précisant ironiquement que tout ceci était la conséquence des actions des alliés de la France. Par contre, ils se sont bien gardés de nous montrer des victimes allemandes, la « comédie » était bien jouée, le parcours de visite était encadré par un important service de militaires allemands. Au

mois de mai 1944, aux alentours du 10, vers midi, je reçois un

coup de téléphone au garage de la police. Il m'est demandé

de me rendre avec une moto de la police, rue de Jessaint afin de faire

sortir précipitamment Jacques Degrancourt de la ville. Il vient

d'être prévenu de son arrestation imminente et il lui faut

fuir le plus rapidement possible. Nous parvenons à nous enfuir

et je dépose Jacques à Moncetz Longevas en un lieu que

l'on appelait une boîte à lettre, c'est-à-dire un

endroit de liaison entre résistants.

Lors d'une journée banale, en début d'après-midi, je vois passer une traction avec deux types à bord. Mine de rien, j'observe attentivement cette scène (on ne sait jamais) et je ne reconnais qu'un peu plus tard Jacques Degrancourt. Il a tellement changé que ma surprise est d'autant plus grande (il faut dire que nous ne nous étions pas revus depuis sa fuite précipitée quand je l'avais conduit de Châlons à Moncetz). Jacques et la personne qui l'accompagne sont vêtus de tenues qui ressemblent à des tenues militaires, de couleur mi-sombre mi-kaki, ils sont armés, leurs cheveux sont très courts et teints. Ils sont venus me chercher. Je quitte cette ferme et je vais rejoindre le maquis à Marson. Une nouvelle vie de maquisard commence… Dès

mon arrivée, je fais connaissance d'autres maquisards. Parmi

la quinzaine que nous sommes, j'en reconnais certains, ce sont des amis

que je n'ai pas revus depuis longtemps. Nous sommes heureux de nous

revoir et de nous retrouver et fiers à la fois de servir ensemble

une cause qui nous semble juste. Dans le groupe, chacun a une fonction

précise, notre bonne organisation repose sur les compétences

des uns et des autres et c'est tout naturellement que l'on me confie

le soin de m'occuper des véhicules que nous utilisons pour nos

sorties ou déplacements ne serait-ce que pour notre propre ravitaillement. Nos missions et sorties consistaient généralement au ravitaillement en nourriture, essence et tout ce dont nous avions besoin dans la vie quotidienne, mais il y eut aussi des actions beaucoup plus périlleuses et dangereuses comme le vol d'armes à la gendarmerie du Buisson. Cette nuit là, la porte de ce poste de gendarmerie ne résista pas longtemps à la force et à la jeunesse de notre ami Freddy. Nous avons récupéré un grand nombre de fusils et d'armes de poing ainsi que des munitions pour nous permettre de nous constituer un véritable stock, comme nous le demandaient Jacques et Pierre. Il y a eu également d'autres épisodes mémorables, tout aussi dangereux. Lors de cette sortie, nous avons eu l'audace d'arrêter un véhicule allemand et de libérer un prisonnier russe se prénommant Maxime. Ce dernier fut très heureux de retrouver la liberté et de nous rejoindre au maquis. Quant aux soldats allemands, après les avoir délestés de leurs armes, nous les avons relâchés. Au

fil du temps, notre groupe devint très bien structuré.

C'est ainsi que nous avons pu établir un réseau important

de contacts qui ne demandaient qu'à nous rendre service pour

notre approvisionnement en nourriture, en essence ou en argent. Certains

de ces contactés jouaient un double jeu de manière à

mieux brouiller les pistes, c'est-à-dire qu'ils rendaient service

à la fois aux Allemands et à nous-mêmes. Hélas,

pour certains, leur double jeu fut découvert, ils furent arrêtés

et déportés. Je

me souviens également d'autres anecdotes, plus marrantes celles-ci…

Il y avait Titin le Marseillais, notre cuisinier. Il nous préparait

d'excellents repas, nous ne manquions pratiquement de rien, nous mangions

beaucoup de viande. Notre maquis, le seul à ma connaissance dans la région, était devenu un maquis important et il nous incombait de recueillir des aviateurs anglais (toujours flegmatiques) dont les avions avaient été abattus lors des bombardements, comme celui de Mailly le Camp, ou de recueillir aussi des civils qui devaient partir au STO. Voici la liste approximative des gens du maquis :

Les

aviateurs anglais : André Ridoret, Jean Marchadier, Poisson. Toutes ces personnes étaient soit présentes au maquis soit servaient d'agents de liaison. Pour

des raisons évidentes de sécurité, nous changions

souvent d'endroit. Il ne fallait pas rester trop longtemps à

la même place pour éviter de se faire repérer. Pour

déterminer le choix d'un emplacement, il fallait si possible

la proximité d'un point d'eau comme une rivière par exemple.

C'est ainsi qu'après Marson, nous sommes allés à

Menthara, puis au bois du Lava près de Soudron, village dans

lequel nous avons trouvé beaucoup d'aide auprès du garagiste

M. Ménard. Des

péripéties ou aventures, nous en avons vécues des

dizaines, certaines plus ou moins dramatiques mais dont l'issue était

toujours incertaine. Il faut dire que nous avions conscience ou l'inconscience

de jouer avec notre vie !

[ En 2009, à l'occasion d'un voyage de mémoire en Champagne Diana MORGAN m'a déclaré avoir entendu souvent son mari évoquer le souvenir de cette voiture puissante et rapide. Membre de l'équipage du Lancaster LM531 AR-R du 460e Squadron de la Royal Air Force, le sergent mitrailleur Bryan MORGAN, abattu dans la nuit du 3 au 4 mai 1944 lors du bombardement du camp de Mailly, avait été recueilli et pris en charge par par le Groupe Melpomène. Note de Jean-Pierre Husson ] Le sergent Bryan Morgan

Le 6 avril 2009 à Mailly-le-Camp, Diana Morgan se recueille devant la Mémorial de la RAF [ Photographies communiquées en juin 2009 à Jean-Pierre Husson par Diana Morgan ] Il nous fallait redoubler de prudence, prendre toutes

les précautions car l'ennemi ne nous aurait pas fait de cadeaux,

il était à l'affût de nos moindres faits et gestes.

C'est une des raisons pour lesquelles les changements de maquis se faisaient

de nuit, à travers les petites routes désertes et les

chemins. À l'époque, il y avait beaucoup plus de bois

qu'aujourd'hui, ce qui rendait nos déplacements plus faciles

puisque nous disposions d'un abri naturel lors de nos déplacements

nocturnes. Les Allemands hésitaient à s'aventurer dans

ces massifs boisés de peur de s e voir confronter aux maquisards. Ce 14 juillet 1944, nous avions prévu d'organiser une fête avec un petit défilé, dépôt de gerbe accompagné d'un air de Marseillaise et salve d'honneur. Avec l'aide de M. le curé et des habitants, nous avons pu fêter cette fête nationale à la fois à Saint Amand sur Fion et un autre groupe à Soudron. Des sentinelles étaient disposées à l'entrée de chacun des villages. À l'entrée de Saint Amand, il y avait le gros Gaston Delvallée, une mitraillette en bandoulière. Il était imposant, très impressionnant et faisait peur à voir. Cette

journée mémorable s'est heureusement passée sans

encombre, comme si le pays était assommé par l'écrasante

chaleur de juillet. Un vent de libération et de liberté

soufflait sur Saint Amand. Les habitants qui nous traitaient comme des

libérateurs ou des défenseurs, nous ont offert le champagne,

remplissant nos verres disposés à même le toit de

nos voitures. Une seule petite ombre au tableau, nous craignions que

les Allemands ne soient informés de ces festivités et

exercent des représailles sur les populations civiles. L'arrestation et l'internement à la prison de Châlons Ce matin du 25 juillet 1944, nous partons du maquis, Jacques Degrancourt, André Ponce de Léon, Freddy, Maxime et moi, direction des environs de Braux Saint Remy. Arrivés au centre du village, la place est bloquée par un barrage constitué d'engins agricoles. Nous nous en apercevons trop tard et nous stoppons quelques mètres avant (ce barrage avait été dressé par les Allemands afin d'arrêter un groupe de résistants F.T.P. de l'Argonne qui, la veille, avait mitraillé un convoi allemand). À peine notre traction arrêtée, nous sommes encerclés par les Allemands. Ils sont armés jusqu'aux dents, menaçants et déterminés. Nous sommes mis en joue par des soldats en armes tandis que d'autres nous font descendre sans ménagement et nous désarment. Les Allemands reconnaissent la mitrailleuse que Freddy avait récupérée sur l'avion tombé près de Bassuet. Cela ne fait que renforcer leur détermination, nous sommes violemment projetés à terre, la face contre le revêtement de la route ; puis dans un bon français, un soldat allemand cite les deux noms de Jacques Degrancourt et de Roger Romagny. Il y a comme un air de satisfaction chez ce soldat, satisfaction d'avoir enfin pu capturer ces maquisards, après lesquels il court depuis longtemps. Nous voilà dans la gueule du loup !

L'Union, 24 juillet 1994 Bien

que nous n'en menions pas large, nous gardons notre sang-froid, nous

restons calmes et maîtres de nous. Le risque d'être fait

prisonnier, nous l'avons accepté depuis longtemps. En voulant

combattre la présence de l'envahisseur, pour l'amour de la liberté,

pour l'amour de notre pays, en faisant de notre idéal notre combat

quotidien, nous savions que nous risquions un jour ou l'autre de nous

retrouver dans cette situation inconfortable dans laquelle nous sommes.

Notre foi a eu raison de toutes les sagesses.

Pour l'heure, il y a toujours autant d'agitation autour

de nous, puis un par un nous sommes conduits dans l'étable de

la ferme pour y subir un premier interrogatoire. Les questions sont

: « de où venez-vous ? », « où

vous rendez-vous ? ». Pas un d'entre nous n'a donné la

même réponse. Les Allemands furieux nous ont roué

de coups de bâtons avant de nous faire monter dans leurs véhicules

à raison d'un par voiture. Solidement escortés, nous avons

pris la route de Sainte Ménéhould, où après

une halte à la Gestapo, nous reprenons la route pour Châlons.

Dès notre arrivée à la prison, les menottes remplacent

le fil de fer. Nous sommes jetés tous les cinq en cellule, le

seul regard que je croise à mon arrivée, c'est celui de

l'abbé Gillet, mais nous n'échangeons pas un mot, pas

un geste, rien. Dans ces circonstances, parfois un regard vaut mieux

que des paroles. À

l'intérieur de la prison, les nouvelles circulent. La communication

se fait par les tuyaux d'évacuation des lavabos ( c'est

assez net et compréhensible ) ou directement par les fenêtres.

J'arrivais, même menotté, à sauter et à m'accrocher

aux barreaux des fenêtres pour voir à l'extérieur

ce qui s'y passait. C'est ainsi que j'ai appris l'arrestation des autres

camarades du groupe, Jean Delettrée, Jacques Songy, Formez, Jules

Hutin, Maginot, etc. Le camp de Natzweiler-Struthof Le 19 août 1944, après vingt-cinq jours

dans cette prison, nous sommes embarqués dans deux cars (les

noms figurent sur les pages suivantes). L'escorte est impressionnante.

Nous partons en direction de l'Allemagne. Malgré tout ce que

nous venons de subir et malgré l'incertitude de notre sort, ce

sont les retrouvailles entre copains de maquis. Jacques Degrancourt

est dans un sale état. En tant que chef de groupe, les Allemands

l'ont torturé pour le faire parler. Il a subi de nombreuses bastonnades.

Puis, je découvre dans des états plus ou moins bons, Jacques

Songy, Dédé, André Ponce de Léon, Formez,

Moulin, Mouton, etc. Il y a également de nombreux prisonniers

de la prison de Reims, Goulard, l'abbé Hess, Lundy, Lesieur… Nous

passons la frontière allemande à Donon. Mes menottes sont

enlevées (j'ai déjà relaté ce moment un

peu avant). Ouf ! Quel soulagement. Mes poignets sont bien entaillés,

les chairs sont à vif et mettront longtemps à guérir.

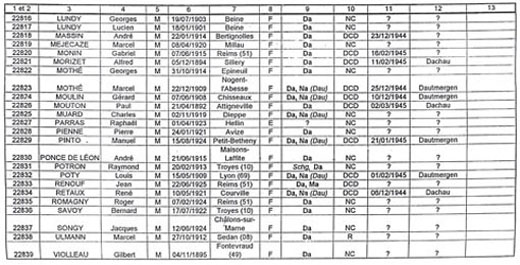

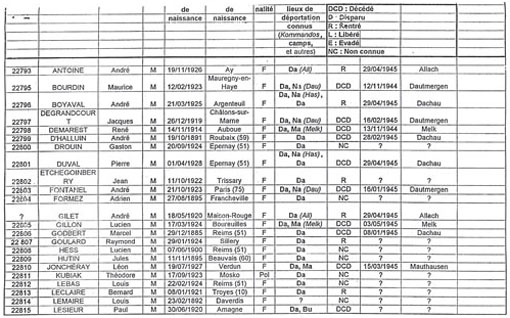

KL Natzweiler, 19 août 1944 - Transport n° 438

Nous descendons des cars et dès que nous franchissons

l'entrée, nous sommes stupéfaits du spectacle de désolation

qui s'offre à nous. Il règne une ambiance bizarre, un

silence pesant a envahi les lieux, nous devinons que la misère

et la mort sont le quotidien des gens qui sont enfermés ici.

Effectivement, nous apercevons quelques prisonniers dans leur costume

rayé. Ils sont dans un état pitoyable, ils sont maigres,

faméliques, la peur et la détresse se lisent dans leurs

yeux. Ils nous regardent comme si nous étions des bêtes

curieuses. Les premiers instants de stupeur passés, nous comprenons

rapidement ce qui nous attend. Nous sommes conduits dans le bloc en

bas à droite. Les ordres arrivent « tous à

poil ». Puis, c'est l'immatriculation. Je porte le n° 22835.

Ensuite, debout sur un tabouret, c'est le rasage complet, puis la douche

et la distribution de vêtements rayés. Une foi tous ces

« formalités » faites, nous nous dirigeons

vers le bloc de vie concentrationnaire. Les jours passent, il faut se

plier à la discipline de fer qui règne à l'intérieur

du camp. Le seul moment de répit de la journée est la

distribution de la soupe. Cela nous permet d'absorber un bol d'eau tiède

et trouble. Il faut veiller à se faire tondre les cheveux à

ras, en permanence, sinon pas de soupe ! Le soir, c'est l'épouillage,

à tour de rôle nous cherchons les poux sur les têtes

de nos voisins.

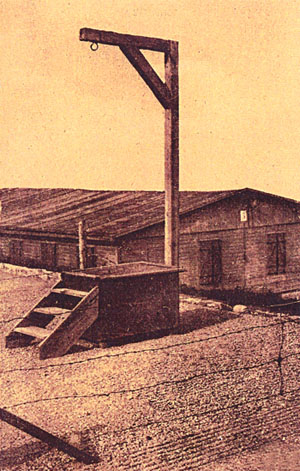

La potence du camp Notre moral baisse de jour en jour, même pour les plus forts d'entre nous. Nous sommes conscients que nous n'avons qu'une seule issue, c'est de finir comme tous ces pauvres types autour de nous, malades, affamés souffrant de détresse psychologique et physique. Au bout de cette vie dans ce camp, il n'y a qu'une chose qui nous attend à notre tour : la mort pour nous aussi. En

attendant, il faut tenir, une lueur d'espoir anime quelques-uns d'entre

nous, mais comment espérer alors que nous n'avons même

pas le minimum vital. Nous mangeons très peu et nous crevons

de faim. J'ai même vu des prisonniers qui ramassaient des miettes

de pain avec une aiguille. D'autres sont maltraités, les coups

de crosse tombent pour un oui ou pour un non. Le capos sont brutaux,

ils font régner un véritable climat de terreur. L'apprentissage

de notre nouvelle vie de prisonniers se déroule ainsi, entre

brutalité, misère, discipline de fer et détresse.

Nous sommes à peu près certaines que nous ne sortirons

jamais de cet enfer. Notre quotidien est rythmé par des obligations

toujours plus humiliantes, nous ne sommes plus qu'un troupeau humain,

nous avons perdu notre dignité d'homme. Pendant des heures, nos

gardiens nous obligent à rester debout, en rang, sans bouger.

Ils font l'appel plusieurs fois de suite, leur seul but est de nous

briser physiquement et moralement ! Tout est fait pour que chacun perde

son identité, les latrines sont communes, il n'est pas question

d'intimité. Les quelques moments de répit sont les promenades

dans l'enceinte du camp. Mais gare à celui qui n'enlève

pas son calot au passage d'un SS… C'est la schlague assurée

! La

vue du crématoire n'est pas là pour nous rassurer. Le

four crématoire est en dessous de notre bloc. Il brûle

sans arrêt, une fumée noirâtre et odorante se dégage

en permanence de la cheminée.

Heureusement

que nous avons un véritable rayon de soleil en la personne d'un

dénommé Coquart, originaire de Reims. Il arrive toujours

à glaner, par-ci ou par-là, des nouvelles extraordinaires.

Nous savons par exemple que l'armée américaine progresse

rapidement. Effectivement, nous observons que les Allemands sont nerveux

depuis quelques temps. Ils assistent à la déroute de leur

armée qui est défaite sur tous les fronts. Nous n'en sommes

pas plus rassurés car nous nous demandons ce qu'ils vont faire

de nous. Comment cela va-t-il se passer pour nous devant l'inexorable

avancée des Américains ? Nous sommes partagés entre

l'espoir d'une libération et la crainte de représailles

de la part de nos gardiens en cas de fuite précipitée.

Nous sommes serrés comme des harengs en boîte, les uns contre les autres. Il est impossible de bouger ni même de s'asseoir. Dans un coin du wagon, il y a les chiottes mais pour s'y rendre c'est une véritable difficulté. Il règne une chaleur suffocante, nous manquons d'air. Les plus faibles, ceux qui ont du mal à rester debout sont maintenus par leurs camarades d'infortune. De temps en temps, le train s'arrête, les SS jettent un coup d'œil dans les wagons et font une inspection rapide. Le convoi reprend sa route, le train roule pendant des heures et des heures, des kilomètres et des kilomètres. Nous n'avons ni à boire, ni à manger. Où nous emmène t-on ainsi ? Combien d'entre nous vont mourir de faim, de soif ou d'épuisement pendant ce trajet ? Le 3 septembre, nous arrivons à destination, le camp de concentration de Dachau ! Les portes des wagons s'ouvrent et c'est à coups de schlague que nous sommes accueillis à notre descente. Nous sommes de nouveau ré-immatriculés, je porte cette fois le n° 99960. Puis c'est la répartition dans les blocs. Ce camp est immense, rien à voir sinon le côté sinistre, avec le précédent camp du Struthof. Quelle n'est pas ma surprise quand j'aperçois devant un bloc, Fernand Alleau. Il a été arrêté en mars 1944. Il m'aperçoit aussi. L'émotion est trop forte, nous fondons en larmes en tombant dans les bas l'un de l'autre, Fernand était magasinier au garage Laforest. Nous n'aurons que peu de temps pour profiter de ces moments (malgré la tragédie que nous vivons, c'est toujours un réconfort de retrouver des copains vivants) puisqu'à nouveau c'est l'appel et les départs pour les commandos en fonction de l'état physique de chacun. Un simple coup d'œil suffit aux SS pour faire le tri. C'est donc la séparation d'avec mes copains car pour ma part, souffrant d'un phlegmon au bras droit que j'ai de plus en plus de mal à remuer, je suis conduit à l'infirmerie (Revier). Un coup de bistouri réglera cette infection et je reste quelques jours en observation sous le contrôle des SS. C'est pendant cette convalescence que je vois arriver un blessé suite à un bombardement pendant le transport. Il a le bras coupé et immédiatement, je lui propose de l'aide. Je fais sa connaissance. Il s'appelle Roger Reuillard, il est de Reims. Pour me remercier de l'aide que je lui apporte, il me donne un peu de ses repas. J'en profite pour récupérer un peu mais quelques jours plus tard, je sors de l'infirmerie et je retourne au bloc. Pendant mon séjour au Revier, s'y trouvait également Jacques Songy. Nous étions les deux seuls, sur tous les copains du maquis, à être restés au camp. Les

conditions de vie et de détention sont très dures. Nous

revivons ce que nous vivions déjà au Struthof. Les appels

se multiplient, les soldats nous comptent et nous recomptent pendant

des heures. Il faut rester alignés pour que ce comptage soit

plus facile. Au moindre doute, à la moindre erreur, il faut tout

recommencer. Nous ne sommes que très peu vêtus et quelles

que soient les conditions climatiques, nous restons comme cela, immobiles

dans le froid et sous la pluie. C'est un véritable calvaire pour

les plus faibles d'entre nous et pour ceux qui sont malades. Justement, peu après, je suis atteint d'une otite. Je souffre énormément et sur les conseils de mes camarades, mon seul remède est d'appliquer un linge mouillé et chaud sur l'oreille. C'est ce que je fais avec du café ou de la soupe. Je me soigne ainsi pendant deux ou trois jours. Est-ce ce remède ou mon organisme qui réagit encore bien aux infections. En tout cas, mon oreille s'est mise à couler et la douleur a disparu. Quel soulagement ! Mon état général n'est pas brillant. Je me sens diminuer de jour en jour. Si mon état physique se dégrade, mon moral lui est aussi au plus bas. Il n'y a rien auquel l'on puisse se raccrocher, aucun espoir d'amélioration, aucune lueur d'espoir concernant notre avenir. Et pourtant, est-ce cet instinct de survie qui nous pousse à refuser la fatalité et ne pas abandonner le combat contre celle qui n'a qu'une hâte, celle de venir nous cueillir dans ses bras, je veux parler de la mort !

L'Union, 29 avril 1995 Une éclaircie dans la noirceur de ce tableau

semble se dessiner en la personne d'un prisonnier allemand arrêté

et déporté depuis 1933 dans les casernes des SS. C'est

un capo, il est donc nanti d'une certaine autorité et il recherche

un mécanicien sachant installer des gazogènes pour équiper

les véhicules militaires. Je suis le seul à prétendre

savoir faire ce travail puisque c'est ce que je faisais étant

employé au commissariat de police de Châlons. Je

me retrouve dans un petit atelier en compagnie de ce prisonnier allemand.

Il se comporte comme un capo, je suis sous sa responsabilité.

Il y a également avec nous deux Grecs. C'est grâce à

eux que j'ai pu me confectionner un petit couteau. Ils m'ont montré

la technique pour le fabriquer. On ne sait jamais, avoir une arme, cela

peut servir à un moment ou à un autre. Ce couteau est

caché dans un endroit connu de nous trois seulement.

Patrie, 16 mai 1945 Dans le camp, c'est l'effervescence. Les préparatifs de départ des Allemands sont maintenant visibles. Pour ma part, je ne vais plus travailler à la caserne. Les soldats n'ont plus de temps à perdre dans des contrôles d'entrée et de sortie. Ils sont trop occupés à la préparation de ce qui sera emporté ou non. Nous sommes fin avril 1945 et le bruit des canons n'est plus qu'à quelques kilomètres, voire quelques centaines de mètres. La libération de Dachau et le retour à Châlons Le

dimanche 29, les premiers éléments des troupes américaines

arrivent en bordure du camp. Nous sommes surpris par les échanges

de coups de feu ! Ça mitraille de tous les côtés,

les mitrailleuses des miradors crachent leurs salves de balles et de

feu sur les soldats américains. Nous restons incrédules,

figés et nous avons du mal à imaginer que ce sont nos

libérateurs qui sont aux portes de ce camp de l'enfer ! Les soldats

américains sont en nombre supérieur, il en arrive de tous

les côtés, dans des Jeep marquées de l'étoile

blanche peinte sur le capot. Il n'y a pas d'engins blindés lourds

ou d'artillerie. Les soldats allemands comprennent vite que leur cause

est entendue, les gardes descendent un à un des miradors. Ils

sont immédiatement abattus par un officier américain qui

ne s'embarrasse pas de principes et qui ne veut pas prendre de risques

inutiles… C'est la dure loi de la guerre. Les armes récupérées

sont détruites et jetées dans la rivière qui entoure

le camp.

Il

n'y a nul besoin de commentaires,

Une femme est là, avec les soldats américains. C'est une journaliste qui pourra témoigner de l'horreur de ce qu'elle aura découvert en arrivant dans ce camp de concentration de Dachau. Le spectacle est abominable, insoutenable et horrifiant. Il y a des tas de cadavres partout, les Allemands, dans les derniers jours, étaient trop affairés à leurs préparatifs de départ, le crématoire ne fonctionnait plus. Tous ces cadavres étaient entreposés là en attendant d'être brûlés, ils sont le témoignage vivant de ce qui se passait et la preuve que la vie n'avait aucun prix. En

même temps, à l'intérieur du camp, c'est l'heure

des règlements de compte entre les prisonniers, qui trouvent

l'énergie de pourchasser, les Kapos et les SS. Certains ont revêtu

la tenue rayée de prisonnier. Ils espèrent ainsi échapper

à leurs poursuivants en se cachant sous les lits et dans les

moindres recoins. Les Américains auront du mal à retenir

tous ces déportés qui veulent se faire justice, mais qui

ne veulent en aucun cas répéter les brutalités

qu'ils ont endurées. Les Allemands ainsi traqués à

l'intérieur du camp sont traînés sans ménagement

jusqu'aux autorités américaines. Les

valides passent à la tente infirmerie, ils sont vaccinés

contre le typhus et autres maladies. Il y a tellement de vaccins à

faire qu'il faut plusieurs jours aux équipes médicales

qui travaillent sans relâche pour vacciner les prisonniers.

Les Américains sont là depuis quelques

jours et nous sommes impatients d'être rapatriés. Nous

avons oublié que le rapatriement d'un aussi grand nombre de prisonniers

nécessite des moyens importants. Nous nous rendons dans une usine de guerre située un peu plus loin. Nous en faisons le tour, poussés par notre curiosité mais tout est vide dans les bâtiments. Nous nous enivrons de ces moments de liberté retrouvée, nous profitons des senteurs du printemps dans la campagne allemande. Quel plaisir, le mot liberté associé au mot bonheur prend toute sa signification. Nous flânons ainsi, profitant de chaque seconde de ces instants merveilleux. Nous ne sommes pas pressés de retourner au camp que nous réintégrons qu'en fin d'après-midi en reprenant le même passage au travers des grillages. Nous entendons des détonations claquer et les balles sifflent à nos oreilles. Ce sont les soldats américains qui nous tirent dessus, croyant que nous tentons de nous échapper. Nous ne demandons pas notre reste pour rentrer à l'intérieur du camp. Des ordres seront donnés pour ne laisser personne sortir de peur que certains prisonniers ne commettent à l'extérieur des dégradations volontaires et ne s'en prennent aux populations civiles allemandes. Ces populations même si elles connaissaient l'existence des camps semblent en revanche surprises quand elles apprennent ce qui s'y passait à l'intérieur. Les habitants des alentours sont stupéfaits de découvrir les atrocités commises par les soldats de leur propre armée. Les soldats américains ont réquisitionné des agriculteurs et leurs chariots agricoles au village voisin. Des centaines de cadavres ont été chargés sur ces chariots parcourant ainsi les rues des localités voisines. C'est la stupeur ! Ces pauvres Allemands comprennent qu'ils seront associés à la barbarie de leur armée et à l'image qu'il restera, dans la mémoire collective, des exactions et des atrocités commises. Les

autorités américaines espèrent maintenant une franche

collaboration de la part des autorités allemandes car la tâche

qui les attend est d'une ampleur gigantesque. Il va falloir faire transiter

jusqu'en France des milliers de déportés, en empruntant

tous les moyens de transport nécessaires. À l'inverse,

les Américains attendent encore du matériel et il faut

que les conditions de circulation leur soient favorables. Au camp de

Dachau, du matériel médical arrive tous les jours, il

faut dire qu'il en faut énormément car chaque détenu

est un malade particulier. Les visites médicales se succèdent

à un rythme infernal, les soins sont dispensés par des

médecins et des infirmiers, les traitements sont efficaces. L'organisation

médicale bat son plein, les prisonniers les plus gravement blessés

ou malades sont évacués vers les hôpitaux les plus

proches, les autres sont soignés sur place et restent en observation

dans les tentes infirmerie. Les plus valides comme moi, sont logés

et soignés dans les casernes des alentours. Nous recevons d'excellents

soins, notre état s'améliore de jour en jour en attendant

d'être complètement rétablis et d'être rapatriés

en France. En attendant, ce jour, nous tuons le temps entre copains,

nous écrivons à nos familles, nous retrouvons ce lien

avec nos proches, nous retrouvons cet échange dont nous avons

été privés pendant des mois… Quel réconfort

! Ce

jour attendu arrive à la date du 29 avril 1945. C'est le jour

de notre libération ! Et la capitulation est signée le

8 mai 1945.

Nous recevons un accueil extraordinaire de la part de la population allemande, tout au long de notre route, dans cette Allemagne occupée par les troupes alliées. Nous sommes fous de joie. Il flotte sur cette route un vent de liberté, un parfum de bonheur, celui de retrouver nos familles et nos proches. Nous revenons de l'enfer, nous revenons de ce pays où la mort nous attendait chaque jour, nous revenons de ce que la folie humaine a pu imaginer de pire… Et nous en avons échappé. Inutile de dire combien nous profitons et nous apprécions ces premiers moments d'hommes libres. Puis c'est la frontière française. Le camion roule en direction de Troyes, partout sur les routes, dans les villes et les villages, nous sommes accueillis comme des héros. Une foule en liesse se masse à notre passage et exprime sa très grande joie de voir revenir ces bagnards revenus d'on ne sait où ? Nos compatriotes nous font part de leur joie de nous voir rentrer au pays. Ils savent que nous sommes des prisonniers de guerre, mais ils ignorent encore ce que nous avons vécu, ils ignorent encore ce que nous avons subi. Ils sont surpris en voyant certains d'entre nous qui sont encore terriblement amaigris et affaiblis, ils se doutent bien que notre déportation a dû être terrible, aussi nous sommes traités avec beaucoup d'égards et de compassion. Le reste du trajet jusqu'à Châlons se fera en voiture. Nos familles sont là, elles nous attendent en bas de la côte de Troyes. C'est une effusion de bonheur, des embrassades et des étreintes qui n'en finissent pas, les yeux se remplissent de larmes, l'émotion est palpable tant elle est forte ? J'apprends seulement à ce moment que mon frère Pierre, pour qui je me suis fait tant de soucis, a été libéré quelques jours avant la libération de Châlons par les Américains. Il aura été arrêté par les Allemands quelque temps après moi et sera resté emprisonné à la prison de Châlons. Je suis très heureux pour lui qu'il n'ait pas eu à connaître ce que nous avons connu, nous autres déportés. Puis chacun rentre chez lui et les jours suivants se passent en formalités de retour, visites médicales et distribution du ravitaillement. Pour les rescapés des camps, les rations sont doublées. Une fois toutes ces formalités terminées, André Etchegoimberry et moi-même partons nous reposer dans un centre de repos à Cassis-sur-Mer. Nous passerons quelque temps dans ce centre pour reposer nos corps meurtris, mais également pour retrouver un certain équilibre psychologique et essayer d'oublier, si cela est possible… ! » Pour conclure et en résumé de ces quelques pages, que faut-il penser de cette jeunesse mouvementée, que faut-il tirer comme enseignement dans le fait d'avoir été un acteur du combat contre l'occupation et d'être toujours en vie, aujourd'hui ? Premièrement, je crois énormément au facteur chance. Deuxièmement, le fait de ne pas avoir été fusillé dès mon arrestation m'a permis d'avoir un sursis. Troisièmement, je n'ai jamais été jugé, mon dossier n'a pas suivi mes différents transferts. Cette désorganisation est due au fait que les dirigeants de la Gestapo furent remplacés par des soldats allemands venus d'Orléans, lorsque l'armée allemande commençait à subir des défaites répétées sur tous les fronts. Quatrièmement, étant déporté dans les camps du Struthof et de Dachau, j'étais promis à une mort certaine ! C'est grâce à mon métier de mécanicien que j'ai échappé à mon destin. Quand je ne serai plus là, ce petit résumé sera mon témoignage, en toute simplicité et en toute vérité. Je

termine ici le récit qui relate les faits marquants de ma jeunesse

depuis l'âge de douze ans jusqu'à l'âge de vingt

et un ans. Aujourd'hui,

après quelques décennies plus tard, le temps a fait son

œuvre. Il a adouci les cicatrices de l'esprit, de l'âme et

du corps. Je me suis marié le 11 janvier 1947 avec Madeleine Desjardins que j'ai connue alors qu'elle était dactylo au service de la police. J'ai également connu à la même époque son papa qui lui était bourrelier dans le même service. De

cette union, sont nés trois enfants : Je

suis titulaire de :

Un événement heureux d'après-guerre J'ai relaté à un moment donné l'hébergement d'aviateurs anglais dans le maquis. Vingt-cinq ans plus tard, un de ces aviateurs nous a retrouvé pour des retrouvailles empreintes d'émotion… K

Quelques

membres du groupe Melpomène entourant Lane Williams

|

||||||